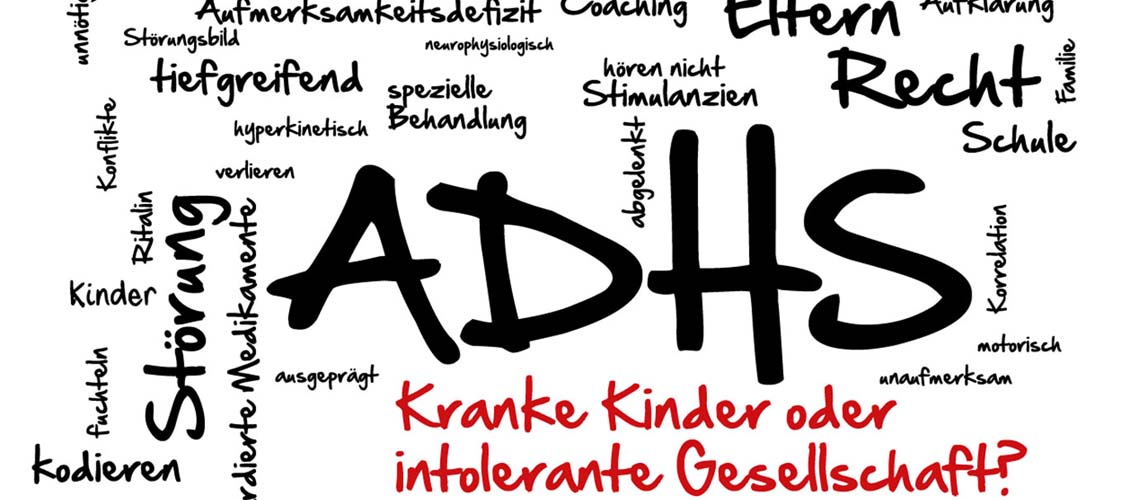

Kranke Kinder oder kranke Gesellschaft?

Teil 3 der ADHS-Serie: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist in der Schweiz eine der meist diagnostizierten psychischen Störungen bei Kindern im Schulalter. Die Behandlung von ADHS mit Medikamenten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Woran liegt das? Am Leistungsdruck in der Schule? An überforderten Eltern? An der Gesellschaft?

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Behandlungen von ADHS mit sogenannten Methylphenidaten wie Ritalin in den letzten 10 bis 15 Jahren schweizweit stetig zugenommen haben. Eine aktuelle Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW kommt zum Ergebnis, dass im Jahr 2012 rund 2,6 Prozent aller Schulkinder im Kanton Zürich Ritalin erhielten. Dies entspricht ungefähr dem Durchschnitt in der ganzen Schweiz (2,4 Prozent). Der Anstieg fand primär in den Jahren 2006 bis 2010 statt, danach stabilisierten sich die Zahlen.

Die Zunahme des Ritalin-Konsums und damit einhergehend die vermutete Zunahme von ADHSDiagnosen lösen in der Öffentlichkeit immer wieder Besorgnis und Kritik aus. Ein Vorwurf lautet zum Beispiel, dass die Gesellschaft gegenüber auffälligen Kindern intoleranter geworden sei und dass vorschnell zu Medikamenten gegriffen wird, um die Kinder ruhigzustellen.

Bei ADHS handelt es sich zunehmend um einen ‹überstrapazierten› Begriff.

Die in der ZHAWStudie befragten Fachleute wie Ärzte, Psychiater und Pädagogen bestätigen diese Vorwürfe teilweise: Bei ADHS handle es sich zunehmend um einen «überstrapazierten» Begriff. Wegen dessen Popularität bestehe die Gefahr, verhaltensauffällige, nervöse oder zappelige Kinder vorschnell und ohne differenzierte Betrachtung zu diagnostizieren.

Aus der Sicht der Fachpersonen sei ADHS auch eine Modediagnose, unter die auffälliges Verhalten von Kindern subsumiert werde, ohne genau hinzuschauen, worunter das Kind tatsächlich leide.

Eine präzise Abgrenzung zu einer normalen kindlichen Entwicklung oder anderen Erkrankungen, wie Depression, sei nämlich oftmals schwierig. Die Fachpersonen bezweifeln aber nicht, dass Ritalin in sorgfältig diagnostizierten Fällen sinnvoll eingesetzt wird und den Betroffenen so auf mehreren Ebenen geholfen werden kann.

Verschiedene Blickwinkel auf ADHS

Über das gehäufte Auftreten von ADHS in der Öffentlichkeit sowie die konkreten Gründe der Zunahme der ADHS-Diagnosen kann nur spekuliert werden. Nicht nur weil es in der Schweiz keine zuverlässigen Daten über die Verbreitung von ADHS(-Diagnosen) gibt, sondern auch weil Forschende verschiedener Fachrichtungen zu unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Erkenntnissen über die Ursachen von ADHS kommen.

Seitens der Psychologie wurde ADHS in den 1990er-Jahren offiziell als Krankheit in die internationalen Diagnoseklassifikationssysteme aufgenommen. ADHS gilt deshalb heute als anerkannte psychische Störung, wobei die Ursache in der Psyche der Kinder liegt und auf frühkindliche Entwicklungsstörrungen zurückzuführen ist. In den Diagnoseklassifikationssystemen ist auch definiert, dass Kinder mit ADHS sich nicht gut konzentrieren können, hyperaktiv und impulsiv sind.

Bei einem Menschen mit ADHS ist die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen gehemmt.

Für Neurologen liegt die Ursache von ADHS in der Gehirnfunktion, wobei der Botenstoff Dopamin, der normalerweise Informationen zwischen den Nervenzellen vermittelt, es nicht schafft, von einer Zelle in die nächste zu gelangen.

Der Grund dafür ist, dass die Nervenzelle die Dopaminmoleküle, gleich nachdem sie sie freigesetzt hat, wieder einfängt. Die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen ist dadurch gehemmt, Reize und Informationen können nicht mehr optimal verarbeitet werden. Die Betroffenen haben Mühe, sich zu konzentrieren, jemandem zuzuhören oder eine Aufgabe nach Plan zu erledigen.

Für Genetiker wiederum liegen die Wurzeln von ADHS in den DNA-Strukturen der Betroffenen verborgen. Die Anlage, ADHS zu bekommen, ist aus der Perspektive der Genetik angeboren.

Die Soziologen weisen im Gegenzug darauf hin, dass es zu kurz greift, ADHS als genetische Prägung oder rein medizinische Diagnose zu betrachten. Als ein zentrales Forschungsresultat betonen sie, dass ADHS im Spannungsfeld zwischen Kind, Eltern, Schule und Umwelt zu verordnen ist.

Soziologen untersuchen den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Strukturen und ADHS, beispielsweise hinsichtlich der Geschlechterrollen, familiärer Strukturen, der sozialen Abgrenzung von Betroffenen oder des gesellschaftlichen Drucks, auffälliges Verhalten durch eine Diagnose bestätigen zu lassen.

ADHS kann nicht ohne Einbezug des sozialen Wandels verstanden werden.

Das Krankheitsbild ADHS ist durch gesellschaftliche Normen geprägt, etwa den Druck, erfolgreich funktionieren zu müssen, das heisst, sich in der Schule konzentrieren zu können oder sich gut in ein soziales und schulisches Umfeld einzugliedern. Kinder mit einem Aufmerksamkeitsproblem werden aufgrund ihres Verhaltens oftmals stigmatisiert, nicht selten wird dies auf die angeblich schlechte Erziehung der Eltern zurückgeführt.

Solche belastende Reaktionen aus dem Umfeld des Kindes sind mitunter Grund dafür, weshalb betroffene Familien sich für eine Behandlung mit Ritalin entscheiden. Die ZHAW-Studie kam zum Schluss, dass Eltern sich auch aufgrund des Leidensdrucks der Kinder für eine medikamentöse Behandlung entscheiden. Oftmals wurden zuvor bereits andere Massnahmen erfolglos ausprobiert.

Teil 1: Leben mit ADHS

Teil 2: Mein Kind hat ADHS

Teil 3: Kranke Kinder oder kranke Gesellschaft?

Teil4: ADHS – welche Rechte haben Kinder?

Teil 5: ADHS und Schule

Teil 6: Ritalin gegen ADHS – Fluch oder Segen?

Teil 7: Diagnose ADHS

Teil 8: Mein Kind hat ADHS – und jetzt?

Teil 9: ADHS und die ethischen Aspekte der Behandlung

Teil 10: ADHS und Psychotherapie

Teil 11: ADHS-Therapie ohne Medikamente. Grosser Nutzen, kleines Risiko

Hier können Sie die 11-teilige Serie über ADHS als PDF herunterladen

Klar ist: ADHS kann nicht ohne Einbezug des sozialen Wandels unserer Gesellschaft verstanden werden. Dass dies in der ADHSForschung teilweise vergessen geht, liegt vielleicht an der Schwierigkeit, gesellschaftliche Entwicklungen zu «messen».

Der gesellschaftliche Einfluss auf ADHS kann etwa am Ländervergleich festgemacht werden. So gibt es in Italien oder Frankreich deutlich weniger ADHS-Diagnosen bei Kindern als in Deutschland oder der Schweiz. Dies könnte auf kulturelle Unterschiede, beispielsweise hinsichtlich der Schulsysteme oder der gesellschaftlichen Toleranz gegenüber auffälligem Verhalten, zurückzuführen sein.

Doch auch hierzulande kam es zu einem sozialen Wandel, der zu Veränderungen im Umgang und im Bewusstsein mit Krankheiten oder der Erziehung geführt hat. Auch die Diagnose ADHS kann deshalb nicht ohne Berücksichtigung dieser veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen diskutiert werden.

Die NZZ schrieb 2014 von einer gesellschaftlichen «Zappelphilipp-Karriere». Das ist eine Anspielung auf die von Heinrich Hoffmann im Jahr 1845 beschriebenen Figuren des «Zappelphilipp» und des «Hanns Guck-in-die-Luft». Beide waren durch typische Verhaltensweisen von Kindern mit einem Aufmerksamkeitsproblem gekennzeichnet.

Diese historischen Figuren deuten darauf hin, dass es «ADHS» schon damals gab, nur unter anderem Namen. Was sich jedoch heute verändert hat, ist der Blick auf das Phänomen. Heute schaut man genauer hin: behandlungsorientierter, systematischer, reflektierter. Zugleich ist man aber auch kritischer, besorgter, unsorgfältiger und teilweise überforderter.

Die Komplexität von ADHS

Je nach wissenschaftlicher Fachrichtung verändert sich der Blickwinkel auf das Thema ADHS. Während psychologische Ursachen oft im Vordergrund der Diskussion stehen, geraten gesellschaftliche Hintergründe in der ADHSForschung schnell in Vergessenheit.

ADHS sollte immer als Phänomen verschiedener ineinander übergreifender Ursachen verstanden werden. Psychologische, neurobiologische, genetische, gesellschaftliche, kulturelle und familiäre Umstände spielen dabei gleichsam eine wichtige Rolle. ADHS bildet ein komplexes Phänomen und ein komplexes Leidensbild für die Betroffenen, das nur erfolgreich behandelt werden kann, wenn die Lebenswelten, in denen die Kinder und Familien sich bewegen, umfassend untersucht werden.

Gerade weil ADHS so viele Bereiche – Schule, Familie, Berufswelt – betrifft, ist es wichtig, dass behandelnde Fachleute, Eltern, Kinder und Lehrpersonen sich vernetzen, um sich umfassender über die ADHS-Problematik der Kinder austauschen zu können.

Für manche ist es die Modediagnose unserer Zeit, für andere die häufigste psychische Störung im Kindes- und Jugendalter: ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) bzw. ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom). Betroffen sind rund 5 bis 6 Prozent aller Kinder. Jungen deutlich öfter als Mädchen. Diagnostiziert wird die Krankheit aber weitaus häufiger.

Diese zehnteilige Serie entsteht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Familienforschung und -beratung der Universität Freiburg unter der Leitung von Dr. Sandra Hotz. Die Juristin leitet zusammen mit Amrei Wittwer vom Collegium Helveticum das Projekt «Kinder fördern. Eine interdisziplinäre Studie», an dem auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW beteiligt ist. Das Projekt wird von der Mercator Stiftung Schweiz unterstützt.

Kinder fördern – eine interdisziplinäre Studie zum Umgang mit ADHS

Wie können und sollen Kinder mit ADHS gefördert werden? Forschende aus den Disziplinen Gesundheitswissenschaften, Psychologie, Pharmazie, Soziologie, Recht und Ethik hinterfragen in einem neuen Forschungsprojekt die Praxis der vermehrten Diagnose und medikamentösen Behandlung von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen. Im Forschungsprojekt werden schweizweit psychologische, medizinische und soziale Faktoren untersucht, die zur ADHS-Diagnose, zur Auswahl von Fördermassnahmen und zu einer Verschreibung von Medikamenten führen können. Dabei sollen auch präventive Massnahmen und alternative Behandlungswege beobachtet werden.

Die Forschenden werden durch Experten und Expertinnen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Medizin, Bildungsforschung und Schulentwicklung beraten. Unterstützt wird das interdisziplinäre Projekt durch die Stiftung Mercator Schweiz.

Die Studie wird durchgeführt vom Institut für Familienforschung und -beratung (Universität Freiburg), vom Zentrum für Gesundheitswissenschaften (ZHAW) und vom Collegium Helveticum (ETH/Universität Zürich).