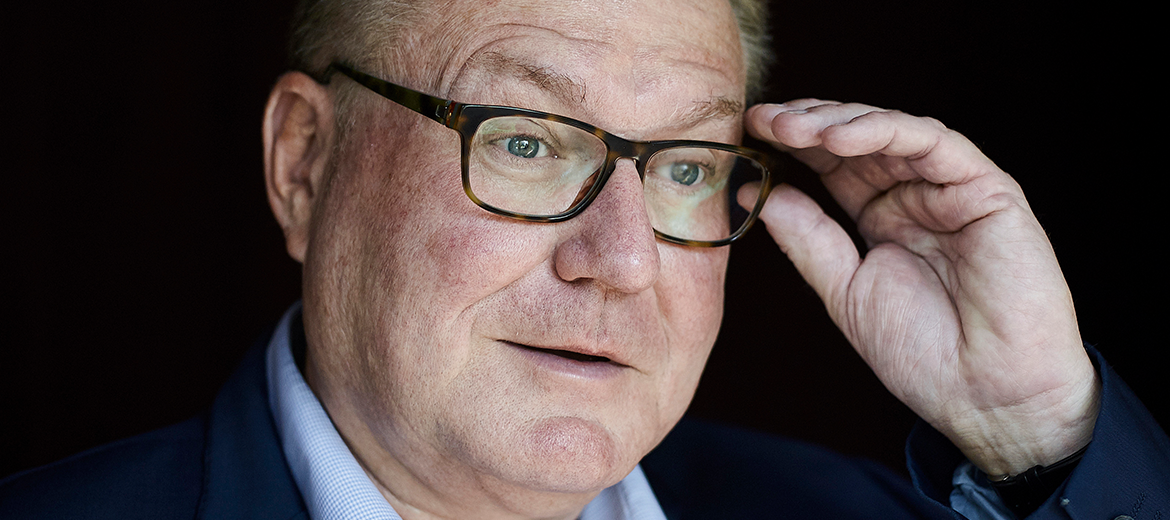

«Kinder brauchen unsere Zuversicht»

Sind Kinder und Jugendliche heute anfälliger für psychische Probleme? Was hat es mit sogenannten Modediagnosen auf sich? Antworten hat Alain Di Gallo, Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Herr Di Gallo, mit welchen Problemen kommen Kinder und Jugendliche zu Ihnen?

Die Bandbreite von psychischen Störungen ist gross. Vereinfacht gesagt unterscheiden wir zwischen internalisierenden, nach innen gerichteten Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen, unter denen Betroffene oft im Stillen leiden, und externalisierenden, nach aussen gerichteten Störungen wie etwa ADHS, die sich durch Hyperaktivität, Impulsivität, aggressives oder verweigerndes Verhalten äussern. Es gibt auch Krankheiten, auf die keine Kategorie eindeutig zutrifft, weil Betroffene ihre Bewältigungsstrategien sowohl nach innen als auch nach aussen richten. Das kann etwa bei Zwangs- oder Suchtstörungen der Fall sein.

Womit haben Sie es denn am häufigsten zu tun?

Mit Angststörungen, Depressionen und ADHS. Dabei ist jedes Störungsbild mit unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. So können sich Angststörungen in Trennungs- und Nachtangst äussern, wie es bei Kleinkindern öfter der Fall ist, oder in Panikattacken und Phobien. Depressionen betreffen häufiger Jugendliche, sie können jedoch auch im Kindesalter auftreten.

Kinder zeigen oft keine klassischen Symptome wie Antriebslosigkeit oder Traurigkeit, sondern reagieren subtiler, etwa mit Spielunlust oder Rückzug, was die Diagnostik anspruchsvoll macht. Ein grosser Teil unserer Arbeit betrifft ausserdem die psychosomatischen Störungen, die bei hohen emotionalen Belastungen auftreten. Dann werden psychische Reaktionen durch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Kraftlosigkeit, Schlafprobleme oder Essstörungen sichtbar.

Frühkindliche Erfahrungen haben grossen Einfluss darauf, wie wir später mit Belastungen umgehen.

Seit über 20 Jahren erforschen und behandeln Sie psychische Krankheiten. Sind Kinder heute anfälliger dafür?

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass psychische Leiden bei ihnen zugenommen haben. Studien der vergangenen Jahrzehnte legen nahe, dass etwa 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen innerhalb eines Jahres psychische Auffälligkeiten zeigen, wobei es sich in rund der Hälfte der Fälle um mindestens eine behandlungsbedürftige Störung handelt. Diese Zahlen sind relativ stabil.

Zugenommen hat die Inanspruchnahme von Beratung, Diagnostik und Behandlung. Das hat damit zu tun, dass wir mit psychischen Leiden heute offener umgehen und dafür sensibilisiert sind. Zudem wurden die Diagnostik verfeinert und die Diagnosekriterien bei einigen Krankheiten erweitert: Als ich noch studierte, betraf die Diagnose Autismus eine von 1000 Personen – heute ist es eine von 80 bis 100 Personen.

Es gibt also mehr Diagnosen, nicht mehr Erkrankte. Das wirft die Frage auf, was es mit sogenannten Modediagnosen auf sich hat.

Eine verfeinerte Diagnostik hat nicht zum Ziel, Leute krank zu reden, sie soll gezieltere Hilfestellungen ermöglichen. Bleiben wir beim Beispiel Autismus. Heute sprechen wir von Autismus-Spektrum-Störungen, weil wir wissen, dass die Krankheit eine Bandbreite von Entwicklungsstörungen umfasst, die zwar ähnliche Symptome aufweisen, sich in ihrer Ausprägung aber stark voneinander unterscheiden. Heute können wir auch weniger offensichtliche Symptome medizinisch einordnen und Betroffenen helfen, die früher als sonderbar abgestempelt worden wären. Dasselbe gilt für andere vielschichtige Störungsbilder wie ADHS.

Manche sehen es kritisch, wenn Kinder, die früher als lebhaft galten, heute dafür eine Diagnose bekommen.

Darin bin ich mit Ihnen einig: Lebhaftigkeit ist keine Krankheit. Sie wurde aber auch früher oft geahndet, gerade in der Schule – mit Nachsitzen, Strafaufgaben, ständigen Vorwürfen. Daraus zieht ein Kind irgendwann den Schluss, unzureichend zu sein. In diesem Kontext ist eine Diagnose entlastend, weil man Dinge einordnen und vor allem: das Kind unterstützen kann.

Die Diagnose ADHS setzt jedoch eine sorgfältige Abklärung voraus. Leider ist diese nicht überall gewährleistet. So gibt es Kinder mit Diagnose, bei denen keine Störung vorliegt – und solche, die Hilfe bräuchten, aber unerkannt bleiben.

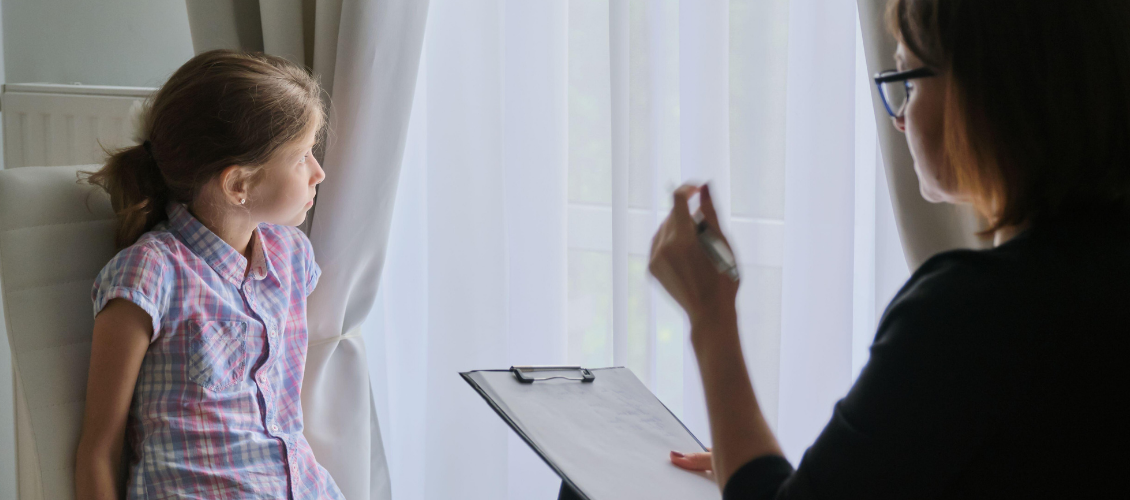

Eltern können schwer abschätzen, wo Stimmungsschwankungen aufhören und eine psychische Störung beginnt. Wann sollten sie hellhörig werden?

Es gilt Dauer und Heftigkeit eines Problems im Auge zu behalten. Beispielsweise haben viele Kinder im Lauf ihrer Entwicklung Nachtangst, was kein Grund zur Sorge ist. Ist die Angst aber so stark, dass sie über mehrere Wochen an- und das Kind vom Schlaf abhält, sollten Eltern sich Hilfe holen. Fachliche Unterstützung ist dann angezeigt, wenn ein Problem oder ein Verhalten das Kind längerfristig in seinem Alltag beeinträchtigt – so dass es altersübliche Aktivitäten wie Schule, Hobbys oder Spiele mit Gleichaltrigen meidet, vernachlässigt oder davon ausgeschlossen wird.

Welche Risikofaktoren gefährden eine gesunde psychische Entwicklung?

Da sind zunächst einmal die Gene. Man vererbt eine Depression oder Angststörung nicht eins zu eins, aber unter Umständen die Veranlagung dazu. Verhaltensvorbilder spielen jedoch auch eine Rolle: Ein Vater mit Angststörungen gibt dem Kind nicht einfach seine genetische Angst weiter, sondern prägt es mit seinem – vermutlich eher ängstlichen – Verhalten als Vorbild.

80 Prozent der von Stress geplagten Jugendlichen sagen, dass sie sich selber unter Druck setzen.

Insgesamt haben frühkindliche Erfahrungen grossen Einfluss darauf, wie wir später mit Belastungen umgehen. Gerade das erste Lebensjahr ist von immenser Bedeutung. In dieser Phase ist ein Kind besonders darauf angewiesen, dass seine Bedürfnisse nach Nahrung, körperlicher Nähe und emotionaler Zuwendung zuverlässig erfüllt werden. Später sind heftige Konflikte mit Gleichaltrigen, eine elterliche Trennung oder schwere Verluste Faktoren, die eine psychische Störung begünstigen können.

Was ist mit Stress? In einer Schweizer Studie gab die Hälfte der befragten Jugendlichen an, Stress und Überforderung gehörten zu ihrem Alltag.

Interessant ist, dass sich die Befragten weder von Eltern, Lehrpersonen noch Berufsbildnern unter Druck gesetzt fühlten – 80 Prozent der von Stress geplagten Jugendlichen sagten, es seien die hohen Anforderungen an sich selbst, die ihnen zu schaffen machten, und betonten Zeitmangel und Zukunftsangst.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang unser Bildungssystem?

Es ist durchlässiger geworden: Man kann immer noch eine Stufe höher steigen, sich noch besser qualifizieren. Das ist eine Chance, verbunden jedoch mit dem Risiko von Überforderung. Früher war eine Lehrstelle mit der Aussicht auf einen festen Platz in der Gesellschaft verbunden. Heute gilt es, nicht stehenzubleiben. Das kann Druck erzeugen: Wo der Aufstieg lockt, drohen auch der Fall, Gefühle von Ungenügen und Selbstzweifel.

Ist Erwachsenwerden schwieriger geworden?

Jede Generation sieht sich vor neue Herausforderungen gestellt. Allerdings haben in den letzten 20 Jahren Frequenz und Geschwindigkeit der Veränderungen zugenommen – und damit die Gefahr von Verunsicherung und Identitätskrisen. Die Vielfalt an Optionen, wer und wie wir sein wollen, ist immens.

Das ist grundsätzlich wünschenswert, für Jugendliche aber auch eine Herausforderung, zumal es immer mehr Kanäle zu bespielen gilt. Ob auf Whatsapp oder Linkedin, im Schulzimmer oder auf Instagram, man passt seine Rolle an. Die Mehrheit der Jugendlichen meistert diese Aufgabe problemlos. Bei den verletzlicheren 10 bis 20 Prozent, über die wir eingangs gesprochen haben, kann sie zu Überforderung und psychischen Leiden führen. Das merken wir auch: Persönlichkeitsstörungen, die auf ernsthafte Probleme mit der Identitätsentwicklung zurückzuführen sind, häufen sich.

Was macht die Corona-Krise mit Kindern und Jugendlichen?

Wir verzeichnen seit letztem Herbst bis zu einem Drittel mehr Anfragen für stationäre und ambulante Behandlungen. Bei Kindern beobachten wir gehäuft aggressives Verhalten und Konzentrationsprobleme, bei Jugendlichen ist die Zunahme an depressiven Störungen und psychosomatischen Beschwerden auffallend. Eineinhalb Jahre der Verunsicherung können in einem jungen Leben schwer wiegen – viel schwerer als für uns Erwachsene, für die die vergangenen Monate ein kleiner Bruchteil unseres Lebens sind.

Kinder brauchen verlässliche Grenzen.

Wer ist derzeit besonders gefährdet, psychische Probleme zu entwickeln?

Es sind besonders Kinder und Jugendliche aus sozial schwächer gestellten Familien mit tiefem Bildungsniveau und engen Wohnverhältnissen. Ein gutes Familienklima wiederum gehört zu den wichtigsten Schutzfaktoren.

Ganz allgemein: Wie können Eltern ihr Kind stärken?

Indem sie Vertrauen haben, dass es seine Entwicklung und die Herausforderungen unserer Gesellschaft gut meistern wird. Denn, wie gesagt: Dies gelingt der überwiegenden Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ohne grössere Probleme. Kinder brauchen unsere Zuversicht sowie verlässliche Grenzen. Und sie sind auf Erwachsene angewiesen, die sie so annehmen, wie sie sind. Für Eltern bedeutet dies, ein Gespür für die persönlichen Voraussetzungen ihres Kindes zu entwickeln – und sich daran zu orientieren, statt es nach eigenen Erwartungen formen zu wollen.