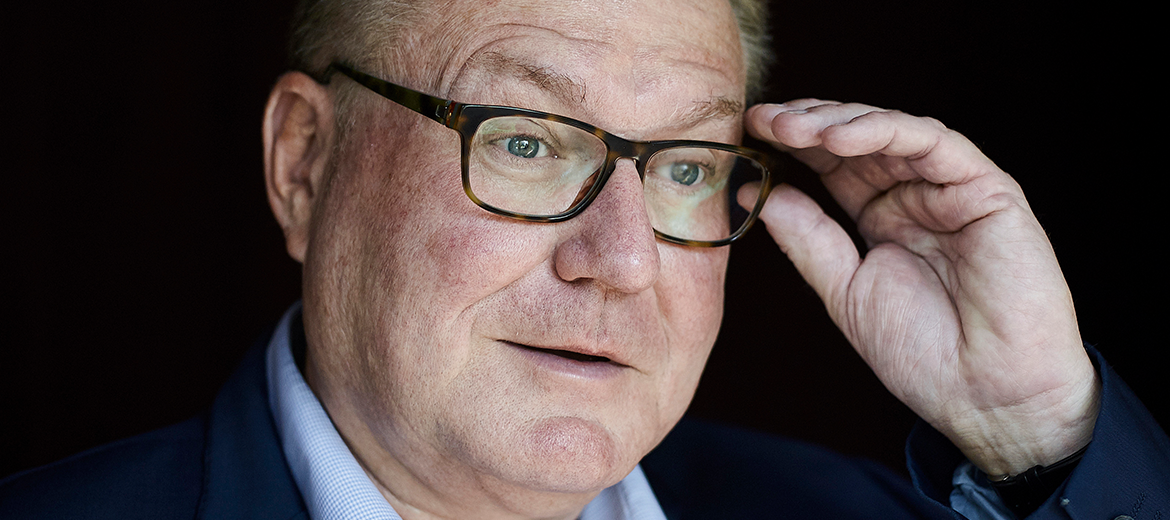

«Bei der ADHS-Therapie spielt das Umfeld eine zentrale Rolle»

Die «Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung» (ADHS) ist die häufigste Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter. Sie zeigt sich im Alltag mit einem enormen Bewegungsdrang, mit Unkonzentriertheit und Impulsivität. Der Kinder- und Jugendmediziner Oskar Jenni erklärt im Interview, warum es für Ärzte herausfordernd sein kann, ADHS zu diagnostizieren.

Herr Jenni, Sie bezeichnen eine ADHS-Diagnose als komplexes Puzzle – warum?

Bis heute steht uns kein offizieller oder objektiver ADHS-Test zur Verfügung. Daher müssen wir in den Diagnoseprozess unsere eigenen Verhaltensbeobachtungen, Untersuchungsbausteine und die subjektive Einschätzung von verschiedenen Menschen aus dem engen Umfeld wie Eltern, Lehrpersonen oder Therapeuten und Therapeutinnen miteinbeziehen.

Wir wissen, dass Medikamente allein nichts bringen.

Zudem gibt es bei Kindern eine grosse Entwicklungsdynamik: Man muss genau hinschauen, ob es sich «nur» um eine Unreife im Verhalten des Kindes oder um eine Störung handelt, die über lange Zeit andauert. Die Frage ist: Was wächst sich aus und was nicht? Eine Diagnose darf daher nicht auf einer Momentaufnahme basieren. Eine weitere Herausforderung ist die Abgrenzung von anderen Störungen, die mit ADHS-Symptomen einhergehen – wie beispielsweise einer Sprachentwicklungsstörung, einer autistischen oder motorischen Störung oder auch einer Depression.

Welche Chancen und welche Herausforderungen sind mit einer ADHS-Diagnose verbunden?

Chancen eröffnen sich, weil die Schwierigkeiten, die ein Kind hat, einen Namen erhalten. Dies ermöglicht den Zugang zu Therapien. Es kann zudem auf Eltern und Lehrpersonen entlastend wirken, wenn sie wissen: Die Auffälligkeiten sind nichts Diffuses, man kann sie benennen. Andererseits birgt die Diagnose das Risiko einer Stigmatisierung und Ausgrenzung des betroffenen Kindes sowie der Fokussierung auf eine medikamentöse Therapie.

Warum engagieren Sie sich für eine sogenannte umfeldzentrierte Therapie? Und was bedeutet das konkret?

Wir wissen aus dem klinischen Alltag, dass Medikamente allein nichts bringen. Eine ADHS-Therapie ist nur dann wirkungsvoll, wenn wir mit dem Umfeld des Kindes zusammenarbeiten. Der erste Schritt bei der Behandlung sollte sein, die Bezugspersonen, Eltern wie auch Lehrpersonen mit seinem Stärken- und Schwächen-Profil vertraut zu machen. Der Leidensdruck für das Kind nimmt ab, wenn seine individuellen Stärken gefördert und seine Schwächen akzeptiert und unterstützt werden – und das Umfeld seine Erwartungen an das Kind anpasst. Und in einem zweiten Schritt beginnt die therapeutische Arbeit: Wir entwickeln mit dem Kind Strategien, wie es mit seinen Schwächen besser umgehen kann, und unterstützen es gegebenenfalls auch medikamentös.

Die Stiftung Elternsein, Herausgeberin des Schweizer ElternMagazins Fritz+Fränzi, hat mit der «Akademie. Für das Kind. Giedion Risch» den exklusiven Vortragszyklus «Kosmos Kind» lanciert. Ausgewiesene Expertinnen und Experten greifen unterschiedliche Aspekte der Kindheit auf und vermitteln diese alltagsnah und verständlich. Abonnentinnen und Abonnenten von Fritz+Fränzi profitieren von vergünstigten Tickets.