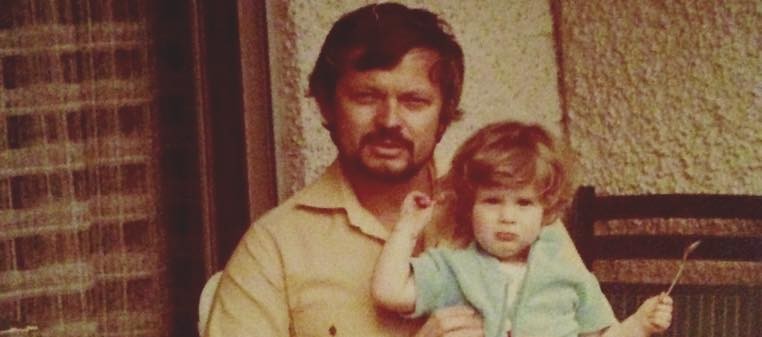

Fokus Väter: Papa im Mittelpunkt der Familie

Einst galt die Mutter als allein seligmachende Bezugsperson fürs Kind. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Dank gesellschaftlicher Entwicklungen, aber auch dank neuer Väter, die mit alten Mustern brechen und sich nicht damit begnügen, im Leben ihrer Kinder eine Zuschauerrolle einzunehmen. So geht es den Familienmännern damit.

Sie kochen, fahren die Kinder zum Fussballtraining und Cellounterricht, helfen bei den Hausaufgaben, verpassen keinen Elternabend und erledigen neben dem Wochenend-Grosseinkauf noch den saisonalen Kleiderkauf für den Nachwuchs: die «neuen Väter».

Wer genau mit diesem Schlagwort gemeint ist, bleibt oft einer vagen Vorstellung überlassen. Doch was unterscheidet eigentlich den «neuen» vom «alten» Vater und welche Entwicklungen stehen zwischen diesen beiden Typen? Warum entscheiden sich Männer unserer Zeit für Vaterschaft und wie gestalten sie diese Rolle? Wo liegen Chancen und Widerstände, die sich daraus ergeben? Und wie prägen die Väter von heute die Generation von morgen?

Während Mütter und ihr Einfluss auf die kindliche Entwicklung schon vor 300 Jahren Forschungsgegenstand waren, ist die Väterforschung eine vergleichsweise junge Disziplin, die erst seit Mitte der 1990er-Jahre breites Interesse auf sich zieht. «Väter waren lange Zeit die vergessene Klientel der Familienforschung. Die Wissenschaft hat ihren Beitrag zur kindlichen Entwicklung über viele Jahre ignoriert und sie lediglich in der Rolle des Brotverdieners betrachtet», sagt Wassilios Fthenakis, Pionier der Väterforschung. (Lesetipp: Papa-Tipps vom Profi)

«Das Aufziehen von Kindern wurde und wird immer noch vor allem Frauen zugeschrieben», sagt Soziologin Diana Baumgarten von der Universität Basel. «Entsprechend gilt Mütterlichkeit als natürlicher Bestandteil von Weiblichkeit, während Männlichkeit bislang nur schwer mit Väterlichkeit und der alltäglichen Fürsorge für Kinder in Verbindung gebracht wird. Doch das beginnt sich zu ändern.» So sei es heute vielen Männern ein Bedürfnis, als Vater auf andere Art und Weise präsent zu sein, als dies in früheren Generationen der Fall gewesen war.

Auch abseits der Kür, wie sie etwa gemeinsame Hobbys darstellen, widmen Väter heute ihren Familien viel mehr Zeit als früher.

«Wichtig ist ihnen die Möglichkeit, sich alltäglich in die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder einzubringen und eine tragfähige Beziehung zu diesen aufzubauen», sagt Baumgarten. Und eine Studie des Deutschen Jugendinstituts fasst zusammen: «Heute eint die Definitionen von neuer Vaterschaft in erster Linie die Abgrenzung von einem Modell, das den Vater auf die Ernährer-Rolle reduziert. Einig ist man sich auch, dass das neue Vaterbild durch mehr Engagement für das Kind, Emotionalität, Fürsorglichkeit und möglichst viel gemeinsame Freizeit gekennzeichnet ist.»

Väter leisten Mehreinsatz zu Hause trotz Vollpensum im Job

Aber auch abseits der Kür, wie sie etwa gemeinsame Hobbys darstellen, widmen Väter ihren Familien heute ungleich viel mehr Zeit als früher. Das Bundesamt für Statistik (BFS) erhebt seit 1997 alle drei bis vier Jahre Daten zur Haus- und Familienarbeit. Gemäss den letzten von 2016 wendeten in Partnerschaft lebende Väter, deren jüngstes Kind zwischen 0 und 14 Jahre alt war, durchschnittlich rund 29 Stunden pro Woche für Haus- und Familienarbeit auf. 1997 waren es noch sieben Stunden weniger gewesen. Besonders im Bereich der Kinderbetreuung hat sich das Engagement der Väter erhöht: Von rund 10 (1997) auf gut 14 Stunden (2016). Dabei geht der Mehreinsatz der Väter zu Hause meist mit einem beruflichen Vollzeitpensum einher.

2019 arbeiteten in der Schweiz rund neun von zehn Männern, die mit Partnerin und Kindern von 4 bis 12 Jahren zusammenlebten, Vollzeit. Der grössere Einsatz der Väter zu Hause sei kaum oder nur am Rand mit Veränderungen in der Erwerbsarbeit erklärbar, hält das BFS fest, «sondern beruht zu einem grossen Teil auf einer effektiven Zunahme ihres Zeitaufwandes für Haus- und Familienarbeit».

Der Haupternährer hat also noch lange nicht ausgedient. Auch Marco, 40, ist einer. Der Textchef einer Werbeagentur arbeitet 100 Prozent, seine Frau leitet an zwei Vormittagen pro Woche eine Spielgruppe und an zwei Abenden Yoga-Kurse. Wenn seine Frau vormittags arbeitet, fährt Marco vom Büro nach Hause, um für die Kinder zu kochen. Gibt sie abends Kurse, ist er kurz nach 17 Uhr zu Hause – wenn alles nach Plan läuft. «Es gibt Kundentermine, da kann ich mich nicht einfach früher ausklinken», sagt Marco. «Jetzt, da unsere Söhne zehn und acht Jahre alt sind, ist es nicht so schlimm, wenn sie dann mal eine Stunde allein auf mich warten müssen.»

Seine Frau, sagt Marco, spiele mit dem Gedanken, ihr Kursangebot aufzustocken. «In dem Fall müssten wir unsere Organisation überdenken», meint er. «Mein Arbeitgeber ist familienfreundlich, ich habe Glück. Niemand beschwert sich, wenn ich mal kurz weg bin, um ein Kind zum Zahnarzt zu fahren, wenn ich länger Mittag mache oder abends früher gehe. Aber eine gewisse Flexibilität muss ich als Mitarbeiter ja auch bieten können.» Auch wenn ihm keiner Vorwürfe mache, habe er das Gefühl, sich oft rechtfertigen zu müssen: «Im Job, weil ich schon wieder früher weg muss, zu Hause, weil das Büro ruft. Das stresst.»

Die gemeinsam geteilte Arbeitslast überwiegt – ausser im Haushalt

«Obwohl sich unsere Vorstellungen über die Vaterrolle stark gewandelt haben, ist das Verständnis dessen, was einen guten Vater ausmacht, bis heute diffus», sagt Erziehungswissenschaftlerin und Familienforscherin Margrit Stamm, «und so halten wir uns allzu oft an Klischees fest. Das gängige lautet noch immer, Männer seien im Familienleben zu wenig engagiert.»

Was es damit auf sich hat, untersuchte Stamm im Rahmen ihrer TARZAN-Studie, einem Folgeprojekt zu einer Langzeitanalyse, an der sich zwischen 2009 und 2013 300 Schweizer Familien beteiligt hatten. 2015 erhob Stamm bei ihnen zusätzliche Daten zur Frage, in welchem Umfang sich die Väter in der Familien- und Hausarbeit engagierten, ausserdem dazu, wie die Männer Vaterschaft und Beruf vereinbarten und welchen Beitrag sie zur Förderung ihres Kindes leisteten – etwa durch Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Lesen oder Spielen. «Der Vorwurf, Väter seien daheim wenig präsent und kaum aktiv, lässt sich mit unserer Untersuchung nicht bestätigen», sagt Stamm. (Lesetipp: Frau Stamm, warum fühlen sich Väter oft nur als Babysitter?)

Wohl machten die Ergebnisse deutlich, dass Mütter im Haushalt die weitaus grössere Verantwortung trügen als Väter, selbst wenn die Frauen Vollzeit berufstätig seien. In allen anderen Bereichen – etwa bei erzieherischen Aufgaben, bei Familien- und Freizeitaktivitäten oder in schulischen Belangen – überwiege jedoch die gemeinsam geteilte Arbeitslast, und zwar unabhängig vom Erwerbsmodell. Und: Väter erwirtschafteten im Schnitt immer noch drei Viertel des Haushaltseinkommens. «Ob wir es gerne hören oder nicht», so Stamm, «auch die volle Lohntüte am Ende des Monats ist eine Form der Fürsorge.»

Zudem seien es nicht allein die Männer, die an ihrem Engagement als Familienernährer festhielten. «Für das Modell mit dem Vater als vollzeitberuflichem Haupternährer entscheiden sich Paare in aller Regel gemeinsam», weiss Stamm aus ihren Untersuchungen. Frauen äusserten dann explizit den Wunsch, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollten als im Beruf. «Tradierte Vorstellungen darüber, was eine gute Mutter ausmacht, leisten nach wie vor ganze Arbeit», vermutet Stamm.

«Neue Väter brauchen neue Mütter»

Wenn eine Frau nicht oder nur in kleinem Rahmen berufstätig sei, sei es logisch, wenn sie bei Hausarbeit und Familienmanagement auch mehr Verantwortung übernehme, findet Stamm. «Das Problem sehe ich da, wo die Frau 60, 70 Prozent oder mehr arbeitet und diese Last überwiegend allein trägt. Das ist eine grosse Ungerechtigkeit – aus der wir aber nicht schliessen können, dass Väter das faule Geschlecht sind. Wir müssen ihr Engagement immer vor dem Hintergrund des jeweiligen Erwerbsmodells betrachten, alles andere ist wenig sinnvoll.»

Letztlich entscheide nicht allein die Motivation der Männer darüber, wie engagiert sie als Vater sind, sondern ebenso das Verhalten der Mutter. «Ob und inwiefern Frauen aktive und eigenständige Väter zulassen und Aufgaben, die sie als ihre Domäne betrachten, an ihre Partner abgeben, spielt oft das Zünglein an der Waage», weiss die Forscherin. «Neue Väter brauchen auch neue Mütter. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.»

Wie Männer ihre Vaterrolle gestalten, hat auch die Soziologin Diana Baumgarten als Mitglied eines Forschungsteams an der Universität Basel untersucht. Im Rahmen einer Nationalfonds-Studie aus dem Jahr 2012 interviewten die Wissenschaftler 60 Deutschschweizer zwischen 25 und 60 Jahren. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass das Vaterschaftskonzept eines Mannes eng damit zusammenhängt, ob er vor der Familiengründung einen eigenen Kinderwunsch hatte und wie ausgeprägt dieser war.

«Manche Männer wünschen sich auch unabhängig von einer konkreten Paarbeziehung ein Kind und eine eigenständige Beziehung zu diesem. Dies nennen wir einen Kinderwunsch im eigentlichen Sinn», sagt Baumgarten. «Anderen Männern geht es mehr um die Lebensform Familie, die Frau und Kinder beinhaltet. Das bezeichnen wir als Familienwunsch. Er bezieht sich eher auf den Status des Familienvaters als Teil einer männlichen Normalbiografie – und weniger auf das Kind als Gegenüber.»

Der ‹emotional involvierte, präsente Ernährer-Vater› ist ein immer weiter verbreitetes Ideal von Vaterschaft.

Männer mit einem Familienwunsch praktizieren, wie die Studie nahelegt, eher eine traditionelle Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit. Solche mit einem expliziten Kinderwunsch hingegen versuchen, ihren Job an die Bedürfnisse der Familie anzupassen, beispielsweise, indem sie ihr Arbeitspensum reduzieren.

«Während ein Familienwunsch auch mit einem beruflichen Vollzeitpensum in Einklang zu bringen ist, lassen sich die mit einem Kinderwunsch verbundenen Ansprüche der Väter an sich selbst nur schwer damit vereinbaren», sagt Baumgarten.

Erwerbsarbeit ist Bestandteil männlicher Identität

Allerdings stosse der Wunsch, der Familie mehr Zeit zu widmen, mitunter auf grosse Widerstände. «Dazu gehören betriebliche und staatliche Rahmenbedingungen», sagt Baumgarten, «aber ebenso die noch immer starke Wirkung tradierter Geschlechternormen.» So zeigt die Basler Väterstudie, dass die Befragten durchweg hohe Ansprüche an Vaterschaft haben. «Gleichzeitig bestätigen unsere Ergebnisse, dass Erwerbsarbeit nach wie vor ein zentraler Bestandteil männlicher Identität ist.» Eine schwergewichtig auf den Beruf fokussierte Lebensführung werde nicht nur gesellschaftlich gefordert, sondern in der Regel auch von den Männern selbst gewünscht.

«Beides zusammen – der Wunsch nach Präsenz als Vater bei gleichzeitiger Hauptverantwortung für das Familieneinkommen – führt zu einem Spannungsfeld aus Ansprüchen, die einander im Prinzip zuwiderlaufen», weiss Baumgarten. Daraus resultiere ein immer weiter verbreitetes, jedoch ambivalentes und in der Umsetzung anspruchsvolles Ideal von Vaterschaft: Die Basler Forscher nennen es den «emotional involvierten, präsenten Ernährer-Vater» – vermutlich ist Marco ein gutes Beispiel dafür.

Väter im Schatten der Übermutter

«Die Karriere im Berufsleben weiterzuverfolgen und gleichzeitig den verschiedenen Bedürfnissen in der Familie gerecht zu werden, erleben viele Väter als Spagat, der sie fast zerreisst. Nicht selten fühlen sie sich mit der Situation alleingelassen und unverstanden, sowohl vom Arbeitgeber als auch der Partnerin», sagt Egon Garstick, Psychotherapeut und Autor des Buches «Junge Väter in seelischen Krisen».

Vor 15 Jahren lancierte Garstick in der Stiftung Mütterhilfe ein psychotherapeutisches Angebot für Väter, das seit 2018 vom Verein Arche Zürich getragen wird. Er arbeitet dafür mit Hebammen sowie den Mütter- und Väterberatungsstellen zusammen. Diese schicken ihm Klienten, die die Vaterschaft in die Krise stürzte.

Auch der Individualismus unserer Zeit und die Suche nach dem perfekten Glück lassen Männer straucheln.

«Männer erleben oft eine entscheidende Identitätsveränderung, wenn ein Kind kommt», weiss Garstick. «Vaterwerden kann zu einer bereichernden Erweiterung ihrer männlichen Identität führen, aber auch Selbstzweifel und Zukunftsängste schüren, die zur Krise führen. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang auch die nachweisbare hormonelle Veränderung, die junge Väter durchlaufen – besonders dann, wenn sie sich intensiv auf ihr Baby einlassen», sagt Garstick.

Es sind unterschiedliche Männer, die Garsticks Hilfe benötigen, «aber allesamt mit hohen Ansprüchen an sich als Vater. Manche möchten es besser machen als der eigene Vater, sind aber ratlos in der Umsetzung. Ob ein Mann eine gute Beziehung zum eigenen Vater hat, ist relevant in der Frage, wie gut es ihm selbst gelingt, eine konstruktive Vaterschaft zu entwickeln», weiss Garstick.

Eigenes Vaterbild ist zentral

«Zur positiven Vaterschaft gehört auch der liebevolle und unterstützende Umgang mit der Mutter des Kindes. Da kommt es sehr darauf an, wie der Mann seinen Vater im Umgang mit ambivalenten Gefühlen erlebt hat, gerade der Mutter gegenüber», so Garstick. «Lebte der Vater seinem Sohn vor, dass auch Konflikte zu einer Partnerschaft dazugehören, man sie aber respektvoll thematisieren und sich versöhnen kann, ist das für den Sohn eine wertvolle Erfahrung. Diese wird ihm später helfen, gerade nach der Geburt eines Kindes, einer sensiblen Phase für die Partnerschaft.»

Manche Väter zweifelten an sich, weil sie merkten, dass das Vaterbild aus ihrer Herkunftskultur nicht mit hiesigen Werten vereinbar sei, wieder andere lägen mit sich im Clinch, weil sie die Erwartungen ihrer Eltern, was es im Leben zu erreichen gelte, ungenügend erfüllt hätten. «Eine positive Ablösung von der Herkunftsfamilie ist wichtig, damit ein Mann als Vater das nötige Selbstvertrauen entwickeln kann», sagt Garstick. Aber auch der dem Zeitgeist geschuldete, zuweilen überbordende Individualismus und die damit verbundene Suche nach dem perfekten Glück liessen Männer straucheln. «In Zeiten scheinbar unendlicher Wahlmöglichkeiten ist es schwieriger, sich auf eine Erfahrung einzulassen, die für die eigene Freiheit so einschneidend ist wie Elternwerden», sagt Garstick.

Wie kommt es eigentlich, dass die Rolle des Vaters so lange vakant blieb, man erst seit ein paar Jahren darüber diskutiert, was ihn als Bindungs- und Erziehungsgrösse ausmacht? Sicher ist: Auf der Suche nach Antworten führt kein Weg am Mütterideal vorbei, das die Gesellschaft kultiviert hat, und dies bekanntlich nicht nur zum Leidwesen der Männer.

In den 1950er-Jahren hielt die Annahme, die Mutter sei für ihr Kind die allein seligmachende Bezugsperson, auch Rückenwind aus der Wissenschaft. Damals begründete der britische Kinderarzt und Psychiater John Bowlby die Bindungstheorie, die die Mutter-Kind-Verbindung als einzige frühe Intimbeziehung beschrieb. Bowlby vertrat die Ansicht, «dass der Vater von keinerlei direkter Bedeutung für die Entwicklung des Kleinkindes ist, er kann insofern von indirektem Wert sein, als er die finanzielle Absicherung gewährt und eine emotionale Stütze für die Mutter ist».

Väter sind eine enorme emotionale Ressource, auf die Kinder heute endlich auch zurückgreifen können.

Margrit Stamm

1962 sorgte dann Alexander Mitscherlich mit seiner Studie «Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft» für Aufsehen. Darin beklagte der deutsche Psychoanalytiker den Verlust des Vaters, sein erlöschendes Vorbild, das in der Anonymität der modernen Arbeitswelt verschwinde. Zusammen mit rapide ansteigenden Scheidungsraten befeuerte die Diskussion um den abwesenden Vater in den 70er-Jahren die Entstehung der ersten Väterrechtsbewegungen. Und auch Frauen begannen, gegen ihre auf Heim und Kinder beschränkte Rolle zu opponieren. Die Frauenbewegung, darauffolgende gesellschaftliche Entwicklungen und der wachsende Bedarf an weiblichen Arbeitskräften führten in den Folgejahrzehnten schliesslich zur Forderung nach Männern und Vätern, die zu Hause mit anpacken.

Die neuen Väter hätten sich aber nicht einfach gesellschaftlichen Erwartungen gefügt, stellt Soziologin Baumgarten klar: «Es ist genauso das zunehmende Bedürfnis der Männer nach fürsorglicheren Beziehungen, das eine neue Norm von Vaterschaft begründet.» Auch in der Wissenschaft rückte der Vater als Bezugsperson in den Fokus. Hierzu leistete die Bindungsforschung mit neuen Erkenntnissen einen wichtigen Beitrag: Diese zeigen, dass Väter nicht nur ihre Partnerinnen unterstützen, sondern selbst eine innige und eigenständige Beziehung zu ihrem Neugeborenen aufbauen können.

Bindung ist keine Frage des Geschlechts

Doch das Klischee, wonach Frauen – und nur Frauen – biologisch darauf programmiert seien, grosse Gefühle für ihr Kind zu hegen, hält sich hartnäckig. Dabei hat die Wissenschaft diesen Mythos mehrfach widerlegt. Beispielsweise Forscher der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv: 2014 konnten sie zeigen, dass die Amygdala, eine mandelförmige Region in der Gehirnmitte, die an der Entstehung von Emotionen beteiligt ist, nach der Geburt nicht nur bei Müttern verstärkte Aktivität zeigte, sondern auch bei frischgebackenen, homosexuellen Vätern, die mit ihrem Kind häufig nicht verwandt waren. Für die Entstehung einer starken Bindung sei also nicht das Geschlecht des Elternteils, nicht einmal die biologische Verwandtschaft zum Kind entscheidend, resümierten die Forscher. Sondern einzig, wie oft und wie intensiv sich eine Person um das Kind kümmere. (Lese-Tipp: «Die Mutter muss nicht alle Bedürfnisse abdecken»)

Im neuen Jahrtausend haben nun Geschlechterrollenstereotypen zu bröckeln begonnen. Der Einfluss von Traditionen schwindet, soziale Normen sind durchlässiger und Lebensentwürfe vielfältig geworden. Entsprechend resultiert auch Elternschaft nicht mehr aus dem Diktat gesellschaftlicher Erwartungen, die Familiengründung als Teil einer Normalbiografie betrachten – sie ist vielmehr zur frei wählbaren Option geworden.

Dies hat aber auch zu neuen Abhängigkeiten geführt, sagt Erziehungswissenschaftlerin Stamm. «Mit dem Projekt Kind verbindet sich zunehmend der Wunsch nach Sinn und Verankerung, ein Glücksanspruch», sagt sie. «So bringen die Mütter und Väter ihren Kindern heute vermutlich mehr Liebe entgegen denn je – die Kehrseite dieser Medaille ist, dass sie diese Liebe auch von ihren Kindern einfordern, während es früher ‹nur› Respekt und Gehorsam waren.» Dies sei mit ein Grund, warum heute auch Väter zunehmend unter Druck stünden, alles richtig zu machen; ihrem Kind gegenüber, aber auch der Partnerin.

Doch bei allen Unsicherheiten, vor die unsere moderne Gesellschaft Väter stelle, würden die neuen Gestaltungsmöglichkeiten überwiegen, die sie ihnen biete. «Väter», findet Stamm, «sind ein riesiges Potenzial für Gesellschaft und Familie, eine enorme emotionale Ressource, auf die Kinder heute auch endlich zurückgreifen können.»