Über die Klinik zurück ins Leben

Die Clienia Littenheid kümmert sich um Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Viola Danner war vier Monate in dieser Klinik. Gemeinsam mit ihrer Mutter erzählt die 17-Jährige wie sie wieder Boden unter den Füssen gefunden hat.

Violas Hände zittern, unruhig rutscht sie auf ihrem Stuhl hin und her, Haarsträhnen kleben ihr im Gesicht, das Make-up ist verschmiert. Sie ist auf Drogen, betrunken. Ihre Mutter sitzt neben ihr, das Gesicht in die Hände gestützt, den Tränen nah. «So können wir Sie nicht nehmen», sagt die Psychologin, das Aufnahmegespräch bricht sie ab. Das war am 19. Juni 2014.

Ein Schock, denn: «Was ich damals hatte, war kein Leben mehr», sagt Viola Danner*. Sie haben den Teenager dann doch noch am selben Tag in die Clienia Littenheid aufgenommen, eine Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Littenheid TG.

Ich war wie innerlich tot. Ich habe nie Emotionen gezeigt, weil ich einfach nichts gespürt habe.

Viola Danner

Idyllisch gelegen am Waldrand, schmiegen sich 22 Bauten in das Littenheider Tal und fügen sich zu einem Klinikkomplex zusammen, in dem Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren mit dem gesamten Spektrum psychischer Störungen, wie Depressionen, Psychosen, selbstverletzendes Verhalten oder dem Borderline-Syndrom, behandelt und therapiert werden. Meist Fälle, bei denen jahrelange ambulante Therapien und Behandlungen keinen Erfolg hatten und wo Eltern sich aus Angst und Sorge nicht mehr zu helfen wissen.

Gehänselt und gemobbt

Viola ist 12, als die Welt um sie herum in Dunkelheit versinkt. Ein stilles, zurückhaltendes Mädchen, das Probleme hat, aus sich herauszugehen, andere anzusprechen, das lieber in Romane abtaucht, als sich mit Kolleginnen zu treffen.

«Viola ist anders, irgendwie komisch», sagen sie. Aber anders sein geht nicht, wenn man in der Pubertät ist. Viola wird gehänselt, ausgestossen, gemobbt. Dass eine Sozialphobie die Ursache für ihr zurückhaltendes Verhalten war, ahnt damals niemand. Sie hat einfach nur gelitten, sich noch mehr eingeigelt, kaum noch gesprochen, wurde depressiv. Auch ihre Eltern kommen nicht mehr an das Mädchen heran.

«Mit Viola stimmt etwas nicht», fürchtet ihre Mutter. «Wie kannst du so was über unsere Tochter sagen!» Manfred Danner* will davon nichts hören. «Da habe ich an mir selbst gezweifelt», erinnert sich Karin Danner*. Eine Psychologin rät zum Ortswechsel. Die Familie zieht um. An der neuen Schule findet Viola eine Freundin. Aber besser wird es nicht. Nur anders. «Ich habe mich so verhalten, wie es die anderen von mir erwartet haben», sagt sie. Ein Glas Wein, eine Flasche Bier. «Viola, du bist so lustig, wenn du getrunken hast. Kannst du nicht immer ein bisschen besoffen sein?» Sie macht weiter. Party. Absturz. Party. Absturz. In Endlosschleife.

«Dann fing das mit dem Ritzen und Erbrechen an», erinnert sich Karin Danner. Anfangs nur ein Verdacht. Dann mehren sich die Zeichen. Irgendwann übergibt sich das Mädchen vier Mal am Tag. Mit 16 ist Viola ganz unten.

Allein mit der Sorge um die Tochter

«Frau Danner, kommen Sie schnell, Viola liegt am Boden und bewegt sich nicht mehr.» Die Telefonnummern von Violas Freundinnen hat Karin Danner in ihr Natel gespeichert. Es liegt jede Nacht neben ihrem Kopfkissen.

Sie schläft kaum noch, sucht Halt bei ihrem Mann. «Karin, in dem Alter haben wir uns alle ausgetobt, so schlimm ist es doch nicht.» Wenige Wochen später zieht Manfred Danner aus, wegen einer anderen Frau. Mit Violas Verhalten habe das nichts zu tun.

Ich habe Angst, dass ich meine Tochter irgendwann tot finde.

Karin Danner

Karin Danner ist allein mit der Sorge um ihre Tochter. «Ich wusste nicht, was ich machen soll. Sie einsperren? Sie überall hin begleiten?» Sie weiss, Viola würde abhauen. «Ich habe Angst, dass ich sie irgendwann tot finde», sagt sie ihrem Hausarzt.

Dieser rät zu einer stationären Behandlung in Littenheid. Angst vor einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik? «Nein, es war unser Strohhalm – wir konnten beide nicht mehr, Viola nicht und ich auch nicht», erzählt Karin Danner. Sie haben Glück. Drei Wochen nach ihrem Erstgespräch in der Klinik kann Viola die Therapie beginnen.

Das Therapiekonzept der Klinik

Es ist 7.15 Uhr, Wecken in der Therapiegruppe Linde D. Violas Zimmer ist in warmen Orangetönen gehalten, Licht fällt durch das grosse Fenster, an der Wand hängen Poster. Nichts erinnert an die Bilder, die in Horrorfilmen von Psychiatrien gezeichnet werden: keine weissen Kittel, keine Zwangsjacken, keine verschlossenen Türen. Dafür helle, freundliche Räume und eine Gartenanlage mit Fischteich und Sportanlagen. Dahinter steht ein spezielles Inneneinrichtungskonzept, das den Heilungsprozess fördern und das Aggressionspotenzial der Jugendlichen senken soll.

Was haben wir bloss falsch gemacht? Diese Frage quält viele Eltern.

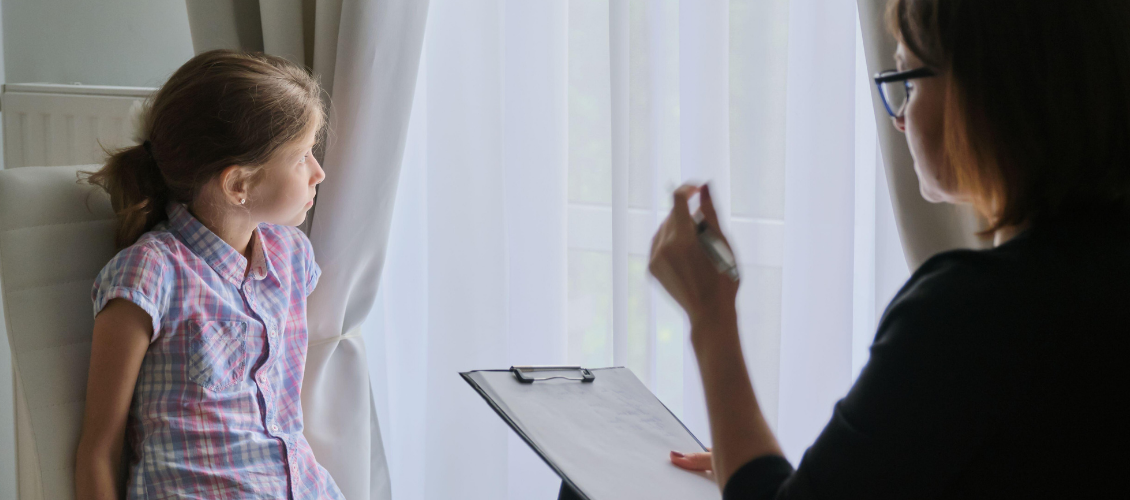

Fünf weitere Jugendliche sind in Violas Therapiegruppe untergebracht, ihr Tag ist eng getaktet: Schule, Einzel-, Gruppentherapie, Physiotherapie, Sport, gemeinsame Spiele- und Hobbyabende. Diese Integration in die Gemeinschaft ist Teil des Therapiekonzepts wie das Einbeziehen der Eltern in den Heilungsprozess.

Die Nöte der Eltern

Die klinische Psychologin Margitta Backes kennt die Nöte von Eltern, deren Kinder unter einer emotionalen Instabilität leiden. Sie leitet die Psychotherapiestation im Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Clienia Littenheid und weiss: ein normales Familienleben ist kaum möglich. Aus Verzweiflung schliessen Eltern Messer, Scheren, Rasierklingen weg, lassen ihre Teenager nicht mehr alleine raus. «Es gibt für Eltern kaum etwas Anspruchsvolleres als ein Kind, das sich selbst verletzt oder suizidal ist», sagt sie. Die Frage «Was haben wir falsch gemacht?» quäle viele.

Neben regelmässig stattfindenden Eltern- und Familiengesprächen werden die Mütter und Väter einmal im Monat zu Gruppenabenden eingeladen, an denen über das Krankheitsbild sowie dessen Therapie informiert wird. Margitta Backes: «In einem zweiten Teil gehen wir auf ihre Fragen ein und versuchen sie dort abzuholen, wo sie stehen.»

«Wir haben unserem Umfeld erzählt, dass Viola für einen Sprachaufenthalt im Ausland ist», sagt Karin Danner. Sie parkt ihr Auto auf dem Besucherparkplatz der Klinik und geht die Strasse entlang Richtung Hauptgebäude. Es ist Samstagvormittag, sie holt Viola für das Wochenende ab.

«Wie geht es Ihnen?», die Psychologin streckt Karin Danner die Hand entgegen. Sie wird das Wochenende mit ihr vorbesprechen. Worauf ist zu achten, wie kann sie reagieren, wenn Viola in die altbekannten Verhaltensmuster zurückfällt? Margitta Backes: «Ein solches Gespräch führen wir mit allen Eltern.»

Wenn Karin Danner ihre Tochter am Sonntagabend zurückbringt, wird es wieder ein kurzes Gespräch geben, bei Problemen noch ein längeres Telefonat am Montag. «Ich habe mich immer riesig auf Viola gefreut und war gleichzeitig sehr nervös», sagt Karin Danner. Sie wusste nie, welche Stimmung sie erwartet.

Ein Rückfall mit Folgen

Mit den Wochen wird Viola stabiler. Sie darf samstags mit dem Zug nach Luzern fahren. Aber man müsse auch mit Rückschlägen rechnen, sagen die Therapeuten.Den 1. August soll Viola bei ihrem Vater verbringen. «Manfred, du musst aufpassen», mahnt Karin Danner. Sie selbst sieht ihre Tochter erst Montag auf einem Elternabend wieder. Karin Danner: «Ich musste sie nur ansehen, um zu wissen, was passiert ist.»

«Viola, wie viel?»

«Eine Flasche Wein.»

«Eine ganze Flasche? Du musst es dem Behandlungsteam sagen!»

«Nein! Dann fliege ich raus.»

Karin Danner sagt es. Weil sonst alles umsonst gewesen wäre, weil sie will, dass Viola diese Chance wirklich nutzt. Das Mädchen ist ausser sich, wütend, schreit, weint – und zeigt zum ersten Mal Gefühle. Ein grosser Schritt.

«Die Jahre davor war ich wie innerlich tot. Ich habe nie Emotionen gezeigt, weil ich einfach nichts gespürt habe», erinnert sich Viola. Das ändert sich in Littenheid. Viola lernt ihre Gefühle im Schreiben und in Rollenspielen auszudrücken. Sie mag das Leben in der Gemeinschaft, die Therapiesitzungen zeigen Erfolg. Doch sie wird wieder rückfällig. Das dritte Mal zwei Tage vor ihrer Entlassung aus der Klinik – sie muss gehen. So sind die Regeln.

«Ich war so wütend, dass ich mich geweigert habe, sie abzuholen», sagt Karin Danner und schaut ihre Tochter an. «Aber die Zugfahrt nach Luzern dauert Stunden, als sie bei mir war, habe ich mich sehr gefreut.»

Als Eltern endlich durchatmen und loslassen

Für Karin Danner war der Klinikaufenthalt ein Segen. Endlich habe sie gelernt, einmal loszulassen, ein Stück der Riesenverantwortung in professionelle Hände abzugeben, sagt sie. Durchatmen, schlafen. Nicht alle Jugendlichen können nach dem Aufenthalt in der Klinik nach Hause. «Sie brauchen diese institutionellen Strukturen», erklärt Margitta Backes. Sie werden beispielsweise in therapeutische Wohngruppen vermittelt. Das sei für viele Eltern erst einmal enttäuschend, «aber die meisten akzeptieren das». Zum Wohl des Kindes.

Wie es Viola heute geht? Unter der Woche trinke sie gar nicht mehr. Das Kiffen sei noch ein Problem, gibt die Schülerin zu. Aber am Wochenende sei Besoffensein okay. Findet sie. Ihre Mutter sieht das anders: «Alle Symptome sind noch da – nur in abgeschwächter Form.» Sicher habe sie Sorge, dass es wieder schlimmer werden könnte. Violas innere Zerrissenheit sei noch immer spürbar. Aber Karin Danner glaubt an ihre Tochter.

Viola nickt, sie ist heute eine hübsche junge Frau, ihr Blick ist klar und selbstsicher, die Hände liegen ruhig in ihrem Schoss.

* Namen der Familie von der Redaktion geändert