Erziehen ohne Strafen – ja, das geht!

Wie bringen wir Kinder dazu, unerwünschtes Verhalten zu unterlassen? Indem wir sie bestrafen oder ihnen etwas Positives entziehen. Doch es geht auch anders. Eine Anleitung zum konstruktiven Umgang mit Kindern in Konfliktsituationen.

Der Glaube, dass das Zusammenleben der Menschen ohne Strafen nicht möglich sei, ist tief in unseren Überzeugungen und Gefühlen verankert. Wir denken sofort an Menschen, die Greueltaten begehen und anderen Menschen tiefes Leid zufügen. Wir glauben, dass diese es verdient haben, bestraft zu werden, sie nur durch eine schmerzhafte Strafe verstehen, dass wir ihr Verhalten nicht billigen, und wir eine Verhaltensänderung erwarten und erzwingen können, wenn sie am eigenen Leib spüren, wie weh sie anderen getan haben.

Wir strafen bewusst und absichtlich und entziehen Tätern legal ihre Freiheiten, damit sie merken, welche Einschränkungen andere durch sie erfahren haben. Die Strafe soll sie davor abschrecken, anderen wieder Leid zuzufügen. Und für die anderen soll die Strafe eine abschreckende Wirkung haben. Deshalb sehen Staaten Gefängnis, Folter und die Todesstrafe vor, weil die Überzeugung herrscht, dass man ohne die ultimative Abschreckung ein Land nicht regieren kann.

Wir sind zudem davon überzeugt, dass die Gerechtigkeit zwischen Täter und Opfer wiederhergestellt wird, wenn der Täter für seine Tat leidet und büsst. Sein Leiden, sein Schmerz, seine Busse und im Idealfall seine Reue geben uns, wenn wir Opfer geworden sind oder wenn wir uns mit dem Opfer einfühlsam verbinden, ein Gefühl der Genugtuung, der Wiedergutmachung und der Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Ordnung. Wir ahnen nicht, dass wir damit gerade das Gegenteil bewirken. Menschen lernen durch Strafen kein Mitgefühl, sondern werden noch verbitterter und fühlen sich in ihrem feindseligen Menschenbild bestätigt.

Zweifelsohne gibt es Menschen, die zerstörerisch und brutal handeln, sodass sie für eine gewisse Zeit an einen sicheren Ort gebracht werden müssen, damit sie vor sich selbst und andere vor ihnen geschützt werden. Dort sollten sie Hilfe bekommen und lernen, ihre Emotionen zu verstehen, ihre Einstellungen und ihr Verhalten zu ändern.

Direkte und indirekte Bestrafung

Allerdings sollten sie dort nicht gedemütigt werden, zugrunde gehen oder so wütend werden, dass sie sich, sobald sie wieder auf freiem Fuss sind, in einem noch viel grösseren Ausmass rächen für das Leid und die Ungerechtigkeit, die ihnen in ihren Augen angetan worden sind. Die härteste Strafe kann diesen schwelenden Hass nicht zum Guten wenden oder sie daran hindern, wieder Gewalt anzuwenden, wenn sie sich nach der Busse Rache geschworen haben.

Das Kind versteht das echte Bedürfnis der Eltern nicht und kann nicht darauf eingehen.

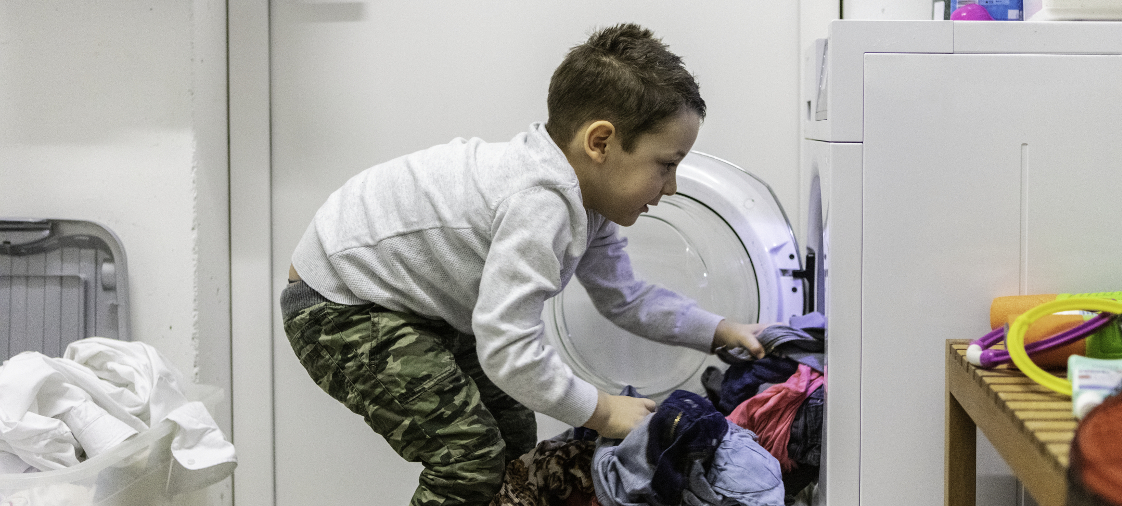

Doch was sind Strafen überhaupt, und was bewirken sie? Eine Strafe ist eine disziplinierende Reaktion auf ein Verhalten, das etwa von einer Erziehungsperson als unangemessen oder Regel überschreitend angesehen wird. In der Psychologie redet man von direkter Bestrafung, wenn auf das unerwünschte Verhalten eine negative Konsequenz folgt. Zum Beispiel fordert der Erwachsene: «Wasch deine Hände, bevor du an den Tisch kommst!» Das Kind sagt Nein, der Erwachsene baut Druck auf, bis das Kind nachgibt und sich die Hände wäscht.

Erfolg nur kurzfristig

Bei der indirekten Bestrafung wird etwas Positives entzogen. «Wenn du die Hände nicht wäschst, bekommst du kein Dessert.» Das Ziel von Bestrafung ist, Autorität durchzusetzen. Das Kind lernt, zu gehorchen und sich dem Willen einer anderen Person unterzuordnen, oder es geht in die Opposition und kämpft für seine eigene Sache.

Die meisten Eltern erleben, dass sie damit kurzfristig Erfolg haben, aber langfristig immer wieder am gleichen Punkt stehen und tausendmal das Gleiche sagen müssen. Es fehlt ihnen die Erfahrung, dass es auch anders gehen könnte, und sie ahnen nicht, wie das Kind durch Forderung, Kontrolle und Strafen in seinem tiefsten Bedürfnis nach Autonomie und Respekt so sehr gekränkt wird, dass es Nein zur Forderung und nicht Nein zum Bedürfnis der Eltern sagt. Das Kind versteht das echte Bedürfnis der Eltern, z. B. nach Hygiene, nicht, das hinter der Forderung steht, und es kann nicht darauf eingehen.

Strafen und Konsequenzen

Viele lehnen inzwischen das Strafen ab und fordern stattdessen die «mildere» Form, die Konsequenz. In Wirklichkeit ist die Konsequenz keine mildere Form der Strafe. Die Konsequenz schiebt einen Schritt zwischen die Kontrolle und die Strafe, eine Art Denkpause, in der dem Kind eine Wahlfreiheit vorgegaukelt wird, die keine ist, weil es letztendlich keine Wahl hat und gehorchen muss.

In Erziehungsratgebern wird den Eltern nahegelegt, dass sie die Konsequenzen durchziehen müssten, wenn sie diese angedroht hätten, ansonsten würden sie die Glaubwürdigkeit und Autorität gegenüber dem Kind verlieren.

Strafen und Konsequenzen lösen beim Kind eindeutig destruktive Gefühle aus.

Die Erwartung ist, dass durch den Bezug zwischen unerwünschter Handlung und der Konsequenz beim Kind die Einsicht gefördert wird und es dann das gewünschte Verhalten zeigt oder das unerwünschte eben unterlässt.

Forscher konnten jedoch nachweisen, dass dieser graduelle Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe für Kinder grundsätzlich unverständlich ist. Was beim Kind jedoch wirkt, ist das Gefühl der Angst, Schuld oder Scham. Strafen und Konsequenzen lösen beim Kind eindeutig destruktive Gefühle aus, und es werden ihm keine Alternativen für sein unerwünschtes Verhalten aufgezeigt.

Zuckerbrot und Peitsche

In den Köpfen der Kinder entwickelt sich schon früh die Vorstellung eines Belohnungs- und Bestrafungssystems und auch die Überzeugung, dass es wirksam ist, Macht über andere auszuüben. Kinder lernen, dass Eltern das Recht haben, Kindern ihren Willen aufzuzwingen.

Kinder folgern zu Recht daraus, dass das Zufügen von Leid eine legitime Machtausübung ist, und entwickeln ein Menschenbild, in dem das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche herrscht: Man erreicht seine Ziele, wenn man dem anderen so lange Schmerz zufügt, bis er nachgibt. Dieses hierarchische Strafsystem wird gelebt und somit auch an die eigenen Kollegen und Geschwister weitergegeben.

Wenn wir mitbekommen, dass ein Kind ein anderes beschimpft, bedroht, würgt oder haut, lehnen wir dieses Verhalten ab und bestrafen es dafür, obwohl wir es ihm beigebracht haben und täglich vorleben.

Diesen Widerspruch kann ein Kind nicht verstehen. In seinem Herzen entsteht ein Gefühl von Verwirrung und Verzweiflung. Denn die Menschen, von denen es abhängt und die es so sehr liebt, wenden sich ab, wenn es das Gleiche tut wie sie. Das Kind bekommt Strafangst und verliert das Vertrauen in die bedingungslose Liebe, das stärkste Band zwischen Eltern und Kindern.

Strafen verängstigen Kinder

In meiner Tätigkeit als Psychotherapeutin begegne ich Kindern, die zwar keine Angst davor haben, auf die Strasse zu rennen oder sich selber zu schneiden, die jedoch Angst haben vor der Reaktion ihrer Eltern oder der Lehrpersonen. Die angeborene und lebenserhaltende Angst vor Gefahren zum Schutz des Lebens nimmt ab, und die anerzogene Angst vor den Menschen nimmt zu.

Wenn das Kind das Vertrauen in uns Erwachsene verliert, verlieren wir die beschützende Führung des Kindes. Wir haben die Verbindung, seine bedingungslose Liebe und sein Vertrauen in uns verloren. Dies wiederherzustellen, ist der erste Schritt auf dem Weg hin zu einer empathischen Kommunikation, die Eltern und Kinder unglaublich viel glücklicher macht.

Bedürfnisse im Mittelpunkt

Beziehung und Verbindung entstehen dadurch, dass wir die Bedürfnisse, die ein Kind bewegen, verstehen. Dem Kind sind seine Bedürfnisse oft unbewusst. Die Gefühle sind die Ampeln, die auf die Bedürfnisse hinweisen. Die Beziehungsperson hilft dem Kind, seine Gefühle zu lesen und zu erkennen, um welches Bedürfnis es ihm geht. Das beobachtbare Verhalten, welches das Kind zeigt, ist lediglich die in der Situation beste Strategie, die das Kind kennt, um das Befriedigen seiner Bedürfnisse sicherstellen zu können.

Deshalb steht nicht das Verhalten im Mittelpunkt eines Gesprächs, sondern die Bedürfnisse dahinter. Indem eine Mutter ihrem Kind zuhört, ohne zu bewerten, und in ihren Worten wiederholt, was das Kind gesagt hat, entsteht Empathie. Verbindung und Empathie kann man lernen (siehe Box weiter unten).

Der Preis, den Eltern mit einer strafenden Erziehung zahlen, ist sehr hoch.

Die meisten Eltern wissen nicht, wie machtvoll das Äussern von Gefühlen und Bedürfnissen ist und wie sie ihre eigenen Bedürfnisse so mitteilen können, dass das Kind sie versteht. Wenn das gelingt, entstehen gegenseitig tiefes Verständnis und Glück. Kinder lernen über das Vorbild und spüren Veränderungen sehr schnell. Wenn Eltern im Kontakt sind mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen und lernen, darüber zu sprechen, lernt das Kind wiederum schnell, dass es vertrauen kann und in Sicherheit ist, wenn es sich öffnet und sich an die Eltern bindet.

Es liegt in unseren Händen, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten und welche Vorbilder wir sind. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir konsequent Frieden vorleben und lehren. Leider sind in unserer Gesellschaft Druck und Strafe nach wie vor selbstverständlich.

Bestrafungen sind eine schnelle Lösung

Auch Erwachsene werden heutzutage an ihren Leistungen gemessen und mittels Bestrafungs- und Belohnungssystem geführt. Diese scheinen die besten Werkzeuge dafür zu sein, um Motivation zu erhöhen, Effizienz zu erreichen und Gewalt einzudämmen. Bestrafung und Belohnung repräsentieren das heutige Bedürfnis nach «schnellen Lösungen». Der wirtschaftliche Gedanke der Effizienz durchzieht Erziehung und Bildung und unterstützt den Glaubenssatz, dass nur Kinder, die Disziplin lernen, es im Leben zu etwas bringen, weil sie sich eben unterordnen können.

Der Preis, den Eltern mit einer strafenden Erziehung zahlen, ist hoch. Und daraus gehen Menschen hervor, die wieder in diesen Denkweisen gefangen sind. Wir beklagen die Missstände im Zusammenleben und sehen deren Folgen, aber die Zusammenhänge zwischen Ursache und Symptom sind uns nicht klar.

Strafendes Handeln zu vermeiden, mit seinen Kindern immer wieder in Verbindung zu treten und zu versuchen, die Bedürfnisse hinter einem Verhalten zu sehen und zu begreifen, erfordert Übung und letztlich eine gewaltfreie Kommunikation. Diese sorgfältige Sprache zeigt Eltern und Pädagogen anhand vieler konkreter Beispiele, wie sie aus der Gewalt und Strafspirale aussteigen und in Kontakt mit sich und den Kindern kommen können.

Der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, stellte zwei Erziehungssysteme einander gegenüber: die manipulative, autoritative Erziehung und die verbindende Beziehung zwischen Menschen. Um dies zu veranschaulichen, verlieh er zwei Fabelwesen Wesenszüge, die unsere alltägliche Kommunikation charakterisieren.

Der Wolf verkörpert die Haltung und die Sprachgewohnheiten des Ärgers, die Giraffe die des Mitgefühls. Jeder Mensch trägt beide Wesenszüge in sich. Die Frage ist, wie er in der Kindheit gelernt hat, damit umzugehen.

Der Wolf

Der Wolf hat gelernt, in Kategorien von Richtig und falsch, Gut und Böse, Feinden, Opfern und Tätern zu denken. Wölfe verurteilen Fehler und suchen nach dem Schuldigen, kündigen Konsequenzen an und verteilen Strafen. Sie sind fest davon überzeugt, dass Druck, Schmerz, Angst, Schuld und Scham Menschen motivieren, Gewalt zu unterlassen und sozial zu handeln. Mit seinen Wolfsohren interpretiert er jede Kommunikation als wölfischen Angriff. Er hört aus den Worten der anderen Kritik, Urteile, Forderungen, Vorwürfe und Ablehnung. Deshalb reagiert er aggressiv.

Was ein Wolf denkt

«Ich bin ein Versager, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin wütend auf mich.» Oder: «Du bist gemein, du hast meinen Geburtstag vergessen, weil ich dir nicht wichtig bin, ich bin wütend auf dich.» Entspricht etwas nicht seinen Vorstellungen und Werten, denkt er: «Du musst dich ändern, damit es mir wieder gut geht.» Der Wolf denkt in einer Handlungssprache und stellt Forderungen. Er glaubt, dass Kritik und Forderungen der geeignete Weg sind, Menschen zu motivieren, ihr Verhalten zu ändern. Ein Wolf sieht nicht, dass er damit den andern und sich selbst entweder zur Rebellion oder zur Unterwerfung zwingt.

Wölfe sind nicht böse, aber sie fühlen sich immer angegriffen und haben deshalb einen Hör- und Sprachfehler und sehen ihre innere Schönheit nicht. Wenn sie lernen, auf ihre innere Lebendigkeit zu hören, auf ihre Gefühle und Bedürfnisse hinter den Urteilen, lernen sie, wie sie andere Menschen gewinnen können, ihnen zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Die Giraffe

Die Giraffe weiss, welche erfüllten oder nicht erfüllten Gefühle und Bedürfnisse hinter den Worten und Taten das Herz der Menschen bewegen. Sie weiss, dass das goldene Band, das Menschen miteinander verbindet, das Streben nach Erfüllung von Bedürfnissen ist. Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Band nicht zerreisst. Mit ihren Giraffenohren übersetzt sie jede Kommunikation auf Giraffisch. Sie versteht, was hinter dem Angriff des Wolfes in seinem Herzen lebendig ist, und übersetzt seine Sprache in seine Gefühle und Bedürfnisse.

Was eine Giraffe denkt

«Sieh die Schönheit in mir, und ich sehe die Schönheit in dir.» Giraffen sind bei sich und spüren, wie es ihnen geht. Sie stellen keine Forderungen und machen keine Vorwürfe. Sie übernehmen selber die Verantwortung, dem anderen zu sagen, was sie bewegt und was sie brauchen, um glücklich zu sein. Harmonie entsteht auf Giraffisch, wenn ich den Mut habe, ehrlich alles zu sagen, was ich beobachte, fühle und brauche, und wenn ich um das bitte, was ich brauche.

Die Giraffe weiss, dass Verbindung die stärkste Kraft ist, die die Menschen zusammenhält. Sie setzt sich dafür ein, die Verbindung wiederzufinden, wenn sie zu zerbrechen droht. Sie lenkt den Fokus auf die Ästhetik, auf das Prinzip der Natur nach Balance und Harmonie, Ruhe, Frieden und Ausgeglichenheit zwischen Geben und Nehmen, Haben und Sein. Sie lenkt bewusst ihren Fokus auf die Menschlichkeit im anderen. Das will sie in jedem Moment erkennen. Sie hört nicht auf das, was aus dem Mund einer anderen Person kommt oder was sie denkt und tut. Sie hört auf das, was im Herzen lebendig ist, auf die Gefühle und Bedürfnisse, die den anderen gerade in diesem Moment bewegen. Das hilft ihr, klar zu denken. Wölfe und Giraffen haben die gleichen Ziele, gehen aber andere Wege. Es stellt sich letztlich die Frage, wer von beiden das bekommt, was er oder sie sich wünscht, wer Türen öffnet und wer Mauern baut.