Ein Leben mit dem Dravet-Syndrom

Die achtjährige Milla leidet unter dem Dravet-Syndrom, einer seltenen und schweren Form von Epilepsie. Die Diagnose hat das Leben der Familie auf dramatische Weise verändert, für immer. Insbesondere für die Mutter ist die Doppelbelastung von Beruf und Betreuung der Tochter ein ständiger Kraftakt.

Leise verlässt Andrea Dietrich Waeber das Kinderzimmer. Die Nacht hat sie bei ihrer Tochter Milla verbracht. Neben ihr schläft das Mädchen ruhiger. Die 42-Jährige deckt den Frühstückstisch, bald wird der Rest der Familie aufstehen. Das Pulsoximeter, das kleine Gerät, mit dem der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen wird, hat Andrea letzte Nacht nicht an Millas grossem Zeh angebracht. Nächtliche Anfälle drohen hauptsächlich, wenn die Achtjährige eine Grippe oder den Schnupfen hat. Dann möchte die zweifache Mutter auf Nummer sicher gehen.

Das Dravet-Syndrom ist eine genetisch bedingte, schwere Form von Epilesie.

Durch die Krankheit ihrer Tochter ist Andreas Leben geprägt von viel Unerwartetem. Milla hat das Dravet-Syndrom, eine genetisch bedingte, schwere Form von Epilesie. Mehrmals im Monat durchlebt das Mädchen epileptische Anfälle, ausgelöst durch Fieber, Übermüdung oder Lärm.

Andrea mischt ein Pulver und den Inhalt von drei verschiedenen Kapseln in Millas Apfelmus. Dreimal täglich nimmt die Schülerin diese kombinierten Medikamente zu sich. Die vielen Pillen machen das Kind müde. Doch durch die Medikamente verringert sich die Zahl der Anfälle. «Momentan hat Milla eine gute Phase, vielleicht die beste ihres Lebens», sagt Andrea. Der jetzige Durchschnitt liege bei ungefähr zwei bis vier Krampfanfällen pro Monat.

Wie verlaufen diese Krampfanfälle?

Ein Anfall beginnt mit einem langsamen «Wegdriften». Milla hält plötzlich inne, starrt ins Leere, ihre Augen verdrehen sich, die Lider zittern, der Mund zuckt, der Körper verkrampft sich. Um Milla vor Verletzungen zu schützen, legt Andrea sie hin. Dann bereitet sie das Notfallmedikament vor und startet die Stoppuhr.

In etwa zwei Drittel der Fälle ist nach ein paar Minuten alles überstanden. Ist es das nicht, sprayt Andrea nach zwei Minuten einige Stösse zur Inhalation auf die Mund- oder Nasenschleimhaut, um den Krampf zu stoppen – nach weiteren fünf Minuten nochmals. «Wenn es dann nicht aufhört, rufe ich die Ambulanz.» Andrea führt Statistik: Ein Anfall alle zwei Wochen sei eine sehr gute Bilanz. «Zeitweise hatte Milla jeden zweiten oder dritten Tag einen Anfall. Einmal sogar zehn am selben Tag.»

Die Notfallbox muss immer mit

Heute fährt Andrea Dietrich Waeber von ihrem Zuhause in Rechthalten FR nach Gränichen AG auf den Rütihof, um mit Milla das Jahrestreffen der Vereinigung Dravet- Syndrom Schweiz (VDSS) zu besuchen. Sie checkt die Wetterprognose und packt ihre Tasche. Wichtigster Gegenstand: die Notfallbox. Die kleine Schachtel mit dem lebensrettenden Inhalationsspray muss immer griffbereit sein.

Andrea macht ihre Tochter für den Ausflug zurecht: Kleider anziehen, kämmen, Zöpfchen flechten, Zähne putzen, Schuhe anziehen – keine leichte Aufgabe. Milla ist unruhig wie ein junges Fohlen, möchte lieber spielen. Ihre Mutter glänzt mit Einfallsreichtum, um sie im Zaum zu halten.

Das Mama-Tochter-Gespann trifft um 10.30 Uhr auf dem Gelände ein und setzt sich ins Publikum der Clownshow. Milla ist konzentriert und vergnügt. Ihre Mutter kann für kurze Zeit durchatmen. Die Veranstalter haben auf dem Ponyhof ein Planschbecken aufgestellt.

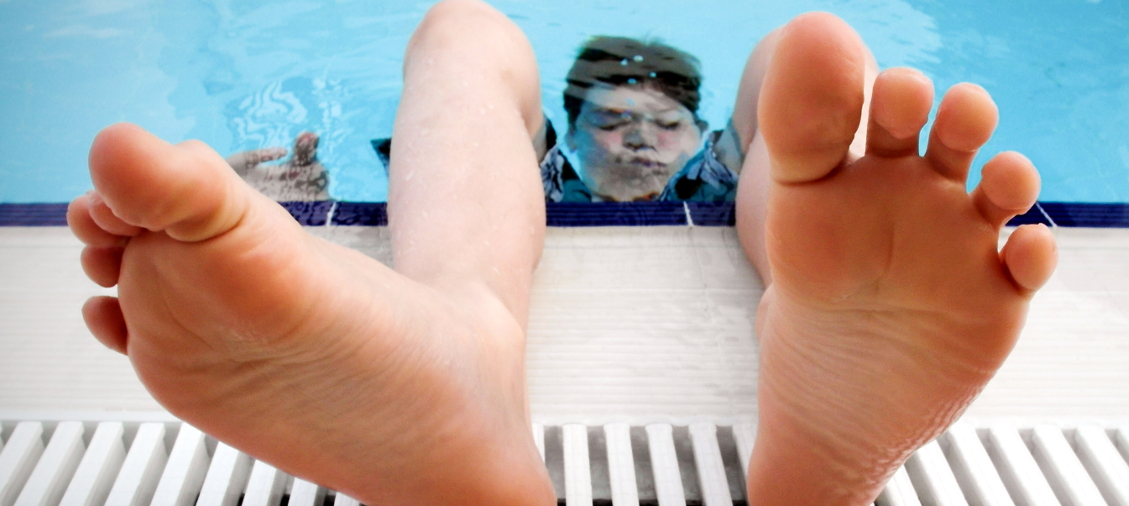

Was für andere Kinder ein grosser Spass ist, birgt für ein Mädchen wie Milla ein Risiko: Die Hitze und der Wechsel von der warmen Luft ins kalte Wasser gehören zu den Hauptauslösern für ihre Anfälle. Ein unbemerkter Krampfanfall im Wasser wäre für Milla tödlich. «Ich habe den Sommer gern. Aber so verleidet er mir», sagt Andrea. Statt in die Badi zu gehen, stellt Familie Dietrich Waeber ein Becken im Garten auf. So haben die Eltern ihre Tochter immer im Blick.

Die Häufigkeit wird auf 1:22 000 geschätzt. Das heisst, in der Schweiz sind etwa 250 Personen betroffen. Die Ursache beruht auf einer Mutation des SCN1A-Gens.

Es kommt zu Störungen bei der Informationsübermittlung zwischen den Nervenzellen. Diese verursachen epileptische Anfälle und eine verzögerte Entwicklung. Typischerweise kommt es bei einem zunächst gesunden Kind im ersten Lebensjahr zu teils schweren und langen Krampfanfällen, die oft eine sofortige notfallärztliche Intervention erfordern. Der häufigste Anfallsauslöser ist ein rascher Wechsel der Umgebungstemperatur (z. B. warmes, kaltes Bad), heisses Klima oder eineVeränderung der Körpertemperatur (z. B. Fieber).

Neben körperlicher Anstrengung und Übermüdung sowie Infekten (mit und ohne Fieber) könnenauch Aufregung, Lärm oder visuelle Reize zu Anfällen führen. Es können jedoch auch Anfälle ohne jeglichen Auslöser auftreten. Das Spektrum innerhalb des Dravet-Syndroms ist gross. Die Entwicklung des Kindes ist in der Regel bis zum Beginn der Erkrankung normal. Danach verlangsamt sich die psychomotorische Entwicklung. Die betroffenen Kinder haben eine leichte bis schwere geistige Beeinträchtigung.

Die Prognose hinsichtlich der geistigen Entwicklung und Anfallshäufigkeit ist in der Mehrzahl der Fälle ungünstig. Die Therapieresistenz dieses Krankheitsbildes stellt die Ärzte und die Eltern vor grosse Herausforderungen.

Quelle: www.dravet.ch

Millas erster Anfall passierte im Wasser. Da war sie vier Monate alt, das Badewasser auf 37 Grad wohl temperiert. Plötzlich wurde Milla bewusstlos, zuckte mit den Armen. «Ich begriff gar nicht, dass sie einen epileptischen Anfall hatte. Mein Mann hat sofort gesagt, dass wir ins Spital müssen. Wir packten Milla, eingewickelt ins Badetuch, und unsere damals dreijährige Tochter Lena und fuhren los.»

Milla kennt keine Gefahren

In den folgenden Jahren wird Andrea und ihrem Mann Markus mehr und mehr bewusst, was die Diagnose Dravet-Syndrom für ihr Leben bedeutet. Als Milla zwei Jahre alt ist, fällt ihren Eltern auf, dass sich ihre Tochter sprachlich und motorisch langsamer entwickelt als andere Kinder.

«Ihr dreijähriger Cousin hat sie schon jetzt überholt», bemerkt Andrea. Auch ihr Wesen gleicht dem einer Zweijährigen. Durch ihre verzögerte Entwicklung hat die Achtjährige den Freiheitsdrang und die Furchtlosigkeit eines Kleinkindes. «Sie kennt keine Gefahr, rennt auf die Strasse oder folgt ihrem Impuls und gräbt im Garten ein Beet um.» Andrea muss ihr ständig folgen.

Mein Kind ist krank. Akzeptiert das bitte!

Andrea, Mutter der achtjährigen Milla.

«Manche Bekannte sagen mir, die Krankheit wachse sich vielleicht noch aus», erzählt Andrea. Das macht sie wütend. «Mein Kind ist krank. Akzeptiert das bitte!» Für Andrea ist eine solche Aussage trotz guter Absicht ein Schlag ins Gesicht. «Milla stört ihre Krankheit nicht. Das Problem haben die anderen.»

Und doch: Millas Fall ist kein schwerer. Sie kann selbständig laufen, essen, einfache Sätze sprechen und zur Toilette gehen. Seit ihrem fünften Lebensjahr besucht sie die Basisstufe der heilpädagogischen Schule in Freiburg. Sie wird zu Hause von einem Spezialbus abgeholt, dessen Fahrer weiss, was im Falle eines Anfalls zu tun ist.

In Millas Klasse werden neun Kinder von drei Heilpädagoginnen betreut und geschult. Milla kennt die meisten Buchstaben und kann am Computer ihren Namen schreiben. Sie besucht während der Schulzeit die Logopädie, die Ergotherapie und die Psychomotorik sowie am Donnerstag nach der Schule die Hippotherapie.

Jeden zweiten Mittwoch hat Milla frei und die Grosseltern kümmern sich um sie. «Routine braucht sie stärker als andere Kinder», betont Andrea. «Milla kann hundertmal dieselbe Geschichte lesen oder hören.» Lange war ihr Favorit der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.

Ein weiterer Artikel zum Thema:

Milla hat unterdessen den Spielplatz entdeckt und läuft los. Andrea bleibt, wie mit einem unsichtbaren Band verbunden, höchstens zwei bis drei Meter hinter ihr. «Wenn Millas Körper sich beim Herumtollen nur ein wenig erwärmt, kann dies einen Anfall auslösen.»

Für Andrea ist es eine ständige Gratwanderung, wie viel kindlichen Bewegungsdrang sie zulassen soll und wann sie einschreitet. «Ich muss mein Kind ständig ausbremsen», sagt die zweifache Mutter. «Das ist so schwierig!» Spielnachmittage mit Freundinnen sind nur mit Begleitung möglich. Milla braucht eine Eins-zu-eins-Betreuung. Das soziale Leben findet in der Schule statt. Kindergeburtstage werden dort gefeiert und beim Spielen auf dem Pausenplatz trifft Milla ihre Freundin Carole.

Die Diagnose war ein Weltuntergang

Andreas ältere Tochter Lena hat heute Klaviervorspiel und wird von ihrem Vater begleitet. Oft findet wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Mädchen ein getrenntes Programm statt. Die Elfjährige weiss, dass die Lebensumstände ihrer kleinen Schwester die ganze Familie betreffen. Sie kennt es nicht anders. Trotzdem soll sie nicht zu kurz kommen, das ist ihren Eltern wichtig.

Jeden Herbst fahren Mutter und Tochter ein paar Tage alleine ans Meer. Ihre Familienferien verbringen Dietrich Waebers in der näheren Umgebung, obwohl Andrea und ihr Mann Markus früher weit gereist sind. «Ferien? Das hat mit Ferien nichts zu tun.» Es fehlt die vertraute Umgebung und die wichtige Struktur im Alltag. Die Angst, in einem fremden Land eine Nacht im Krankenhaus zu verbringen, wo die medizinischen Anforderungen nicht gegeben sind, schliesst viele Reisedestinationen aus. «Mein Lebensentwurf hätte viel mehr Reisen beinhaltet. Wir hatten uns gewünscht, den Kindern die Welt zu zeigen.»

Wir brauchen viel Selbstvertrauen, um uns nicht im Strudel der Krankheit zu verlieren.

Andrea, Mutter von Milla.

Die Diagnose war für Andrea anfangs ein Weltuntergang. «Ich hatte Existenzängste und fragte mich, wie ich das schaffen soll», erinnert sich die Lehrerin. Sie hatte Angst, zu Hause zu «versauern» und sich nur noch um ihr Kind kümmern zu müssen. Sie kämpft für die Akzeptanz dieser Entscheidung. «Wir brauchen viel Selbstvertrauen, um uns nicht im Strudel der Krankheit zu verlieren.»

Wenn heute schon Mütter von gesunden Kindern kritisiert werden, weil sie berufstätig sind, so sieht sich Andrea erst recht mit dem Vorwurf des Egoismus konfrontiert. Doch mit ihrem 50-Prozent-Pensum als Primarlehrerin schafft sie sich den Raum, auch einmal unabhängig von ihrer Familie sie selbst sein zu können. «Ich arbeite gerne. Ich finde es gefährlich, wenn sich alles nur noch um die Krankheit der Tochter dreht», sagt Andrea. «Sie nimmt schnell zu viel Raum ein.»

Millas Vater Markus ist Sportlehrer und arbeitet Vollzeit. Er und Andrea joggen gerne, gehen Velo fahren oder klettern. Sie tun dies jedoch meist getrennt voneinander, der andere passt jeweils auf Milla auf. Es brauche aber auch Zeit zu zweit, sagt Andrea. Wie bei jedem anderen Elternpaar auch.

Dank einer Nanny können sie sich diese Zeit hin und wieder nehmen. «Wir konnten sie über das Angebot des Assistenzbeitrages der IV anstellen.» Der Dienst bringt einige Stunden Entlastung im Monat. Die Nanny unternimmt etwas mit Milla oder kocht für sie. Als Andrea und Markus an Ostern in die Cinque Terre fuhren, blieb die Nanny zwei Tage und zwei Nächte bei Milla. Andrea sagt, für sie sei es kein Problem, ihr Kind auch einmal abzugeben. Die Unterstützung sei für ihre eigene Balance sehr wichtig. So schöpfe sie Kraft, um für ihre Kinder ganz präsent zu sein.

Fähigkeiten können verloren gehen

Wie es mit Millas Entwicklung weitergeht, ist ungewiss. Bei der neurologischen Kontrolle wird immer als Erstes gefragt, ob das Kind noch Fortschritte mache. Erlernte Fähigkeiten können auch verloren gehen. Die meisten Patienten sind aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen auf lebenslange Pflege angewiesen.

«Ich weiss nicht, wie lange ich das körperlich noch schaffe. Das ist wohl der Grund, kleine Kinder nicht erst mit sechzig zu bekommen», sagt Andrea. Sie geht davon aus, dass bei Milla mit der Zeit der Wunsch nach weniger elterlicher Präsenz aufkommen wird. Dass sie eines Tages alleine schlafen möchte. Dass sie – in ferner Zukunft – lieber in einer betreuten Wohnsituation leben möchte als bei den Eltern. Doch die 42-Jährige nimmt jeden Tag, wie er ist. «Es kommt meistens sowieso anders, als man denkt.»

Das Jahrestreffen der Dravet- Syndrom-Vereinigung dauert diesmal länger als geplant. Milla sitzt neben Andrea und beschäftigt sich auf dem Tablet mit ihren Lern-Apps. Fast hätten Mutter und Tochter das Ponyreiten verpasst. Die Pferdeführerin ruft zur letzten Runde auf und Andrea begleitet Milla zum Gehege. Sichtlich stolz reitet das Mädchen auf dem Pony. Milla kennt die Bewegungen des Pferdes von der Hippotherapie und sitzt sicher im Sattel.

Förderung ist für Dravet-Kinder sehr wichtig. Andrea weiss: «Der IQ ist variabel, ich kann das Kind stimulieren oder verkümmern lassen.» Auf die Frage, wie sie persönlich mit der Situation umgeht und ob sie sich manchmal nicht ein einfacheres Leben wünscht, antwortet Andrea mit Pragmatismus: «Es ist, wie es ist. Da kannst du nichts machen.» Die Diagnose bedeutete eine Totalumstellung ihres bisherigen Lebens. Und trotzdem: «Irgendwann lebten wir damit und gewöhnten uns daran.»

Natürlich möchte sie in manchen Momenten die Krankheit «zum Teufel schicken». Aber sie wirkt aufrichtig, wenn sie mit ruhiger Stimme sagt: «Jeder hat doch seinen Rucksack zu tragen im Leben.» Millas Erkrankung ist Andreas erster Schicksalsschlag. Ihre eigene Kindheit war wohlbehütet, ihre Eltern sind noch am Leben und gesund, und meistens erreicht sie, was sie sich wünscht. «Dafür erwarte ich jetzt nicht, dass ich Krebs bekomme oder mir der Mann wegstirbt», sagt sie und lacht.

Die Krankheit hat Andrea gelehrt, sich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. «Demut» nennt sie die neue Eigenschaft. «Ich schätze mehr, was ist», hält sie fest und beschreibt es an einem Beispiel: «Wenn ich mit Milla in ein Theater gehe und alles rundläuft, wenn nichts passiert und sie Spass hat, dann macht mich das glücklich.»Am späten Nachmittag verlassen die Kinder mit ihren Eltern nach und nach das Gelände und Andrea führt ihre Tochter bei der Hand zum Auto. Milla schaut aus dem Fenster in den Himmel hoch. Sie sieht zufrieden aus. «Heute war ein guter Tag», sagt Andrea und lächelt.