Die Treue zur Kindheit und der Teufelskreis der Wutbürger

Unser Kolumnist Mikael Krogerus meint, Adornos «Erziehung nach Auschwitz» seit heute noch aktuell.

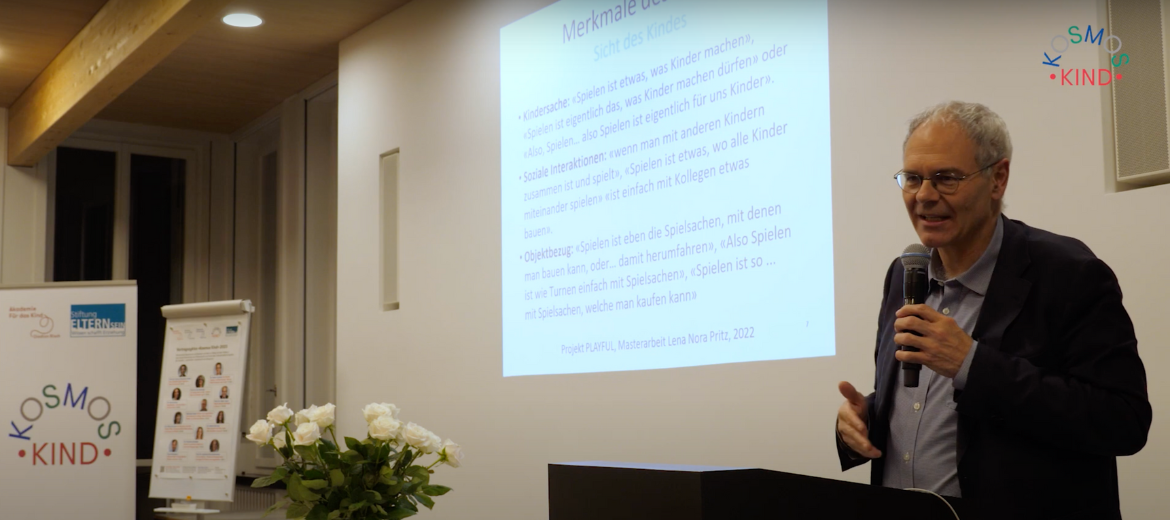

Es war das Jahr 1966, als der deutsche Soziologe Theodor W. Adorno im Rundfunk das Wort an alle Pädagoginnen und Pädagogen im Land richtete:

«Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. […] Dass die Forderung Fragen aufwirft, […] zeigt, dass das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist, […] dass die Möglichkeit der Wiederholung fortbesteht.»

So begann der berühmte «Erziehung nach Auschwitz»-Vortrag, in dem Adorno einer ganzen Lehrerinnen- und Lehrergeneration ins Gewissen redete, dass es oberstes Ziel aller Pädagogik sein müsse, so etwas wie den Holocaust nie wieder geschehen zu lassen.

Erst, wer sein eigenes Handeln reflektieren kann, entwickelt die Kraft zu einem selbstbestimmten Leben.

Adorno

Und dass er überhaupt begründen müsse, warum das wichtig sein soll, sei Ausdruck genau jenes Denkens, das es zu verhindern gelte. Es ist ein kurzer Text.

Ich begann zu lesen. Es ist bekanntlich leichter, eine Drehtür zuzuschlagen, als Adorno zu lesen. Aber dieser Text lohnt sich. Im Kern sind es zwei Aspekte, die wichtig sind für die «Erziehung nach Auschwitz»: Autonomie und Empathie.

Ich kannte ihn nicht. Meine Frau hatte mich auf ihn aufmerksam gemacht. Angesichts der vielerorts zu beobachtenden Rückbesinnung auf Nationalismus, angesichts der Zunahme reaktionärer Denkweisen, angesichts von Brexit und Orban und Trump sollte man vielleicht, wenn es um Erziehung geht, nicht nur Remo Largo studieren, meinte sie, sondern auch mal Adorno.

Wie verhindern wir, dass die Kälte uns erfasst?

Unter Autonomie versteht Adorno die Fähigkeit zu Reflexion und Selbstbestimmung. Erst, wer sein eigenes Handeln reflektieren kann, entwickelt die Kraft zu einem selbstbestimmten «Nicht-Mitmachen». Mit Empathie wiederum meint er das Mitfühlen- und Mitleiden-Können mit anderen Menschen. Die Mörder in Auschwitz waren, wie Adorno ausführt, unfähig gewesen, «nein» zu sagen, und geprägt von einer grundlegenden Empathielosigkeit, einer emotionalen Kälte.

Diese Kälte sei das Resultat einer frühkindlichen Erfahrung und einer gesellschaftlichen Ordnung, «welche die Kälte produziert und reproduziert». Wenn man also fragt, wie wir Auschwitz verhindern können, fragen wir eigentlich: Wie verhindern wir, dass diese Kälte unsere Kinder – und letztlich auch uns selbst – erfasst?

Man kann, so erklärt Adorno, die Kälte nicht weg erziehen. Aber man kann versuchen, ein wenig davor zu schützen, und zwar indem man der Kindheit «die Treue halte». Es ist eine sonderbare Ausdrucksweise.

Resignation und ein Mangel an Utopiefähigkeit eine Gleichgültigkeit, Härte und eben Kälte gegenüber uns selbst und anderen aus.

Adorno

Adorno erläutert sie in einer anderen Rede an Pädagogikstudierende so: «Mit der Treue zur Kindheit meine ich, dass Sie [gemeint waren die Studierenden] nicht den Traum des ganzen Glücks für sich und für alle verkümmern lassen dürfen […]. Der Begriff des Menschen selber haftet an dem Gedanken dessen, was mehr ist als die Menschen und ihre Existenz heute sind, und was schliesslich doch verwirklicht werden muss, an der Utopie.

Damit möchte ich Sie nicht zum Schwärmen ermutigen […], aber jenes unwägbare feine Gefühl, dass das, was ist, nicht die ganze Wahrheit ist, dass es ganz anders sein könnte und anders sein soll, muss sich zu jeder Erkenntnis dessen, was ist, gesellen; sonst ist es keine Erkenntnis, sondern die stumpfsinnige Wiederholung des blossen Daseins.»

Wir dürfen unseren Kindern nicht rauben, was sie uns voraushaben

Lassen Sie sich von dem komplizierten Satzbau und der etwas eigenwilligen Grammatik nicht entmutigen; es lohnt sich vielmehr, den Absatz noch einmal langsam und laut vorzulesen und ihn anschliessend auf den Unterarm zu tätowieren.

Denn das, was Adorno da schreibt, ist, glaube ich, eine Art Schlüssel zum Leben: Wir dürfen unseren Kindern nicht das rauben, was sie uns voraushaben, nämlich den «Traum des ganzen Glücks für sich und für alle».

Der Glaube, dass die Welt nur schlecht sei, führt zu Besserwisserei, zu Dauerempörtheit.

Adorno

Manchmal sagen wir: «Das Leben ist kein Wunschkonzert.» Wir sagen das, wenn wir Kindern erklären wollen, dass nicht alles möglich ist, dass nicht alles immer so kommt, wie man es sich wünscht. Wir können das mit grosser Überzeugung sagen, weil wir selbst die bittere Erfahrung gemacht haben, dass das Leben ungerecht sein kann und hart.

Mit der Metapher von der «Treue zur Kindheit» erinnert Adorno nun daran, dass eigentlich eine grosse Kraft in dem kindlichen, ur-utopische Glauben liegt, dass das, was wir uns wünschen, doch im Bereich des Möglichen liegen muss. Wünschen wir Erwachsenen uns nicht auch – allen negativen Erfahrungen zum Trotz – eigentlich eine glücklichere Welt, und zwar nicht nur für uns, sondern für alle?

Von der Dauerempörtheit zum Ruf nach Autorität

Es ist also ein Plädoyer gegen das Sich-Abfinden mit dem, wie die Welt ist. Denn Adorno zufolge lösen Resignation und ein Mangel an Utopiefähigkeit eine Gleichgültigkeit, Härte und eben Kälte gegenüber uns selbst und anderen aus.

Es ist der Teufelskreis der Wutbürger: Der Glaube, dass die Welt nur schlecht sei, führt zu Besserwisserei, zu Dauerempörtheit und am Ende schliesslich zum Ruf nach Autorität, zu der Sehnsucht gar, ein Führer möge «es» richten. Mit radikalen, gewaltvollen und zerstörerischen Folgen.

Oder anders gesagt: Wer die Welt nur als schlechten Ort sieht, wird anfällig für die Kälte. Wenn eh alles schlecht ist, ist auch alles egal, dann kann man sich auch zu den Teufeln schlagen.

«Wer die kindliche Naivität in sich selbst aufgibt, der ist anfällig für die Kälte.»

Mikael Krogerus.

Dem stellt Adorno die «Treue zur Kindheit» entgegen. Dass Pessimismus und schlechte Laune, so dachte ich beim Lesen, nichts ist, bei dem man mitmachen muss.

Die schönste Stelle aus dem Text ist die Aufforderung, «jenes unwägbare feine Gefühl, dass das, was ist, nicht die ganze Wahrheit ist, dass es ganz anders sein könnte und sein soll» nicht zu vergessen.

Das bedeutet, um Adornos Gedanken weiterzuspinnen, nicht zu vergessen, dass die Utopie ein Stück weit schon wirklich ist und nicht in einer fernen Zukunft liegt. Dass wir schon jetzt fähig sind, sie – zumindest in Ansätzen – zu leben und umzusetzen.

Dieses feine Gefühl, das kennen wir alle. Es ist das Gefühl, das uns durchströmt, wenn wir einem kleinen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, das Leben retten wollen. Wenn wir es schaffen, uns nicht selbst in den Vordergrund zu drängen, sondern andere glänzen lassen.

Oder wenn uns ein Freund besucht, weil wir ihm wichtig sind, auch wenn er eigentlich keine Zeit hat. Immer wenn so etwas passiert, dann ist da jenes «feine Gefühl», dass die Welt vielleicht doch ein bisschen besser ist, als wir eigentlich dachten.

Dass sie nicht nur ein Ort des Unheils und des «stumpfsinnigen Daseins» (Adorno) ist, sondern es hier und jetzt bereits Dinge gibt, für die es sich einzustehen lohnt. Wer das für naiv hält, mehr noch: Wer diese kindliche Naivität in sich selbst aufgibt, der ist anfällig für die Kälte.

Davon handelt Theodor W. Adornos Vortrag «Erziehung nach Auschwitz».