Herr Largo, woran fehlt es in unserem Bildungssystem?

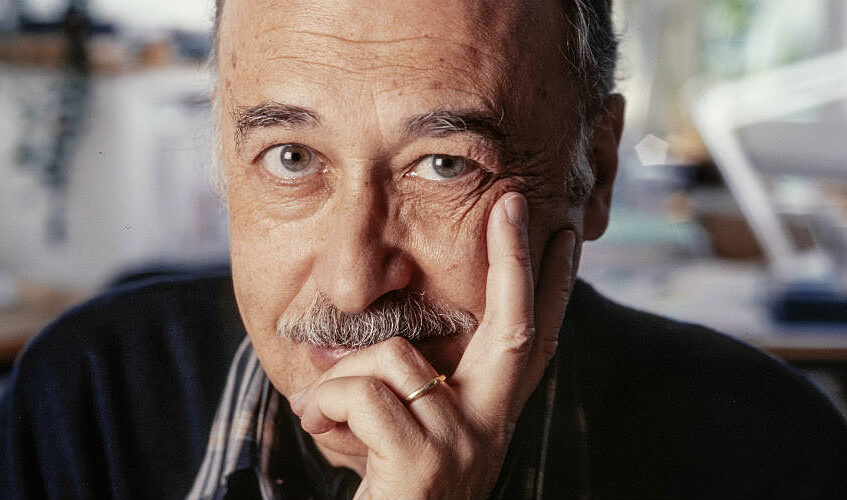

30 Jahre lang hat er die Abteilung für Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich geleitet, seine Elternratgeber «Babyjahre» und «Kinderjahre» stehen in fast jedem elterlichen Bücherregal. Der bekannteste Kinderarzt der Schweiz über die heutige Massengesellschaft, überforderte Kinder und neue Formen des Zusammenlebens.

Ein trüber Dienstagmorgen, Schneeflocken wirbeln durch die Luft, Autos mühen sich eine steile Strasse in Uetliburg, Kanton St. Gallen, hinauf. Dort oben wohnt Remo Largo, schönes Einfamilienhaus, traumhafter Blick bis zum Zürisee. «Habens Sie’s gut gefunden?», fragt der Kinderarzt, nimmt Mantel und Schal ab. «Ich mache Ihnen einen Tee», sagt er und bittet in den Salon, wo man sich die nächsten Stunden unterhalten wird.

Remo Largo, Ihr Buch «Das passende Leben» ist seit einem Jahr auf dem Markt. Das Medienecho war gross, zum Teil nicht gerade positiv. Hat Sie das überrascht?

Im Nachhinein nicht. Ich kann verstehen, dass meine Thesen vielen Lesern nicht behagen. Sie erwarten leicht umsetzbare Ratschläge. Im Buch geht es darum, sich selbst und sein Leben zu hinterfragen.

Was ist für Sie ein «passendes Leben»?

Ein passendes Leben zu führen, ist ein Grundprinzip der Evolution. Das will jedes Lebewesen, sei es ein Bakterium, eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch. Wir sind ständig bemüht, uns anzupassen oder eine Umwelt zu finden, die unseren Bedürfnissen entspricht. Ausserdem geht es darum, seine ganz eigenen Kompetenzen anwenden zu können – ohne dauerhaft überfordert oder unterfordert zu sein. Dies nenne ich das «Fit-Prinzip» – das wesentlich den Sinn des Lebens ausmacht.

Am 11. November 2020 ist Remo Largo im Alter von 76 Jahren gestorben. Lesen Sie hier den Nachruf von Chefredaktor Nik Niethammer.

Sich selbst treu bleiben zu können und als derjenige wahrgenommen zu werden, der man wirklich ist, das wünscht sich jeder Mensch. Warum gelingt dies nur noch wenigen?

Wir verändern unsere Umgebung seit etwa 150 Jahren massiv. Das hat vor allem mit dem technischen Fortschritt sowie der Vermassung der Gesellschaft, der Globalisierung zu tun. Doch wir Menschen sind nicht beliebig anpassungsfähig. Unsere Vorfahren haben während mindestens 200’000 Jahren in Lebensgemeinschaften mit vertrauten Menschen gelebt. Nur selten kam jemand vorbei, den man nicht kannte. Diese Art des Zusammenlebens hat uns geprägt. Jetzt leben wir in einer anonymisierten Massengesellschaft, für die wir nicht gemacht sind.

Und in der Massengesellschaft können wir unsere Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend befriedigen?

Davon bin ich überzeugt. Insbesondere die sozialen und emotionalen. Geborgenheit, soziale Anerkennung und eine gesicherte Stellung in der Gemeinschaft sind Grundbedürfnisse, die wir immer weniger befriedigen können. Darunter leiden vor allem Kinder und ältere Menschen.

Das müssen Sie genauer erklären.

«Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen», besagt ein afrikanisches Sprichwort. Da reicht eine Kleinfamilie nicht aus. So bekommen die Kinder nicht mehr die Geborgenheit, die sie eigentlich brauchen. Zusätzlich sind viele Eltern gestresst. Sie haben Angst, in unserer Leistungsgesellschaft den Anschluss zu verlieren. Diese Angst geben sie als Druck an ihre Kinder weiter.

Unsere Kinder wachsen heute mehrheitlich in Kleinfamilien auf …

… und haben zu wenig weitere Bezugspersonen. Die Grosseltern wohnen oftmals zu weit weg, um sich an der Kinderbetreuung aktiv beteiligen zu können, zu seinem direkten Umfeld, etwa der Nachbarschaft, pflegt man keinen intensiven Kontakt. Wir haben uns an ein Leben mit grossen individuellen Freiheiten und wenig zwischenmenschlichem Umgang und Verantwortung gewöhnt und sind nur ungern bereit, darauf zu verzichten.

Ganz nach dem Motto: «Wir als Familie müssen es alleine schaffen.»

Aber das ist quasi unmöglich. Die Familie war zu keiner Zeit ein soziales Eiland, auf dem die Eltern ihre Kinder alleine grossgezogen haben. Sie war immer in eine Lebensgemeinschaft eingebunden, in der es mehrere tragende Bezugspersonen gab: die erweiterte Familie, Nachbarschaft, Menschen, mit denen Kinder das Leben geteilt haben – und natürlich viele andere Kinder.

Als zutiefst soziale Wesen brauchen wir langjährige tragfähige Beziehungen mit vertrauten Menschen.

Man kann Aufgaben an Dienstleister delegieren: Haushaltshilfen, Kitas …

… zu mehr emotionaler Unterstützung sowie Geborgenheit gelangt man dadurch aber nicht. Oder anders gesagt: Der Krippenerzieherin erzähle ich nichts von meinen Eheproblemen, der vertrauten Nachbarin vielleicht schon. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Vereinzelung unser Wohlbefinden beeinträchtigt. Gerade Kleinfamilien sind damit völlig überfordert. Als zutiefst soziale Wesen brauchen wir langjährige tragfähige Beziehungen mit vertrauten Menschen.

Verklären Sie diese Lebensformen vergangener Zeiten nicht zu sehr?

Sie haben recht, die soziale Kontrolle und damit der Druck in einem Dorf des 18. oder 19. Jahrhunderts war hoch. Die meisten Bewohner hatten schlichtweg keine andere Wahl, als dort zu leben. Diese Zeiten will keiner zurück. Mir schweben freiwillig eingegangene Gemeinschaften vor. Eine Gruppe von Menschen gründet beispielsweise eine Wohnbaugenossenschaft, an der man sich mit einem finanziellen Beitrag beteiligt. Man unterstützt sich gegenseitig bei der Kinder- oder Altenbetreuung, pflegt Hobbys und treibt gemeinsam Sport. Es müssen Lebensräume geschaffen werden, die viel Raum für Begegnungen lassen. Dafür müssen alle Bewohner, auch die Kinder, in die Planung der Gemeinschaft und deren Aktivitäten miteinbezogen werden.

Nun gibt es solche Wohngemeinschaften hierzulande bereits. Jedenfalls in Ansätzen. Manche Menschen gehen darin auf – andere wollen so viel Nähe schlichtweg nicht, wünschen sich mehr Privatsphäre.

Es soll auch niemand gezwungen werden, so zu leben. Wer möchte, kann weiterhin in seinem Einfamilienhaus mit eingezäuntem Garten wohnen bleiben. Aber alle anderen sollen die Möglichkeit bekommen, ein für sie passendes Leben führen zu können.

Wie wollen Sie Wirtschaft und Staat diesbezüglich mehr in die Verantwortung nehmen?

Der Staat sollte die neuen Formen von Familie und Lebensgemeinschaft fördern, indem er sie mit Steuererleichterungen für die Familien und mit günstigen Hypotheken für Wohnungsgenossenschaften unterstützt. Er schafft somit Rahmenbedingungen in der Raumplanung und Gesetzgebung, die den gemeinschaftlichen Wohnungsbau erleichtert, die Eigentumsrechte müssen angepasst und mit rechtlichen Auflagen geschützt werden. Damit die Menschen in der Lebensgemeinschaft dann ein passendes Leben führen können, müssen zusätzlich die Arbeitsbedingungen verbessert und Eltern zeitlich entlastet werden. Elternurlaub, Teilzeitangebote sowie flexible Arbeitszeiten sind wichtige Stichworte.

Echte Bildung besteht darin, das Kind in all seinen Kompetenzen zu fördern, auch in den sozialen.

Das hört sich nach der idealen Gesellschaft an. Zu schön, um wahr zu sein?

Das ist keine Utopie. Die skandinavischen Länder machen es bereits vor und zwar ohne ökonomische Einbussen.

Eine weitere Forderung, die Sie seit Jahren stellen, betrifft einen grundlegenden Umbau unseres Bildungswesens. Weshalb?

Heute scheint das Bildungswesen nur eine Aufgabe zu haben: Arbeitskräfte für die Wirtschaft heranzuziehen. Unser Bildungswesen ist eine Planwirtschaft. Oben wird ein Lehrplan ausgeheckt, die Lehrer müssen ihn durchsetzen und die Kinder werden mit Prüfungen kontrolliert. Was Kinder, Eltern und Lehrer unglücklich macht. Das ist nicht das, was ich unter Bildung verstehe. Echte Bildung besteht darin, das Kind in all seinen Kompetenzen zu fördern, auch in den sozialen. Dafür müssen wir unser Menschenbild hinterfragen. Ich wünsche mir, dass aus einem Kind ein kompetenter Erwachsener mit einem guten Selbstwertgefühl und guter Selbstwirksamkeit wird, der sich der Gemeinschaft verpflichtet fühlt.

Woran fehlt es?

Das Traurige ist, dass sich die meisten jungen Erwachsenen heute nicht mehr spüren, weil ihnen von klein auf gesagt wurde, was sie zu tun haben. Die Kinder stehen unter ständigem Leistungsdruck, der sie demotiviert. Mit dem Resultat, dass wir am Ende junge Erwachsenen haben, die völlig fremdbestimmt sind und kein gutes Selbstvertrauen und keine gute Selbstwirksamkeit haben. Dabei wollen doch alle Kinder Leistungen erbringen. Wir sollten endlich darauf vertrauen, dass alle Kinder lernen wollen, aber in ihrem eigenen Tempo und auf ihre Weise.

Als Paradebeispiel für selbstbestimmtes Lernen wird immer wieder die Villa Monte zitiert. Eine alternative Privatschule im Kanton Schwyz.

Dort kennt man weder einen Stunden- noch einen Jahresplan und auch keine Prüfungen und Noten. Die Kinder bestimmen selber, wie sie lernen wollen. Brauchen sie Hilfe, stehen ihnen Lehrer zur Verfügung. Am Ende gehen diese Kinder genauso ans Gymnasium wie jene aus den öffentlichen Schulen – aber sie werden ganz andere Erwachsene, mit einem guten Selbstwertgefühl, einer guten Selbstwirksamkeit und hoher sozialer Kompetenz. Damit will ich nicht sagen, dass man die Volksschule völlig umkrempeln soll. Aber die Villa Monte ist ein gutes Beispiel dafür, dass kindgerechtes Lernen in der Schule möglich ist.

Erfolg bringt die Lernmotivation zurück.

Fehlendes Zutrauen – ist das eine Ursache dafür, dass es vielen Menschen so schwerfällt, das für sie passende Leben zu finden?

Genau, Zutrauen in sich selbst, das müssen Kinder lernen. Sie müssen die Erfahrung machen, dass sie selbstbestimmt Dinge erreichen können. Ich habe während meiner wissenschaflichen Arbeit am Kinderspital Zürich einen Jungen kennengelernt, der mathematisch hochbegabt war. Er hat später theoretische Physik studiert, mit das Schwerste überhaupt, was man studieren kann. Nach Abschluss seines Studiums hat er gesagt: So, und jetzt werde ich Schreiner. Er hat genau gespürt, was ihn glücklich macht. Diese innere Freiheit hat mich sehr beeindruckt.

Fällt es Menschen mit einem hohen kognitiven Potenzial nicht grundsätzlich leichter, ihren Beruf frei zu wählen? Ihnen stehen (fast) alle Türen offen. Sie haben als Leiter der Entwicklungspädiatrie in Zürich sicher öfter die gegenteiligen Fälle erlebt, bei denen man die Eltern auf die Entwicklungsdefizite ihrer Kinder hinweisen musste – und dass diese nicht «wegtherapiert» werden können.

Unzählige Male. Aber daraus muss keine Tragödie werden. Was Eltern nicht wollen, ist, dass ihr Kind gebrandmarkt und ausgegrenzt wird. Eine Legasthenie kann man nicht wegtherapieren. Man kann aber dem Kind helfen, das Beste aus seinen begrenzten Lesekompetenzen zu machen und sollte es dabei nicht überfordern. Mütter und Väter können ihr Kind meist haargenau einschätzen; sie wissen ganz genau, was es kann und was nicht. Daran muss man anknüpfen und das Umfeld des Kindes so gestalten, dass es Erfolg haben kann. Erfolg bringt die Lernmotivation zurück.

Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn ihr Kind hinter der «Norm» zurückbleibt, oder sogar Vorwürfe: «Mein Kind genügt den Anforderungen nicht. Hätte ich es mehr fördern müssen?»

Wissen Sie, ich kenne keine Studie, die gezeigt hat, dass man Kinder über ihr Begabungspotenzial hinaus fördern kann. Beim Wachstum akzeptieren wir die individuellen Grenzen doch auch. Jeder weiss, dass ein Kind durch übermässiges Essen nicht grösser, sondern dicker wird. Das gilt genauso für die geistigen und sprachlichen Fähigkeiten.

Aber haben Sie kein Verständnis für die Existenzsorgen eines Vaters, dessen 15-jähriger Sohn die Schule ohne Abschluss schmeissen will?

Doch, natürlich. Ob er in der Gesellschaft erfolgreich sein wird, hängt jedoch nicht von aufgepfropftem Wissen ab, sondern ob er seine Kompetenzen entfalten konnte, genau weiss, wo seine Stärken liegen, gelernt hat, mit seinen Schwächen umzugehen. Nur so kommt er zu einem guten Selbstvertrauen: Ich schaffe es in dieser Gesellschaft.

Die Wissenschaft hält gerade für ehrgeizige Eltern eine bittere Einsicht bereit: Je begabter sie sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder weniger begabt sind.

Das ist eine biologische Gesetzmässigkeit, die für alle Lebewesen gilt. Regression to the mean heisst zusammengefasst, dass Kinder im Vergleich mit ihren Eltern bei Eigenschaften wie Wachstum oder Intelligenz zur Mitte hin tendieren. Wenn beispielsweise Eltern einen IQ von 130 aufweisen, ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 80 Prozent, dass ihre Kinder einen IQ haben werden, der unter dem ihrigen liegt. Allerdings beträgt bei Eltern mit einem IQ unter 70 die Wahrscheinlichkeit, dass der IQ ihrer Kinder höher sein wird, ebenfalls 80 Prozent.

Was können Eltern dafür tun, dass ihre Kinder ein passendes Leben führen?

Sie sollten genau hinschauen: Welche Bedürfnisse hat mein Kind? Wie sieht es mit seinen Kompetenzen aus? Sie sollen ihr Kind so annehmen, wie es ist. Es soll eine Schulkarriere machen dürfen, die ihm entspricht. Das schützt ihr Kind vor einer ständigen Überforderung und den späteren Erwachsenen vor unausweichlichem Scheitern.

In ständiger Übereinstimmung mit seiner Umwelt zu leben, ist gar nicht möglich.

Lieber eine zufriedene Gärtnerin als eine unglückliche Ärztin?

Sie spielen auf meine älteste Tochter an. Eva wusste bereits mit 12 Jahren, dass sie Gärtnerin werden will. Mit 16 hat sie die Schule beendet und ist eine begeisterte Gärtnerin geworden. Wir haben von allen Seiten gehört: «Wieso geht sie nicht ans Gymnasium, mit zwei Akademikern als Eltern?»

Hat Sie das beunruhigt?

Überhaupt nicht. Vielleicht auch, weil ich selber nicht aus einer Akademikerfamilie stamme. Als damals mein bester Freund aufs Gymnasium gekommen ist, hatte mein Vater sogar Angst, dass ich nachziehe. Ich sollte nicht studieren, sondern seine mechanische Werkstatt übernehmen. Also bin ich auf die Sekundarschule gegangen. Erst als mein jüngerer Bruder sich dafür entschieden hat, Werkzeugmechaniker zu werden, war ich frei.

Was würden Sie sagen: Haben Sie ein Leben geführt, das Ihren Begabungen entspricht, das gut zu ihnen passt?

Mal mehr, mal weniger. In ständiger Übereinstimmung mit seiner Umwelt zu leben, ist gar nicht möglich. Ich verstehe das Fit-Prinzip auch nicht als Ziel, sondern als Weg. Die Lebenssituationen, in die man gerät, sind immer wieder anders, man muss sich immer wieder neu anpassen. Was mich persönlich am stärksten zur Anpassung gezwungen hat, war meine massiv beeinträchtigte Gesundheit.

Anfang der 70er-Jahre erkrankten Sie schwer, verloren das Gehör auf dem rechten Ohr, litten ständig unter Schwindel und sonstigen gesundheitlichen Problemen.

Damit war mein Berufswunsch, Kinderchirurg zu werden, passé. Durch Zufall kam ich 1974 auf die Abteilung «Wachstum und Entwicklung» am Kinderspital Zürich, da wollte nie einer hin. Das war mein Glück. Ich hatte einen Chef, der an mich glaubte und mich unterstütze. Ich konnte 30 Jahre lang über die kindliche Entwicklung forschen und eine Poliklinik für Kinder mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten aufbauen. Ausserdem war diese Position viel besser mit meiner Rolle als Vater vereinbar, als es die Tätigkeit eines Chirurgen gewesen wäre.

Also haben Sie auch privat das passende Leben geführt?

Ich konnte oft von zu Hause aus arbeiten und war somit für meine drei Töchter präsent. Was den meisten Vätern verwehrt blieb. Leider haben sich die Lebensbedingungen für die Familien seitdem überhaupt nicht verbessert, im Gegenteil: Sie sind schlechter geworden.

Womit wir wieder beim Fehler im System wären.

Auch, wenn es manche Leser verschrecken wird: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere Gesellschaft radikal überdenken sollten.

wir sie leben können.» Remo Largo, Fischer Verlag 2017, Fr. 23.90.

Was heisst das in Bezug auf Familienthemen?

Es bräuchte endlich eine treibende politische Kraft, die die Gesellschaft so verändern will, dass eine Familie zu gründen Freude macht. Im Alter von 20 Jahren wünschen sich 90 Prozent der jungen Menschen einmal Kinder. In den folgenden Jahren vermiest ihnen übermässiger Stress diesen Wunsch immer mehr. Das hat Folgen. Um die schweizerische Gesellschaft stabil zu halten, hätten in den letzten 40 Jahren eine Million Kinder mehr auf die Welt kommen müssen, als tatsächlich geboren wurden. Die Schweiz ist nicht familien- und kinderfreundlich.

Was schwebt Ihnen vor?

Eine Familien- oder noch besser eine Frauenpartei. Ich bin überzeugt davon, dass diese grossen Zulauf fänden. Themen gibt es genügend: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine Wirtschaft, die auf Eltern Rücksicht nimmt, kostenlose Kinderbetreuung, Infrastrukturen im Wohnungswesen, die die Familien zusammenbringen, eine kindgerechte Schule und so weiter und so fort.

Aber das Geschlecht allein sagt doch noch nichts über die politische Gesinnung aus.

Es geht weniger um die politische Gesinnung als vielmehr darum, was Frauen und Männer als lebenswert empfinden. Und da würde ich meinen, besteht ein grosser Unterschied. Ich sage ja auch nicht, dass alle Frauen und keine Männer dieser Partei beitreten sollen. Aber der Lead soll bei den Frauen liegen. Sie müssen politische Verantwortung übernehmen für diejenigen Lebensbereiche, für welche die etablierten Parteien seit Jahrzehnten nur blumige Worte übrighaben.