Die digitale Schule

Bilder: Christian Aeberhard und Salvatore Vinci / 13 Photo

Schon bald benötigen wir in 90 Prozent aller Berufe digitale Kompetenzen. Wie bereiten die Schweizer Schulen unsere Kinder auf diese Berufswelt vor? Warum ist es so schwierig, digitales Lernen einzuführen? Und lernt man am Tablet besser als mit dem Schulheft? Eine Spurensuche.

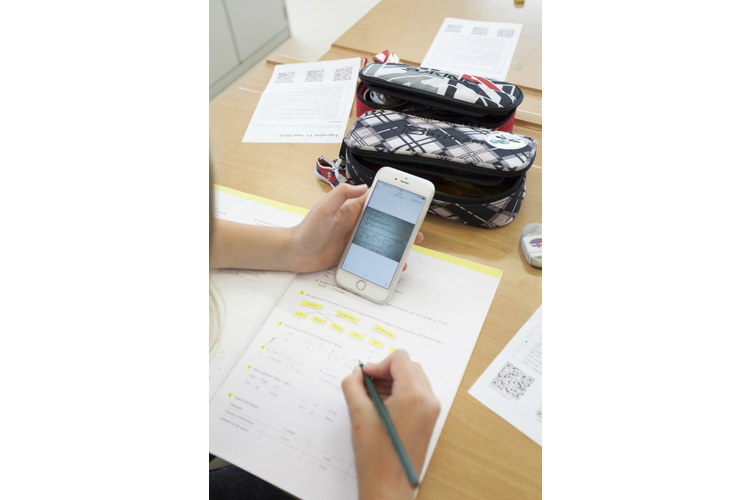

Ein anderer hört einen Text auf Französisch, den der Lehrer in der virtuellen Cloud hinterlegt hat. Gleichzeitig liest er den Text im Arbeitsheft mit und stoppt, um in einer Vokabel-App Wörter nachzuschlagen. Diese schreibt er wiederum mit Bleistift ins Heft.

Nebenan hören Schülerinnen mit Kopfhörern gemeinsam ein Diktat auf dem Tablet und schreiben von Hand mit. Ob alles richtig ist, können sie anschliessend selbst kontrollieren – die Datei dazu liegt in der Cloud.

Online-Dossier Medienkonsum

Zwischen verstaubtem PC-Raum und «Bring your own device»

Wie digital sind die Schweizer Schulen heute schon? Was können Eltern erwarten? Während in vielen Primarschulen noch analog gelernt wird, kommen Schweizer Schülerinnen und Schüler spätestens in der Sek I und Oberstufe wohl überall mit digitalen Medien in Berührung. Wie viel und was die Kinder am Computer machen, ob sie auf alte Schulgeräte im Computerraum oder das Handy zugreifen und wie schnell ihre Internetverbindung ist, ist allerdings extrem unterschiedlich. Es hängt von der Schule und vor allem von der jeweiligen Lehrperson und ihrer Technikaffinität ab.

Die pädagogischen Hochschulen (PH) bieten eine Weiterbildung für Lehrpersonen an, die «Medien und Informatik» unterrichten werden und oft gerade im Bereich Informatik Wissenslücken aufweisen. Laut Rahel Tschopp, Bereichsleiterin Medienbildung und Informatik an der PH Zürich, füllen sich die Plätze für diese Weiterbildung sehr schnell, und auch in der Grundausbildung für neue Lehrpersonen erhält der Bereich einen immer grösseren Stellenwert. Ziel sei, dass mittelfristig alle Lehrpersonen über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, Inhalte aus Medienbildung und Informatik in den Unterricht einzubringen. Momentan würden dies vor allem Lehrerinnen und Lehrer mit einer Affinität für Medien und Informatik oder einer abgeschlossenen Weiterbildung umsetzen, so Rahel Tschopp.

Digitales Lernen: Individuell und integrativ

Ein Argument für die digitale Schule: Digitale Lernprogramme passen sich individuell an den Leistungsstand des einzelnen Schülers an und senden gleichzeitig die Ergebnisse an die Lehrperson, die dann besser auf Stärken und Schwächen eingehen kann.

Jörg Dräger von der Bertelsmann-Stiftung sieht darin gar einen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit in der Schule: «Die Digitalisierung macht gute Bildung für alle möglich.» In der Basler Primarschule Bläsi betonen die Lehrpersonen den integrativen Aspekt: Beim Programmieren können auch Schülerinnen und Schüler mit schwachen Sprachkenntnissen Erfolgserlebnisse haben. Die Schweizer Schülerinnen und Schüler seien für einmal nicht im Vorteil.

Medienbildung funktioniert nur, wenn Schule und Elternhaus zusammen arbeiten.

Als in den Schulgebäuden leistungsstarke WLAN-Geräte installiert werden sollten, regte sich an einigen Orten sehr starker Widerstand, weil die Eltern eine grosse Strahlenbelastung der Kinder fürchteten. «Dafür haben wir inzwischen eine Lösung gefunden», sagt Schulleiterpräsident Bernard Gertsch: Statt einem starken Gerät werden mehrere schwächere Geräte installiert, die sich nur einschalten, wenn sie genutzt werden.

Für andere Reibungspunkte mit dem Elternhaus gibt es allerdings keine so einfache Lösung. «Wir sind uns bewusst, dass die Mediennutzung neben den Hausaufgaben der zweite grosse Bereich ist, in welchem Schule in den privaten Bereich übergreift – und wir sind hier auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen», sagt Bernard Gertsch. Für «Bring your own device»-Unterricht zum Beispiel brauchen die Kinder ein eigenes Gerät. Besitzen sie keines, dürfen sie Schultablets mit nach Hause nehmen und nutzen – selbst dann, wenn die Eltern noch warten wollten mit der Einführung eines solchen Gerätes.

Medienerziehung = Elternsache, Medienbildung = Schulaufgabe? So einfach ist das nicht mehr.

So weit die Theorie. In der Praxis aber sind die Grenzen längst fliessend: Lehrpersonen fordern auf, bestimmte Programme zu installieren, die sie für die gemeinsame Arbeit brauchen, und sie sprechen mit den Kindern darüber, welche Regeln sinnvoll sind, damit die Geräte keinen Stress auslösen. Gleichzeitig haben sie damit zu kämpfen, wenn Schülerinnen und Schüler von klein auf Mediengeräte unreguliert nutzen konnten. Diese haben oft wenig Verständnis dafür, wenn sie einmal etwas im Kopf rechnen oder etwas von Hand schreiben sollen.

Für die Lehrpersonen ändert sich mit der Digitalisierung der Schulwelt auch ihre Rolle: Sie sind nicht mehr die einzige Wissensquelle, sondern Begleiter und Coach, wenn Kinder sich Wissen selbst aneignen und Aufgaben lösen. Sie zeigen Kindern, wie man Informationen bewertet und verarbeitet, müssen aber auf der anderen Seite akzeptieren, dass viele Kinder und Jugendliche ihnen in der flinken Handhabung der digitalen Geräte voraus sind.

Machen Medien nun dumm oder kreativ?

Der bekannteste Kritiker, Hirnforscher Manfred Spitzer, schreibt in Büchern wie «Digitale Demenz» und «Cyberkrank», dass Computer die Auseinandersetzung mit der wirklichen Welt und damit das wichtigste geistige Training verhindern. «Wenn ich Informationsverarbeitung nicht im Gehirn, sondern im Computer betreibe, hat das Gehirn nichts gelernt», sagte er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Unter Wissenschaftlern jedoch sind seine Thesen umstritten. Und mehr noch die Schlüsse, die er daraus zieht, nämlich, dass Computer in Schulen nichts verloren hätten.

Kritiker wie Befürworter der Digitalisierung führen sich widersprechende Studien ins Feld und werfen der jeweils anderen Seite vor, bestechlich und tendenziös zu sein. Das verunsichert Eltern zusätzlich. Wer in der Diskussion etwas genauer hinsieht, bemerkt allerdings, dass die Seiten häufig von verschiedenen Annahmen ausgehen. Medienpädagogen und technikbegeisterte Lehrer sprechen oft davon, dass Schüler die Medien als Hilfsmittel nutzen sollen, um etwas zu produzieren: Präsentationen vorbereiten, Informationen zusammentragen, Aufgaben lösen und sofort Feedback erhalten. Kritiker hingegen sprechen vom Medienkonsum zur Unterhaltung, der dick, dumm und unglücklich macht.

Tatsächlich zeigt auch die JAMES-Studie, dass viele Jugendliche in ihrer Freizeit Medien hauptsächlich passiv konsumieren. Die internationale Vergleichsstudie zur Medienkompetenz eines unabhängigen Verbunds wissenschaftlicher Institutionen für Bildungsforschung (ICILS) zeigte 2013: Die Digitalkompetenz der «Digital Natives» geht über das Öffnen einer E-Mail nur selten hinaus. Davon, gefährliche Inhalte zu erkennen oder selbst eine Webseite zu gestalten, sind viele Jugendliche weit entfernt.

«Wir wollen den Mediengebrauch nicht forcieren, sondern Medien dort verwenden, wo sie Sinn machen.»

Bernard Gertsch, Schulleiterpräsident

Schulleiterpräsident Bernard Gertsch sieht die ganze Diskussion unaufgeregt: «Die Digitalisierung betrifft uns alle, die Schule ist als Teil der Gesellschaft verpflichtet mitzumachen. Wir wollen den Mediengebrauch der Kinder nicht forcieren, sondern Medien dort verwenden, wo sie Sinn machen», sagt er. Rahel Tschopp von der PH Zürich sagt, sie möchte die Eltern mit ins Boot holen und sie von der Wichtigkeit von digitalen Medien in der Schule überzeugen: «Die Kinder nutzen die Geräte ohnehin. In der Schule können Lehrpersonen sie dafür sensibilisieren, dies kompetenter und bewusster zu tun, und ihnen Wissen zur Funktionsweise von Medien vermitteln.»

Schulsponsoring: Wenn Firmen die Ausrüstung bezahlen

Für die Konzerne ist Schulsponsoring eine gute Sache: Ihre Namen werden schon früh in den Köpfen der Kinder verankert, und die Firmen können sich die Finanzierung gleichzeitig als gesellschaftliches Engagement auf die Fahnen schreiben.

Laut New York Times gibt es in den USA einige Schulen, die sich ihre PC- und Internetausstattung komplett von Google finanzieren lassen. Das Ergebnis: Die Schüler haben Google als Synonym für «gute Technologie» abgespeichert. In der Schweiz gibt Samsung nach SRF-Informationen zum Beispiel pro Jahr etwa eine halbe Million Franken aus, um Schüler mit Tablets auszustatten, eine Studie zu finanzieren, die untersucht, wie sich dadurch der Unterricht verändert, und die Lehrerausbildung an der PH Zürich zu unterstützen. Swisscom sponsere den Schulen Leistungen im Wert von jährlich 20 Millionen Franken, unter anderem den schnellen Internetanschluss.

Wenn die Schülerinnen und Schüler sich erst einmal an ein bestimmtes Gerät oder Programm gewöhnt haben, dürfen sich die Hersteller Hoffnungen machen, dass sie dieses auch nach ihrer Schulzeit kaufen werden. Microsoft beispielsweise stellt Lehrpersonen und Schülerinnen neben Schulungen auch kostenlose Office-Pakete zur Verfügung. Diese laufen mit Ende der Schulzeit aus. «Das ist eine Win-win-Situation», sagt Marc Weder, Geschäftsbereichsleiter Bildungskunden bei Microsoft Schweiz.

Um einer Vereinnahmung der Schulen durch Unternehmen entgegenzuwirken haben der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, die Jacobs Foundation und die Mercator-Stiftung eine Charta aufgesetzt, die viele Firmen unterzeichneten, die mit Schulen zusammenarbeiten. Darin verpflichten sie sich, unter anderem auf Product Placement und das Verteilen von Vergünstigungen für Produkte zu verzichten. So soll eine zu starke Werbewirkung durch Kooperationen ausgeschlossen werden.

Der gläserne Schüler und seine Daten

Wenn Schülerinnen und Schüler allerdings im Unterricht ins Internet gehen, ob für eine Recherche oder um bestimmte Programme in einer internetbasierten Cloud zu nutzen, hinterlassen sie auch dort eine Datenspur. Marc Weder von Microsoft versichert, dass Daten in der Microsoft-Cloud Office 365 entsprechend den Richtlinien des Verbandes Schweizer Datenschützer gespeichert werden. Nur: Lehrerinnen und Lehrer benutzen an Schweizer Schulen auch sehr oft Programme von Firmen, die keine Charta unterzeichnet haben oder nicht den Datenschutzrichtlinien der Schulen entsprechen – Google, Dropbox oder die iCloud zum Datenaustausch zum Beispiel. Diese haben ihre Datenserver in den USA. In einer Schweizer Schule dürften sie daher offiziell nicht verwendet werden.

Eine gute Lehrperson macht den Unterschied – und kennt sich mit neuen Medien aus!

Da die Digitalisierung der Schulen in vollem Gang ist, wird sich eine gute Lehrperson mindestens genauso stark mit den Chancen und Risiken der «Generation Smartphone» auseinandersetzen müssen wie die Eltern der Kinder. Denn die digitale Welt ist zu komplex und zu wichtig, als dass wir unsere Kinder damit alleine lassen sollten.

Digitale Revolution im Klassenzimmer – unser Dossier im Oktoberheft

Weitere Texte zum Thema:

- Medienpädagoge und Lehrer Philipe Wampfler erklärt, wie er Medien im Unterricht einsetzt und warum

- Ein Vater erzählt, was ihm in Sachen digitaler Schulbildung noch fehlt

- Was steht im Lehrplan 21 über das Modul Medien und Informatik? Was kommt da auf unsere Kinder zu?

- Eine Mutter erzählt, warum sie der Digitalisierung der Schule skeptisch gegenüber steht