Diskussion statt Gehorsam: Die neue Erziehung

Früher verlangten Eltern von ihren Kindern Gehorsam, heute wird in Familien fast alles ausdiskutiert. Setzen Eltern sich tatsächlich zu wenig durch und diskutieren zu viel?

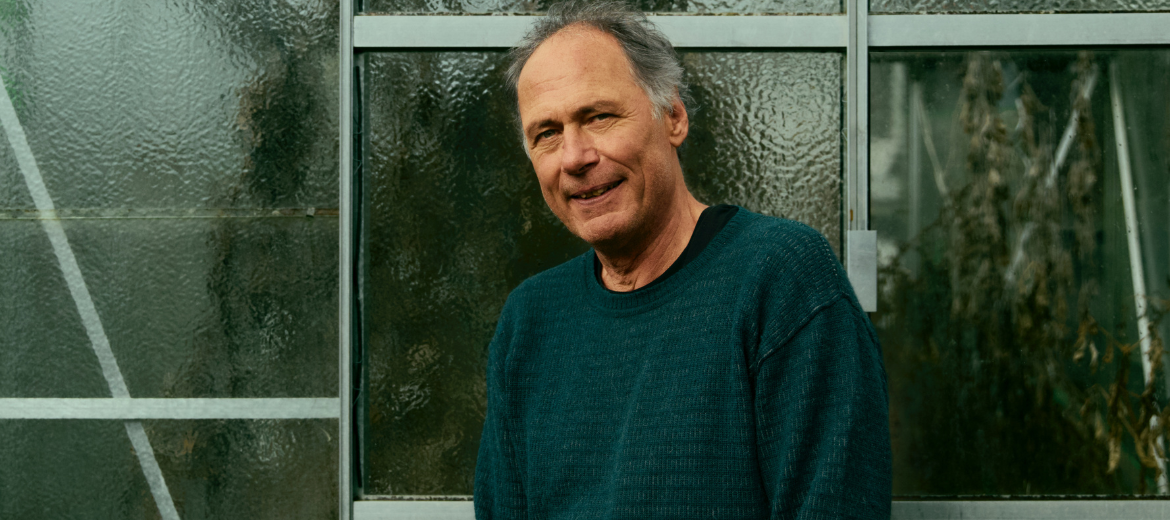

Jutta Ecarius ist Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Köln und Expertin auf dem Gebiet der Erziehungsforschung. Als solche hat sie eine grosse qualitativempirische Studie zum Wandel der Familienerziehung über drei Generationen verfasst. Die Frage, ob die heutige Elterngeneration ihre Kinder vor lauter Diskussionseifer zu wenig im Griff habe, stellt sich für Jutta Ecarius nicht.

Sie mag schon den Ausdruck «im Griff haben» nicht, er stamme aus der Ära des autoritären Erziehungsstils und sollte heute nicht mehr existieren. Er bezeichnet, so Ecarius, einen «Befehlshaushalt», der gekennzeichnet war von Disziplin und Unterordnung; Erziehung bestand aus Gehorsam, Strenge, Verzicht, Unterordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit. Widerspruch wurde nicht geduldet.

Heute haben Eltern eine ganz andere Bindung zu ihren Kindern.

Jutta Ecarius, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Köln

Die Macht zwischen Eltern und Kindern war klar verteilt: Wer sich nicht an die – meist hauptsächlich vom Vater aufgestellten – Regeln hielt, wurde bestraft: mit Strenge und notfalls mit Gewalt. «Heute haben Eltern eine ganz andere Bindung zu ihren Kindern», erklärt Jutta Ecarius. Die Basis der heutigen Erziehung bilde Vertrauen.

Dementsprechend seien Mütter und Väter für ihre Kinder Vertrauenspersonen, Berater und Wegbegleiter statt klassische Respektspersonen. Erziehung verstehe sich als kommunikative und beratende Praxis, Eltern erzögen liebevoll, zugewandt und nicht regelversessen. Ecarius nennt diesen Erziehungsstil «Verhandlungshaushalt mit beratendem Charakter».

Typisch dafür ist, dass die zwischenmenschliche Bindung zum Nachwuchs immer im Vordergrund steht. Je älter das Kind wird, desto mehr rückt das Verhandeln über Regeln und deren Einhaltung in den Hintergrund und Eltern werden immer mehr zu beratenden Erziehern. Das ist mitunter anstrengend. «Die neuen Eltern machen ihre Sache aber ziemlich gut», meint die Erziehungswissenschaftlerin.

Eltern leisten Hilfe bei der Selbstfindung der Kinder

«Gross werden heisst heute, sich im Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden und seinen eigenen Weg zu finden», sagt Ecarius. «Dafür muss man wissen: Wer bin ich? Was will ich? Was ist das Beste für mich?» Heutige Eltern wollen ihren Kindern dabei helfen, das alles herauszufinden. Sie sind die wichtigsten Ansprechpartner ihres Nachwuchses – egal, ob es um Gefühle, Ängste, die Schule oder Beziehungen geht.

Eltern sollten sich nicht mit der Frage quälen, ob sie in der Kindererziehung grundsätzlich etwas falsch machen.

Jutta Ecarius, Erziehungswissenschaftlerin

«Gespräche sind an die Stelle starrer Regeln gerückt, vor allem wenn die Kinder grösser werden», so Ecarius. Dann werden die Erfahrungen des Kindes analysiert und Strategien zum Bewerten dieser Erfahrungen erwogen, damit das Kind eigene Beurteilungsmassstäbe zu entwickeln lernt. Das Ziel: Das Kind soll in die Lage versetzt werden, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen und dann zu entscheiden, was es will. Den einzigen Nachteil sieht Jutta Ecarius in der Tatsache, dass diese Art der Erziehung unheimlich aufwendig ist, sehr zeitintensiv und anspruchsvoll.

Erziehen als reflexiver Prozess

«Die Erziehung wird zunehmend zu einem andauernd reflexiven Prozess», meint Ecarius. Das kann natürlich auch zu Übertreibungen führen: zu viel fördern, zu viel beschützen, zu viel entscheiden lassen – und zu viel diskutieren. Und womöglich wünschen sich Eltern dann und wann, wenn zum millionsten Mal über eine Regel diskutiert werden muss, eine griffige Erziehungsformel zur Hand.

Ein Rezept, das wirksam wie ein Medikament anstrengende kindliche Argumentationslinien sofort unterbricht: Ruhe im Karton! Basta! Punkt! Das ist verständlich und menschlich. Eine Rückkehr zum autoritären Führungsstil ist für die Erziehungswissenschaftlerin jedoch keine Option. Ebenso wenig, sagt Ecarius, sollten sich Eltern mit der Frage quälen, ob man in der Kindererziehung grundsätzlich etwas falsch mache.

Die Forscherin stört sich daran, dass Eltern immer dann im Fokus stehen, wenn in der Kindererziehung etwas falsch läuft. «Eltern, die für ihre Kinder Berater sein wollen, interessieren sich wahrhaftig für deren Leben», so Ecarius. Dieses echte Interesse sei die Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder Vater oder Mutter von ihren Sorgen, ihrem Ärger mit Gleichaltrigen, von Streitereien und überhaupt von sich und ihren Gedanken erzählen würden. Nur wenn Eltern «Berater» seien, würden die Kinder sie an ihrem Innenleben teilhaben lassen.

Der Erziehungsstil beeinflusst die Gesundheit

Nicht zuletzt ist der Erziehungsstil ein wichtiger Einflussfaktor für die physische und psychische Entwicklung der Kinder, wie etwa das nationale Forschungsprogramm «Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel», NFP 52, belegt. «Es besagt, dass das Erziehungsverhalten der Eltern für die Kinder zu einem nachhaltigen Schicksal wird», erklärt die emeritierte Psychologieprofessorin Pasqualina Perrig-Chiello.

Elterliche Erziehungsstile, so Perrig-Chiello, wirkten sich nicht nur auf das familiäre Zusammenleben aus, sondern auch auf die Schulleistungen der Kinder und sie begünstigten die Auffassungsgabe sowie die Entwicklung von Selbstvertrauen.

So habe der beratende und partizipative Erziehungsstil – also ein Führungsstil, in dem die Kinder selbst Vorschläge entwickeln dürfen und diese gemeinsam diskutiert werden – unabhängig vom sozialen Kontext der Familie weitaus den günstigsten Einfluss auf die psychische und emotionale Entwicklung der Kinder, wie Perrig-Chiello sagt. Im Unterschied etwa zum paradox-autoritären Stil («fordern, aber nicht fördern»).

Erziehung muss sich unbedingt an den Bedürfnissen der Kinder orientieren.

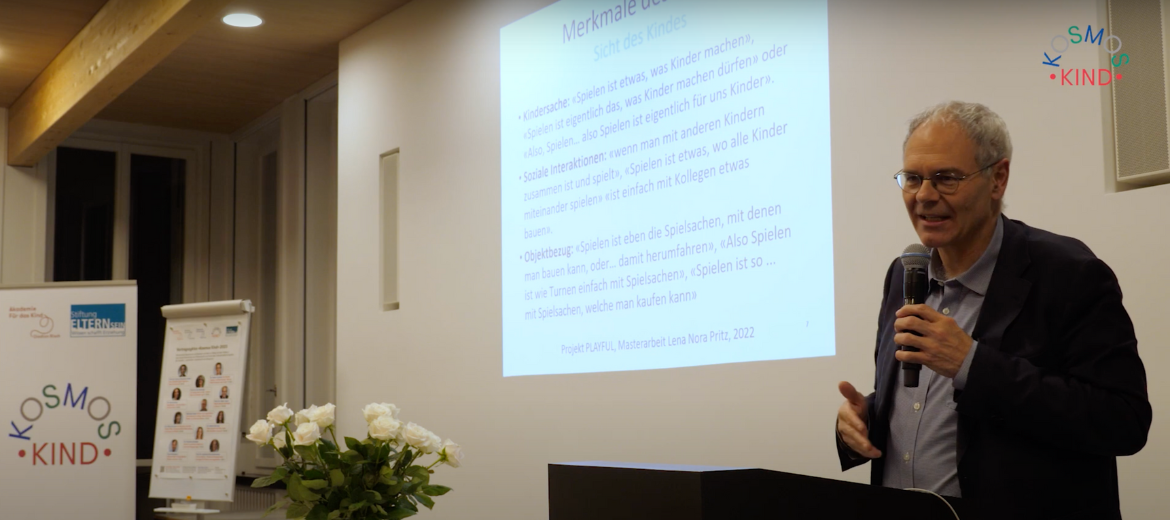

Klaus Schneewind, emeritierter Psychologieprofessor Universität München

So leiden laut NFP-52-Projekt junge Erwachsene, die einen paradoxen Erziehungsstil erlebten, vermehrt an nervösen Spannungen, haben ein erhöhtes Suchtrisiko und verspüren signifikant öfter Gefühle der Sinnlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken oder gar Suizidversuchen.

Die Grundlage für eine gute Entwicklung sei, dass Kinder sich geborgen fühlen müssten, pflichtete der emeritierte Münchner Psychologieprofessor Klaus Schneewind unlängst in der Fachpublikation «Psychoscope» der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP seiner Standeskollegin Pasqualina Perrig-Chiello bei.

- Bis 1960: Befehlen – Eltern bestimmen Regeln, Verhandeln gilt als Tabu – Trennung zwischen Kinderund Erwachsenenwelt – Prügel und verbale Massregelungen

- 1970 bis 1990: Verhandeln – Einsicht in Regeln, die ausgehandelt werden – Kinder dürfen Freizeitinteressen selbst bestimmen, die Familienzeit ist kindbezogen – Diskussion und Verhandeln über Fehlverhalten

- Ab 2000: Beraten – Eltern und Kinder beraten alles (Schule, Freunde usw.) – Kinder und Eltern haben eigene Freizeitinteressen – über Fehlverhalten wird beraten

Quelle: Jutta Ecarius, Familienerziehung in drei Generationen

«Erziehung muss sich unbedingt an den Bedürfnissen der Kinder orientieren – und nicht an denjenigen der Erwachsenen, nur weil es sich bei diesen um vermeintlich gesellschaftliche Bedürfnisse handelt», erklärt Schneewind. Es gehe heute darum, den eigenen Lebensweg kreativ und aus sich selbst heraus zu gestalten.

Disziplin, gekoppelt mit Furcht und Gehorsam, könne da keine Rolle spielen. So würden nur der kindliche Wille gebrochen und Individualität und Eigeninitiative unterdrückt. Weil Erziehung heute so anstrengend ist, fordern sowohl Ecarius als auch Perrig-Chiello und Schneewind, dass Eltern in ihrer Erziehung mehr wertgeschätzt und ressourcenorientiert unterstützt werden.