Wie viel kostet ein Kind?

Mehrere Studien haben aufgezeigt, wie stark der Nachwuchs das Haushaltsbudget belastet. Die Ergebnisse zeigen auch: In der Schweiz werden die Familien im europäischen Vergleich nur wenig unterstützt.

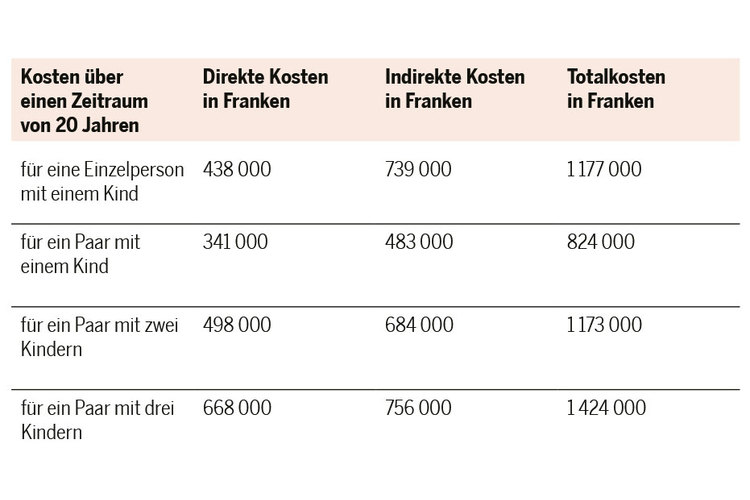

Dabei muss zwischen direkten Kosten in Form von Zusatzkosten – Krankenkassenprämien, Lebensmittelkosten usw. – und indirekten Kosten unterschieden werden. Letztere entstehen aufgrund einer Reduktion oder eines Unterbruchs der beruflichen Tätigkeit zugunsten der Kinder und haben einen Erwerbsausfall oder ein tieferes Einkommen zur Folge.

In der Schweiz greift der Staat finanziell ein, um einen Teil dieser Kosten zu decken: Die beiden Mittel dazu sind Familienzulagen und Steuerabzüge. Weitere kommen hinzu, darunter Beiträge des Bundes, um die Kosten für die externe Kinderbetreuung zu senken, oder Prämienverbilligungen von Krankenkassen für Kinder und Jugendliche. In einigen Kantonen (Genf, Tessin, Solothurn, Jura und Waadt) gibt es auch Ergänzungsleistungen für Familien, die – im Gegensatz zu Familienzulagen – nur an Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln ausbezahlt werden.

Bei uns kostet ein Kind rund 1500 Franken pro Monat

Neben dem Erwerbsausfall stellt ein Unterbruch auch ein Hindernis für die berufliche Entwicklung und die kontinuierliche Weiterbildung dar; auch davon sind derzeit vor allem Frauen betroffen. Im Jahr 2016 war die Hälfte aller Frauen mit Kindern unter 12 Jahren entweder nicht oder mit einem reduzierten Arbeitspensum von unter 50 Prozent erwerbstätig.

Im Anschluss an die BASS-Studie beauftragte das Bundesamt für Sozialversicherungen dasselbe Unternehmen mit der Durchführung einer vertieften Studie, in welcher die direkten und indirekten Kosten mit zwei neuen Variablen ergänzt wurden: einer Schätzung über einen längeren Zeitraum und einer Differenzierung dieser Kosten nach Einkommenskategorien. Die folgende Tabelle zeigt die direkten und indirekten Kosten für Kinder auf der Grundlage eines durchschnittlichen Einkommens und über einen Zeitraum von 20 Jahren:

Im Jahr 2009 stellte BASS zusammen mit der Universität Bern eine neue Berechnung der Kosten von Kindern auf. Der Kontext hatte sich seit der BASS-Studie erheblich verändert: Auf der einen Seite führten längere Ausbildungszeiten zu höheren Kosten, und die Ausgaben für die Kinderbetreuung sind gestiegen. Auf der anderen Seite reduzierte die zunehmende Beteiligung von Müttern auf dem Arbeitsmarkt die indirekten Kosten.

Nur ein Sechstel der Kosten wird ausgeglichen

Das Ergebnis: Ausgeglichen wird nur ein Sechstel davon. Und das sehr ungleich, was die direkten und indirekten Kosten betrifft: Mittels Familienzulagen, Zusatzleistungen für Eltern, Stipendien und Steuerabzügen für Kinderbetreuungskosten werden 6,22 der 22 Milliarden Franken an direkten Kosten ausgeglichen, also zu gut einem Viertel. Indirekte Kosten werden praktisch nicht kompensiert (1,1 Milliarden von 25 Milliarden). Ein geringer Betrag wird durch Erziehungsgutschriften bei der AHV oder durch die Förderung von Kindertagesstätten ausgeglichen.

In den meisten Ländern Europas beteiligt sich die öffentliche Hand viel stärker, um die Familien zu entlasten. Eine Erwerbsreduktion führt nicht nur zu Einkommenseinbussen, sondern hat auch eine Lücke bei den Sozialversicherungen zur Folge, etwa bei der beruflichen Altersvorsorge, wo fehlende Beiträge – insbesondere im Falle einer Scheidung – zu erheblichen Einbussen führen.

Wollen wir Familien unterstützen und das Armutsrisiko reduzieren, so ist es unerlässlich, günstige Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen und die Unterstützungsleistungen für Familien zu erhöhen. Dazu braucht es gezielte finanzielle Leistungen für Menschen mit begrenzten Ressourcen, damit diese nicht von der Sozialhilfe abhängig werden.

Bild: Adobe Stock

Zum Autor:

Weiterlesen:

- Wie leben arme Kinder in der Schweiz? Bettina Fredrich von Caritas Schweiz über ein unsichtbares Phänomen, prekäre Lebensverhältnisse und einen Staat, der Familien besser unterstützen sollte.

- Wie lernen Mädchen und Buben einen guten Umgang mit Geld? Ein Interview mit Finanzexpertin Natascha Wegelin