Depression: Schatten auf der Seele

10 bis 20 Prozent aller Jugendlichen leiden phasenweise an einer Depression. Wie entsteht diese psychische Erkrankung, wie zeigt sie sich? Auf welche Warnsignale sollten Eltern achten und wann braucht es eine Therapie?

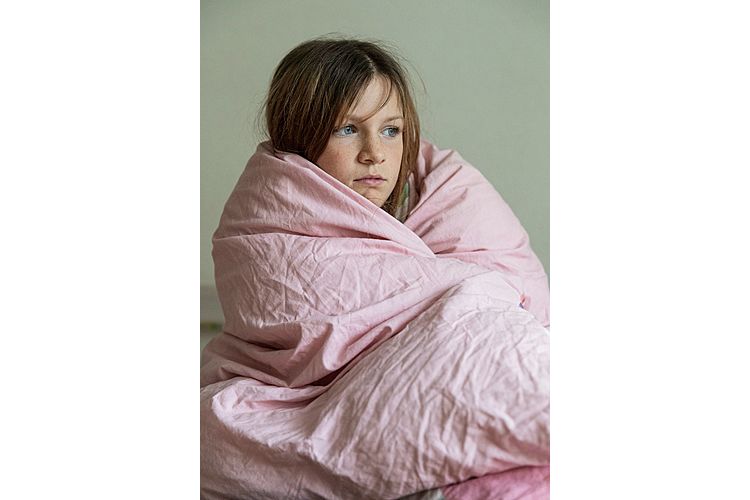

Es beginnt selten mit einem grossen Knall. Stattdessen schleicht sich eine Depression ganz leise, fast schon sanft ins Leben. In das des Betroffenen, aber auch in das seiner Familie, seiner Freunde. Der 13-Jährige hat immer weniger Spass am wöchentlichen Handballtraining und hängt auch nicht mehr so oft mit seinen Vereinskollegen ab – aber vielleicht liegt das einfach an der Pubertät, da werden doch oft andere Sachen interessanter, oder?

Die 15-Jährige bleibt am Wochenende immer öfter in ihrem Zimmer, in den letzten Mathetests hat die sonst sehr gute Schülerin ungewöhnlich schlecht abgeschnitten – aber klar, dass sie den Wegzug ihrer besten Freundin erst einmal verkraften muss, oder?

Mädchen sind generell mehr betroffen von Depressionen als Jungen.

Schon in der Schweizer SMASH-Studie aus dem Jahr 2002 gaben 35 Prozent der befragten Mädchen und knapp 20 Prozent der Jungen an, sie seien häufiger traurig und deprimiert. Dieser Trend setzte sich in den vergangenen Jahren fort. Natürlich entwickeln längst nicht alle dieser Jugendlichen eine behandlungsbedürftige Depression. Manche aber schon – und die Verläufe dieser Krankheit werden schwerer, wie verschiedene Experten im Rahmen dieser Recherche sagten. Woran liegt das? Wie entsteht eine Depression im Kindes- und Jugendalter? Auf welche Warnsignale sollten Eltern achten und wann sollten sie Experten zu Rate ziehen?

Eltern sollten auffälligen Veränderungen nachgehen

Grundsätzlich gilt: «Wenn Eltern Veränderungen bei ihrem Kind wahrnehmen, sollten sie das nicht einfach als Phase abtun, sondern dem nachgehen», sagt Stephan Kupferschmid, Chefarzt für Adoleszentenpsychiatrie an der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland. Er empfiehlt, zunächst einmal zu schauen und sich umzuhören, ob sich die Veränderungen auf mehrere Lebensbereiche erstrecken.

Was sagen die Lehrpersonen, ist das Kind in der Schule anders als sonst? Wie sieht es im Freundeskreis aus? Verhält sich das Kind situationsübergreifend anders, sollten Eltern eine beginnende Depression in Betracht ziehen. Dabei handelt es sich nicht, wie leider immer noch oft von vielen angenommen, einfach um Traurigkeit, sondern um einen anhaltenden Zustand, in dem alle Gefühle nur reduziert empfunden werden. Eine Depression ist eine schwere seelische Erkrankung, Betroffene sprechen oft von einem schwarzen Vorhang, der sich über ihr Leben legt, und einem «Gefühl der Gefühllosigkeit».

Depressive Erkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression geht davon aus, dass sie – in unterschiedlichen Ausprägungen – bis zu 20 Prozent der Bevölkerung betreffen. Genaue Zahlen für Kinder und Jugendliche gibt es nicht, Experten schätzen den Anteil auf 10 bis 20 Prozent.

Bei Jugendlichen gilt die Depression als häufigste Erkrankung. Mit Beginn der Pubertät steigt das Risiko für eine Depression stark an, bei Mädchen – die generell mehr betroffen sind als Jungen – ein bisschen früher.

Einfluss der Pubertät

In der Pubertät, die heute zwei bis drei Jahre früher einsetzt und deutlich länger andauert als noch vor 100 Jahren, beginnt eine Phase der Veränderungen auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene.

«Das Frontalhirn wird mit Beginn der Pubertät zu einer riesigen Baustelle», erklärt Gregor Berger, Leiter des Notfalldienstes der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Dabei werde ein grosser Teil der Nervenverbindungen, die man nicht mehr braucht, eliminiert. Umgekehrt werden die, die man braucht, verstärkt. Je nachdem, welcher Teil des Gehirns sich gerade entwickelt, ist man mehr oder weniger im Gleichgewicht.

Kinder mit einem depressiven Elternteil haben ein dreifach höheres Risiko für eine Depression.

90 Prozent der Jugendlichen durchlaufen diese Phase ohne grossen Schaden. «Aber es gibt auch diese 10 Prozent, die aufgrund ihrer genetischen Voraussetzung oder ihrer lebensgeschichtlichen Erfahrung eine Verletzlichkeit mitbringen», sagt Berger. Dann brauche es nur noch einen oder zwei Belastungsfaktoren wie ein ADHS, eine Teilleistungsstörung oder familiäre Probleme, die hinzukommen, und das ganze System läuft Gefahr, aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Depression hat viele Gesichter

Eine Depression zu diagnostizieren, ist schon bei Erwachsenen nicht einfach. Bei Kindern und Jugendlichen kommt hinzu, dass sie das, was sie erleben und fühlen, mitunter noch nicht richtig in Worte fassen können. «Ein achtjähriges Kind kann sagen: ‹Ich bin traurig›», sagt Kupferschmid, «aber es wird nicht sagen: ‹Ich bin schon seit einem Monat traurig.›» Hinzu komme, dass es nicht die eine Lehrbuchdepression gibt.

Depression hat viele Gesichter. Die Erkrankung zeigt sich nicht nur in den verschiedenen Lebensphasen, sondern auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Kinder reagieren häufig mit körperlichen Symptomen auf den seelischen Schmerz. Sie bekommen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sind müde. Oder aber – und das offenbart die Problematik der Diagnose – sie flüchten sich in Aggression.

Mit Beginn der Pubertät steigt auch die Zahl der Jugendlichen mit einer depressiven Erkrankung. In Familien, in denen bislang kein Fall einer Depression bekannt ist, liegt für den Nachwuchs das Risiko bei etwa 10 Prozent, an einer Depression zu erkranken. «Wir wissen, dass äussere Einflüsse eine Rolle spielen, doch es gibt auch eine genetische Komponente bei Depressionen», sagt Kupferschmid. «So haben Kinder mit einem depressiven Elternteil im Vergleich zur Normalbevölkerung ein dreifach höheres Risiko für eine Depression.»

Deutliche Warnzeichen für eine Depression

Ein deutliches Warnzeichen ist es Kupferschmid zufolge immer, wenn Kinder anfangen, sich zurückzuziehen und auf Dinge zu verzichten, die ihnen viel Spass gemacht haben. Auch psychosoziale Faktoren wie der Verlust oder die körperliche Erkrankung eines Elternteils können sich auf den seelischen Zustand des Kindes auswirken. Einfach «die Pubertät» oder «es ist halt eine schwierige Phase» genügen nicht als Gründe.

Schule wird zunehmend als sehr wichtiger Punkt für Depressionen bei Kindern angesehen.

Stephan Kupferschmid, Psychiater

Mit einem vertrauensvollen Gespräch und einem grundsätzlich empathischen Kontakt zwischen Eltern und Kind lassen sich Gründe für die depressive Verstimmung meist eruieren. Mitunter vertraut sich das Kind einer behutsam nachfragenden erwachsenen Bezugsperson an, einem Freund der Familie zum Beispiel oder einer Lehrerin.

Ursache herausfinden

Eltern, die den Verdacht haben, dass der Sohn oder die Tochter depressiv wird, sollten sich fragen: Gibt es nachvollziehbare Gründe, die verständlich erklären könnten, wieso das Kind deprimiert ist? Mobbing oder eine länger andauernde schulische Überforderung zum Beispiel? «Schule wird zunehmend als sehr wichtiger Punkt für Depressionen bei Kindern angesehen», sagt Kupferschmid. «Durch die frühe Selektion aufgrund des Leistungsprofils entsteht ein hoher Druck, den sich viele Kinder inzwischen zudem selber machen.»

Ist eine potenzielle Ursache ausgemacht, kann man in vielen Fällen – auch mit professioneller Hilfe – daran arbeiten, sie zu beseitigen. Ebenso oft ist das jedoch nicht möglich, weil manche Situationen nun mal sind, wie sie sind. «Kann die Ursache nicht direkt angegangen werden, weil es sich beispielsweise um ein schwer krankes Geschwisterkind handelt, kann es den betroffenen Kindern helfen, gemeinsam mit Experten Bewältigungsstrategien zu erlernen», sagt Kupferschmid.

Diese Strategien erleichtern es, mit einer belastenden Situation umzugehen. Dafür erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Art mentales Handwerkszeug, das sie im Idealfall nicht nur akut, sondern auch später im Leben in vergleichbaren Situationen anwenden können. «Wenn Eltern und Kind an einem Strang ziehen, kann man mit einer Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen viel erreichen, sie ist dann sehr wirksam.»

Die Stiftung Berner Gesundheit hat für Schulen einen Leitfaden zum Thema Depressionen herausgegeben und rät Lehrpersonen, die Ressourcen der Jugendlichen zu stärken und ein gesundes Umfeld zu schaffen.

Hier gehts direkt zum Artikel.

Die Resilienz der Kinder fördern

Zudem spielt die Resilienzförderung eine grosse Rolle: Schwierige Situationen sind leichter auszuhalten, wenn es kleine Inseln im Alltag gibt, die von den Schwierigkeiten unberührt sind, wo sich das Kind als kompetent erlebt und Freude hat. Also festhalten am wöchentlichen Fussballtraining, während sich die Eltern vielleicht gerade trennen. Einfach mal reden können, jemandem erzählen, wie es tief drin in einem aussieht, sich Rat holen – das können Kinder und Jugendliche bei der Beratung 147.ch, die die Stiftung Pro Juventute seit 1999 betreibt.

Und sie nutzen das immer intensiver: In der Beratung per Telefon, SMS, E-Mail oder Chat machten schwerwiegende persönliche Probleme im vergangenen Jahr mit 35,6 Prozent bereits mehr als ein Drittel der Beratungen aus – gegenüber 10,9 Prozent im Jahr 2009. Dabei geht es vor allem um Suizidgedanken, depressive Stimmung, Krisen oder Angst.

Schwierige Situationen sind leichter auszuhalten, wenn es kleine Inseln im Alltag gibt, die von Schwierigkeiten unberührt sind.

Depression als Beratungsthema hat sich verdoppelt

Depressive Stimmung als Beratungsthema hat sich anteilmässig in den vergangenen vier Jahren verdoppelt. Dass die Ursachen, die dazu führen, sehr vielfältig sein können, erlebt auch Renate Poncet nahezu täglich. «Meist handelt es sich um eine sehr komplexe Lage, in der mehrere Faktoren oder Belastungen zusammenkommen», sagt die Fachpsychologin und Beraterin bei 147.ch.

«Da gibt es Streit im Freundeskreis oder in der Familie, Mobbing, Überforderung in der Schule, ein geringes Selbstwertgefühl, weil man sich den gestiegenen Leistungsansprüchen nicht mehr gewachsen fühlt.» Das häufe sich oft an. Wenn beispielsweise zum Trennungsstreit der Eltern noch die Freundin Schluss macht und zudem die Herausforderungen in Schule oder Lehre generell überfordern, finden sich manche Jugendliche in einer gefühlt ausweglosen Situation wieder.

Suizidale Gedanken

Poncet schätzt, dass sich mindestens zweimal am Tag ein junger Mensch meldet, der sich mit dem Thema Suizid beschäftigt. Ist es akut, handeln die Fachberater sofort und leiten eine Krisenintervention ein. Weitaus häufiger aber suchen Kinder und Jugendliche schon viel früher den Kontakt. Denn die allermeisten von ihnen wollen eigentlich nicht sterben. Sie wissen nur in der aktuellen, sehr belastenden Situation nicht wie weiterleben. «Wir fragen dann, was passiert ist, signalisieren, dass wir gerne zuhören und uns die Zeit dafür nehmen», sagt Poncet.

Die Berater achten auf Stärken und Ressourcen der jungen Menschen, fragen sie, was ihnen wichtig ist, was sie angehen und wen sie dafür vielleicht mit ins Boot holen möchten. «Bestenfalls gelingt es uns, die Situation neu zu bewerten.»

Dass Kinder und Jugendliche unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen leiden, ist nicht neu. Michael Kaess zufolge hat sich die Prävalenz, also die Häufigkeit solcher Erkrankungen, in den vergangenen fünf, sechs Jahrzehnten nicht stark verändert. «Was allerdings dramatisch gestiegen ist, ist die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe in solchen Fällen», sagt der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern.

Das ist einerseits gut, denn es zeigt die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen: Mehr Betroffene suchen sich Hilfe. Andererseits aber, sagt Michael Kaess, zeige das auch, dass die Intensität der Fälle zunehme und die mit einer Depression verbundenen Krisen stärker würden. Das führe zu mehr stationären Aufenthalten: «Insgesamt haben sich bei uns in Bern die Fallzahlen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht.»

Als Ursachen dafür sieht er auch die Anforderungen der modernen Gesellschaft, die sich unter anderem in der Schule spiegeln, sowie den Wegfall der Grossfamilie und damit verbindlicher, Halt gebender Strukturen.

Je früher eine Depression erkannt wird, desto besser

Wird eine Depression bereits in jungen Jahren erkannt, können Mediziner und Psychologen oft besser und nachhaltiger helfen. Denn wie bei vielen anderen Erkrankungen gilt auch hier: je früher, desto besser. «Es ist wichtig, dass die Depression nicht dazu führt, dass wesentliche Entwicklungsschritte im Jugendalter versäumt werden, da passiert ja viel im Leben eines jungen Menschen: zunehmende Autonomie, Karriere, der Aufbau eines sozialen Netzwerkes», sagt Kaess. Entstehen hier aufgrund einer länger andauernden Depression Lücken, erhöht sich das Risiko für weitere Depressionen.

Was ist noch Pubertät? Was schon Depression? Die Abgrenzung ist für Eltern oft schwer zu treffen.

Die grosse Schwierigkeit, das betont auch Kaess, liegt darin, eine Depression bei Jugendlichen als solche zu erkennen. Die klassische Depression wird durch drei Symptome beschrieben: Traurigkeit, Antriebslosigkeit sowie Interessen- und Freudverlust. «Wie sehr zeigen Kinder ihren Eltern, wenn sie niedergeschlagen und traurig sind?», fragt Kaess. «Meiner Erfahrung nach verbergen sie das eher.»

Häufiger sei da schon, dass Eltern registrierten, wenn der Sprössling plötzlich kein Interesse mehr an einem bis dato heissgeliebten Hobby hat. «Wobei viele Kinder ihre Hobbys auch einfach so mal ändern. Gerade in der Pubertät und mit neuen Freunden werden andere Sachen spannender», sagt Kaess. «Ich muss also nicht gleich an eine Depression denken, wenn meine Tochter sich mit 13 Jahren dazu entschliesst, mit dem Ballett aufzuhören.» Werden die Tanzstunden allerdings nicht durch ein anderes Hobby oder zunehmende Sozialkontakte mit Gleichaltrigen ersetzt, sollten Eltern genauer hinschauen.

Der Unterschied zwischen «null Bock» und einer Depression

Ähnlich verhält es sich mit der Antriebslosigkeit. Dass Jugendliche morgens nicht aus dem Bett kommen, ist kein alleiniges Depressionssymptom, sondern auch eines der Pubertät. Der Unterschied zur normalen Müdigkeit und «Null Bock»-Stimmung eines Teenagers liegt bei Depressiven in einem sehr starken Morgentief mit schwerer Erschöpfung.

Was ist noch Pubertät? Was schon Depression? Die Abgrenzung ist für Eltern, zudem besorgte Eltern, oft schwer zu treffen. Wichtig: Ein einzelnes Problem oder Symptom allein ist nicht krankhaft. Bei einer psychischen Erkrankung wie der Depression treten mehrere Symptome in Kombination auf. Ausschlaggebend sind dann auch die Ausprägung dieser Symptome, die Dauer und die Beeinträchtigungen, die für das Kind oder den Jugendlichen dadurch im Alltag entstehen.

Eine stabile Beziehung zu den Eltern gilt als schützend. Ausreichend körperliche Bewegung und Schlaf ebenso.

Auf all diese Definitionen und Erklärungen aber, sagt Kaess, solle man sich nicht unbedingt festlegen, denn viele Depressionen sehen gar nicht so typisch aus. Das macht es auch so schwierig, sie zu erkennen. Ausserdem lässt sich die Gefühlswelt junger Menschen oft nur schwer beobachten. Vor allem männliche Jugendliche zeigen eher ein aggressiv-gereiztes Verhalten. Auch bei Drogenkonsum oder Selbstverletzungen sollten Eltern stutzig werden und an eine Depression denken – natürlich nicht, wenn der Sohn einmal betrunken von einer Party nach Hause kommt. Aber durchaus, wenn das öfter auftritt.

Es gibt einige Faktoren, die das Risiko für Kinder und Jugendliche, an einer Depression zu erkranken, senken können: Eine offene, optimistische Persönlichkeit und eine stabile Eltern-Kind-Beziehung beispielsweise gelten als schützend. Ausreichend Schlaf und körperliche Bewegung ebenfalls. Das Internet und die sozialen Medien sollten nur in Massen genutzt werden. Eine enorme Rolle spielt, dass sich das Kind in der Schule, unter seinen Mitschülern und im Freundeskreis wohl und respektiert fühlt – Mobbing gilt als einer der Hauptrisikofaktoren für Depression.

Vielen hilft eine Verhaltenstherapie

Um Kindern und Jugendlichen mit einer Depression zu helfen, gilt die Psychotherapie als erstes Mittel der Wahl. «Wir haben da inzwischen sehr unterschiedliche Verfahren zur Auswahl, nicht für jeden hilft alles», sagt Kaess. Die Verhaltenstherapie habe als erste den Beweis ihrer Wirksamkeit erbracht und sich etabliert.

Manchmal muss man mehrere Methoden ausprobieren, um die zu finden, die dem oder der Jugendlichen hilft. «In der Regel sollte nach etwa zehn Psychotherapiesitzungen zumindest eine Verbesserung eingetreten sein. Ist das nicht der Fall, muss man weitersuchen», sagt Kaess. Das hänge immer auch vom Schweregrad der Depression ab.

Während man sich bei leichten Depressionen auf die Psychotherapie beschränkt, können bei schweren Erkrankungen zusätzlich auch Antidepressiva verschrieben werden. Statistisch gesehen ist das Risiko für weitere depressive Episoden im Leben erhöht, wenn man als Kind oder Jugendlicher einmal daran erkrankt war. Individuell aber kann das völlig anders aussehen, sagt Kaess: «Die Chance, nach erfolgreicher Therapie ein gutes Leben führen zu können, ist relativ gross.»

Equilibrium – Verein zur Bewältigung von Depressionen (für Betroffene und Angehörige): www.depressionen.ch, info@depressionen.ch, Telefon 0848 143 144

www.promentesana.ch, Tel. 0848 800 858

Stiftung Pro Juventute (vor allem für Eltern und Bezugspersonen): www.projuventute.ch, Telefon 058 261 61 61 (rund um die Uhr)

VASK – Vereinigung der Angehörigen psychisch Kranker: www.vask.ch, info@vask.ch, Telefon 044 240 12 00

Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich und BAG: www.reden-kann-retten.ch

Allgemeine Informationen bietet die Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD): www.sgad.ch

In akuten Notsituationen

Telefon 143 – Die Dargebotene Hand: www.143.ch

Telefon 147 – Pro Juventute (vor allem für Kinder und Jugendliche): www.147.ch