«Wenn wir Eltern Lern-Polizisten spielen, erreichen wir nichts»

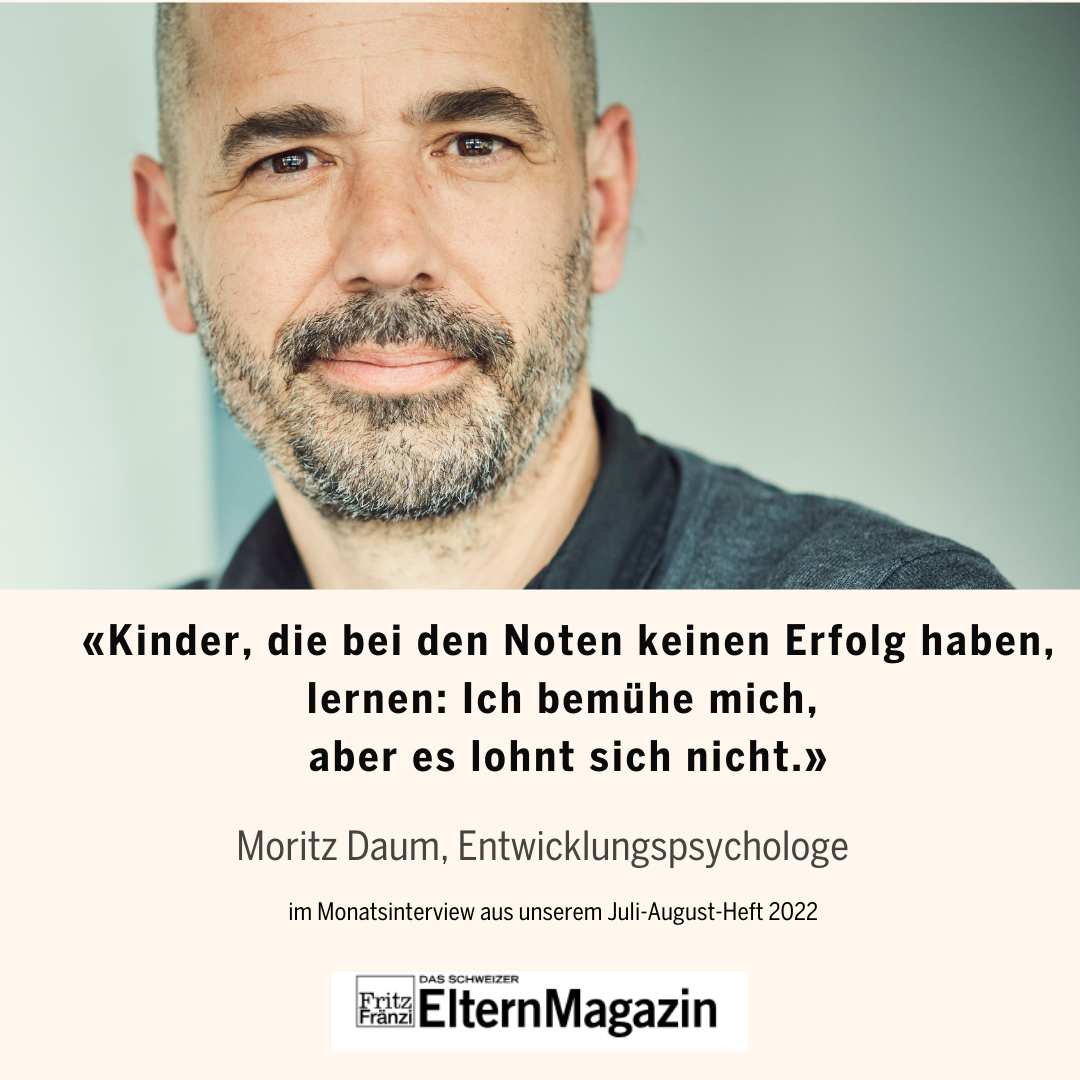

Der Entwicklungspsychologe Moritz Daum weiss, wie Eltern ihr Kind so stärken, dass es sich gut entwicklen und lernen kann. Er sagt, wie schlechte Noten wirken, wodurch sich fortschrittliche Schulen auszeichnen und was eine glückliche Kindheit ausmacht.

«Das Wichtigste ist, dass Eltern wie Lehrpersonen erreichen, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Dann lernen sie auch gut. Bei geweckter Neugier lernt man lieber und damit auch besser», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum im Monatsinterview.

Seine eindrücklichsten Aussagen sehen Sie hier als Bildergalerie, das ganze Interview lesen Sie gleich im Anschluss:

Herr Daum, wie bereite ich meinen Töchtern eine glückliche Kindheit?

Einfach gesagt: Indem Sie es als Elternteil schaffen, ihren Kindern eine Atmosphäre zu bieten, in der sie sich sicher, angenommen und vor allem wohl fühlen. Denn so können sich Ihre Töchter ihren Anlagen und Neigungen entsprechend gut entwickeln. Aber es kommt natürlich darauf an, wie Sie Kindheit definieren.

Wie meinen Sie das?

Wo beginnt die Kindheit? Wann endet sie? Dafür gibt es noch immer keine wissenschaftlich belegte Definition. Darüber hinaus werden grob zwei Strömungen unterschieden, die Kindheit unterschiedlich betrachten.

Eine Sicht auf Kindheit sieht das Kind als unvollkommenes Wesen, das die Kindheit überwinden muss mit dem Ziel, erwachsen zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es die Erwachsenen, die es – im Optimalfall – bestmöglich fördern. Glück würde demnach bedeuten, das Ziel des Erwachsenwerdens auf erfolgreichem, produktivem Weg zu erreichen.

Die eine Definition von Kindheit gibt es nicht. Ebenso wenig wie es die eine glückliche Kindheit gibt.

Demnach wäre Kindheit bloss eine Phase, die es zu überwinden gilt?

So in etwa, ja. Demgegenüber steht die Sichtweise, Kindheit als schützenswerten Zeitraum im Leben eines Menschen zu definieren, der abgeschlossen ist und in dem das Kind möglichst viele Freiheiten erhält und keinen Druck bekommt. Ganz nach dem Motto: Wir fördern dich nicht, um erwachsen zu werden, sondern lassen dich Kind sein und schützen diese Phase.

Sie sehen, die eine Definition von Kindheit gibt es nicht. Ebenso wenig wie es die eine glückliche Kindheit gibt. Kinder besitzen unterschiedliche Anlagen, mit denen sie mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und sich selbst etwas aufbauen, ihre Nische suchen. Und diese Umwelten fallen je nach sozialem Status, kulturellen Gegebenheiten und so weiter völlig unterschiedlich aus.

Die Sichtweise auf die Kindheit als für sich schützenswerter Zustand mit wenig Druck und grossem Entfaltungsspielraum erinnert an die Lehren von Reformpädagoginnen und -pädagogen wie Maria Montessori oder Johann Heinrich Pestalozzi.

Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Ansätze nur in Privatschulen mit reformpädagogischem Konzept finden. Die staatliche Schule greift viele Ansätze aus der Reformpädagogik auf. Was nicht immer leicht ist, da ein viel breiteres Spektrum an sozialen und kulturellen Gegebenheiten abgedeckt werden muss und das System weniger flexibel ist. Aber ich kenne tolle Beispiele von Staatsschulen, wo genau das gemacht wird. In denen etwa Kinder einen Tag pro Woche in den Wald gehen.

Nicht selten scheitern solche alternativen Modelle an den Eltern.

Weil viele Mütter und Väter Angst haben, dass ihr Kind in dieser Zeit, in der es nicht klassisch beschult wird, etwas verpasst. Aber wenn man sich beispielsweise anschaut, wie das Ergebnis dieser Klassen in Bezug auf eine höhere Schullaufbahn ist, sieht man, dass sie sehr gut abschneiden. Diese Klassen haben keine tiefere Übertrittsquote ans Gymnasium. Im Gegenteil. Diese Kinder haben gelernt, dass Schule und Lernen etwas ist, das Spass machen kann.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Das Wichtigste ist, dass Eltern wie Lehrpersonen erreichen, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Dann lernen sie auch gut. Bei geweckter Neugier lernt man lieber und damit auch besser. Das ist mit der Arbeitswelt vergleichbar. Wenn sie gerne für das Unternehmen arbeiten, bei dem sie angestellt sind, sich von Kollegen wie Vorgesetzten wertgeschätzt fühlen, sind sie auch bereit, mehr zu leisten.

Oft werden unter anderem die Noten dafür verantwortlich gemacht, dass Kindern die Freude am Lernen vergeht.

Man sollte darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen es möglich ist, Noten – als schlechte Bewertung einer Leistung – abzuschaffen. Oder sie anders einzusetzen. Aber auch das ist schwierig.

Kinder, die bei den Noten keinen Erfolg haben, lernen: Ich bemühe mich, aber es lohnt sich nicht.

Ein Beispiel: Einem Kind fällt das Lernen leicht. Es macht im Test nur drei Fehler und bekommt eine 5. Einem anderen Kind bereitet das Fach Mühe, es strengt sich aber an, lernt zwei Stunden für diesen Test und macht 15 Fehler. Was für Kind 2 eine super Leistung ist.

Würde die Lehrperson diesem Kind deshalb auch eine 5 geben, würde sich Kind 1 wohl ungerecht behandelt fühlen. Leistung muss in irgend-einer Form quantifizierbar sein. Das Problem an der Sache: Kinder mit guten Noten werden durch dieses System motiviert, Kinder mit schlechten Noten demotiviert. Wichtig ist es, Wege zu finden, Letzteres zu vermeiden.

In der Klasse meiner Tochter wird vom Unihockey bis zu Mathe quasi alles bewertet. Somit müsste doch für jedes Kind ein Feld dabei sein, in dem es Erfolge feiern kann, oder?

Die ersten Jahre wird das sicher auch der Fall sein. Aber dieses gute Gefühl weicht meist dann, wenn klar wird, dass nur bestimmte Noten für die Promotion zählen. Da kann man im Sport noch so gut sein. Wenn die anderen Leistungen nicht stimmen, hat man es am Ende nicht geschafft.

Es sind die harten Fächer wie Mathe oder Deutsch, die in unserer Gesellschaft mehr gewichtet werden. Kinder, die erfolgreich sind, holen sich ihr Selbstbewusstsein über die guten Noten. Kinder, die nicht erfolgreich sind, lernen: Okay, ich gebe mir sehr viel Mühe, betreibe grössten Aufwand, aber es lohnt sich nicht.

Wie fängt man das als Eltern auf?

Auf diese Frage eine allgemeingültige Antwort zu geben, ist sehr schwer, da die Bandbreite riesig ist, sowohl aufseiten der Eltern als auch aufseiten der Kinder. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man sollte den Kindern ein vertrauensvolles Umfeld schaffen, in dem sie wissen, dass sie nicht bestraft werden, wenn sie mit einer schlechten Note nach Hause kommen.

Strafen sollten in der Kindererziehung keinen Platz haben. Die Kinder sind ja allein schon unter Druck, weil sie wissen, dass ein Test ansteht. Wenn sie auch noch mit Ärger von zu Hause rechnen müssen, führt das zu noch mehr Stress und letztlich minderen Leistungen. Das Zuhause sollte immer der sichere Hafen sein, in den das Kind kommen und wo es deponieren kann, wenn etwas nicht gut läuft. Es ist enorm wichtig, dass das eigene Elternhaus das bietet.

Aber auch Eltern werden mit Anforderungen aus der Schule konfrontiert, beispielsweise wenn die Leistung des Kindes in einem Bereich nicht ausreicht.

Natürlich, da spielen auch die eigenen Ängste als Vater oder Mutter mit rein: Verliert mein Kind den Anschluss? Muss ich es mehr unterstützen oder fordern? Doch ich betone es noch einmal: Wir erreichen mehr, wenn wir die Kinder in einer entspannten Atmosphäre unterstützen und ihre Neugier fördern, als wenn wir die Lern-Polizisten spielen.

Geben Sie uns ein Beispiel?

Unser Jüngster liest nicht gerne. Als er 11 Jahre alt war, hat sich meine Frau in Absprache mit der Lehrerin jeden Abend nach dem Essen mit ihm aufs Sofa gesetzt und mit ihm ein Buch gelesen: sie drei Seiten, er drei Seiten. So wurden seine Lesekompetenz und sein Leseverständnis geschult.

Eine Aufgabe der Schule ist die innere Selektion: Was liegt mir? Was kann ich nicht so gut?

Ein wichtiger Punkt dabei war die Regelmässigkeit, die Routine, ein anderer die Wohlfühlatmosphäre. Eine Tätigkeit, die das Kind nicht gerne macht, wird mit etwas verbunden, dass das Kind sehr schätzt: exklusive Zeit mit Mama oder Papa verbringen. Dadurch macht das Lesen noch immer keinen Spass, aber das Drumherum ist so angenehm, dass man das Unangenehme in Kauf nimmt.

Auch das Betonen von Fortschritten ist wichtig: «Schau mal, vor zwei Wochen haben wir zehn Minuten gebraucht für die drei Seiten, jetzt sind wir schon schneller.»

Kinder müssen auch nicht in jedem Fach Bestnoten erzielen, oder?

Das sehe ich ähnlich. Und sie müssen auch nicht in jedem Fach die absolute Erfüllung finden. Eine Aufgabe der Schule ist auch die Selektion für mich selbst: Was liegt mir? Was kann ich gut und was kann ich nicht so gut?

Das sage ich auch meinen Kindern auf die Frage, warum man die blöde Mathe machen muss: «Ja, vielleicht um rauszufinden, dass dir das nicht so liegt und du kein Mathematiker werden möchtest.» Und gewisse mathematische Grundkenntnisse zu erlangen, ist sicher nicht verkehrt.

Was machen gute Eltern richtig?

Den Aspekt des sicheren Hafens haben wir schon angesprochen. Dies beinhaltet auch, dass Kinder zu Hause ihr eigenes Tempo bestimmen dürfen. Anders als in der Schule, wo Stundenplan und Lehrpersonen den Takt vorgeben. Das ist nicht immer möglich, aber wo es möglich ist, sollte man den Kindern den Raum lassen, die Dinge in ihrem eigenen Tempo anzugehen.

So merkt das Kind: Ich bin wer, ich kann etwas bewirken und werde ernst genommen. Im üblichen Ein- bis Drei-Kinder-Haushalt kann man ganz gut auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Oft kommt ja auf die Frage «Wie wars in der Schule?» ein einsilbiges: «Gut.» Das ist bei uns auch so.

Wenn meine Frau und ich den Kindern aber erst einmal Zeit geben, kommen sie nach dem Essen beim gemütlichen Zusammensitzen doch ins Erzählen. Das machen Kinder eher, wenn sie sich erst einmal entspannen dürfen. Dann sprudelt es plötzlich aus ihnen heraus und dann sollten sich Eltern die Zeit nehmen und ihnen zuhören, damit sie ihre Geschichten und Sorgen loswerden können und gehört werden.

Das hört sich wunderbar an, aber entspannte Familienzeit ist rar: Arbeit, Hort, die Hobbys der Kinder, wie soll das umsetzbar sein?

Wenn man die Kinder ihre Hobbys selbst aussuchen lässt, ist die eingeschränkte Familienzeit zugunsten einer ausgedehnten individuellen Zeit ja selbst gewählt. Was auch den Interessen und Bedürfnissen der Kinder entspricht.

Eltern müssen ihre Erziehung immer wieder an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder anpassen.

Je älter sie werden, desto stärker folgen sie den eigenen Bedürfnissen und suchen eigene Nischen: «Okay, ich möchte nicht Klavier spielen, ich möchte lieber klettern.» Oder umgekehrt. Mit steigendem Alter sollte man den Kindern zunehmend mehr Mitspracherecht einräumen, was die Gestaltung ihrer freien Zeit betrifft, auch wenn dies dazu führt, dass weniger Zeit zu Hause verbracht wird.

Jüngere Kinder können das noch nicht.

Das ist richtig. Darum sollten Eltern ihre Kinder gut beobachten: Was könnte ihnen liegen? Was brauchen sie und was brauchen sie von mir? Dieses ernsthafte Interesse am Kind, ohne zu versuchen, irgendwelche vorgefertigten Kategorien anzuwenden, gehört zu einem weiteren Merkmal guter Elternschaft.

Wie entwickelt sich mein Kind? Was macht es in welchem Alter, in welcher Situation, in der Interaktion mit anderen Kindern? Eine 15-Jährige hat natürlich im Vergleich zu einer 7-Jährigen ein viel grösseres Autonomiebedürfnis und auch die Fähigkeit, autonom zu handeln.

Aber auch gleichaltrige Kinder können sehr unterschiedlich sein und verschiedene Bedürfnisse haben.

Absolut. Wie sich ein Kind über die Jahre verändert, kann man über seine Entwicklungskurve relativ gut nachvollziehen. Doch die Entwicklungskurven, die darstellen, was Kinder in welchem Alter an Kompetenzen mitbringen und was sie brauchen, unterscheiden sich von Kind zu Kind enorm.

Manche Kinder sind glücklich, wenn man sie mittags nach dem Kindergarten erst einmal in Ruhe lässt, andere brauchen sehr viel Zuwendung. Manchen fällt das Lernen in der Schule leicht, anderen nicht. Und da müssen sich Eltern, die mehr als ein Kind haben, immer wieder klar machen: Dieses oder jenes, was bei unserer Älteren prima funktioniert hat, muss bei unserem Jüngsten noch lange nicht funktionieren.

Das heisst, Mütter und Väter müssen sich auf die Charaktere ihrer Kinder einlassen und ihre Erziehung an ihre jeweiligen Entwicklungsschritte anpassen.

Was braucht es dafür?

Dafür braucht es unter anderem mein Vertrauen als Vater oder Mutter. Vertrauen, das immer wieder an die Entwicklung, an die Fähigkeiten und die Bedürfnisse meiner Kinder angepasst wird. Auch mir als Entwicklungspsychologe fällt das nicht immer leicht.

Ein Beispiel: Als unsere älteste Tochter in der 6. Klasse war, habe ich sie vor einer wichtigen Matheprüfung gefragt, ob wir nicht zusammen lernen sollen. Ihre Antwort fiel kurz und knapp aus: «Ne, Papa, ich kann das.» «Ja, gut», habe ich gesagt, «ich fänds nur gut, um zu sehen, ob du es wirklich verstanden hast.» Da hat sie mich angeguckt und gesagt: «Papa, wenn ich sage ich kanns, dann kann ichs.»

Wie hat sie abgeschnitten?

Sie hatte eine gute Note. Das war eine Lektion für mich und eine der beeindruckendsten Situationen in meinem Vatersein. Meine Tochter hat mir den Spiegel vorgehalten: Du in deiner Profession sagst, die Eltern müssen sich mit den Kindern entwickeln. Dann mach das mal!

Damit ein Kind mit 12 seinem Vater klar sagen kann, was es möchte und was nicht, muss er ihm wohl schon in früheren Jahren Raum gelassen haben, seine Meinung zu vertreten.

Das ist so. Ich höre mir an, was du zu sagen hast. Ob du nun 12, 8 oder 4 Jahre alt bist. Man muss sich auch auf die Aussagen des Kindes einlassen, ihnen Raum geben, argumentieren, anstatt zu sagen: «Halt den Mund, das ist Quatsch.»

Kinder brauchen ein Gerüst, in dem sie sich bewegen können. Maximale Freiheit grenzt an Vernachlässigung.

Wenn man argumentiert, merkt das Gegenüber, man greift seinen Standpunkt auf und versucht nicht einfach per Autorität seinen eigenen Willen durchzudrücken.

Früher war die Erziehung insgesamt viel autoritärer. Kindern wurde weniger Raum gegeben, den eigenen Willen zu äussern.

Dorthin möchte keiner zurück. Trotzdem muss man aufpassen, dass es nicht einfach in die Gegenrichtung geht, Kinder alles machen dürfen. Bei der Frage, ob man einfach auf eine stark befahrene Strasse rennen kann, besteht kein Handlungsspielraum.

Kinder brauchen eine Art Gerüst, einen Rahmen, in dem sie sich bewegen. Kinder loten ihren Handlungsspielraum ständig aus. Wenn sie keine Grenzen kennen, was sollen sie dann noch ausloten? Maximale Freiheit grenzt an Vernachlässigung und ist ebensowenig hilfreich für die Entwicklung wie maximale Kontrolle.

Trotzdem sollten Eltern immer darauf achten, dass der Rahmen, den sie stecken, nicht rigide ist. Ein 5-jähriges Kind muss früher ins Bett als ein 10-jähriges. Da muss man den Rahmen mit der Zeit ausweiten und gleichzeitig diese vermeintliche Ungerechtigkeit erklären. Eltern müssen ihren Kindern nicht jeden Wunsch erfüllen. Aber sie sollten ihnen die Sicherheit geben: Ihr könnt mit allem kommen. Wir sind da.